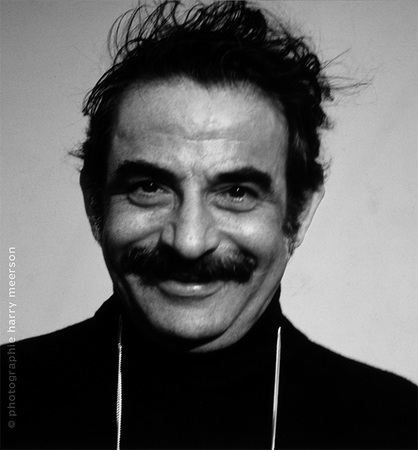

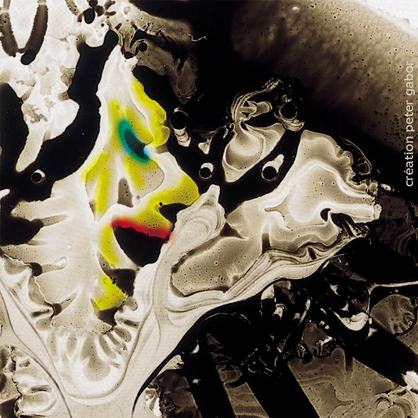

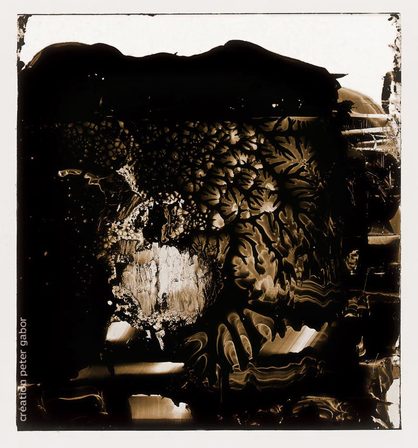

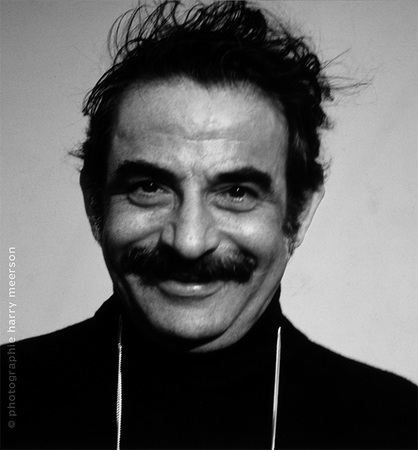

Il est des choses que l’on sait devoir faire, que l’on sait qu’on aimerait faire plus que tout au monde et le destin nous en empêche durant des années. Lorsque disparaissait Paul Gabor le 20 juillet 1992, j’étais en pleine bagarre pour tenter de faire survivre l’entreprise que nous avions construite ensemble: typogabor. Les années qui ont suivi (disparition des métiers de la typographie industrielle) furent consacrés à ma propre «survie», et c’était d’autant plus difficile que j’avais décidé coûte que coûte de recommencer une carrière de graphiste après avoir connu la réussite du management technique et artistique d’une des «maisons» typographiques les plus prestigieuses dans le monde. Dormant peu, je me noyais dans le travail et reculait chaque instant devant l’immense tâche de réveiller mes chers fantômes. Paul Gabor m’a tout appris de ce métier et il m’a même appris qu’on doit continuer à apprendre toute sa vie. La sienne fut un exemple, un modèle pour l’enfant, l’adolescent et plus tard l’homme que je devins. Je ne l’ai jamais vu triste, ni angoissé. Plus qu’un hommage à un graphiste de renommée internationale, c’est l’hommage d’un fils à l’homme qui a su le guider dans ses angoisses de déraciné. C’est l’histoire de mon père.

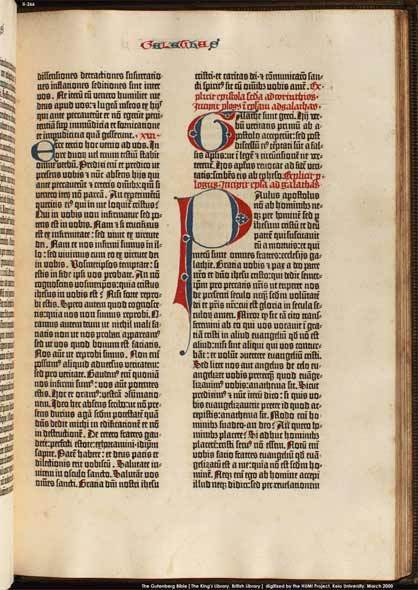

Paul Gabor est né Székesfehérvár (littér. le chateau blanc de Székes) le 13 décembre 1913, un vendredi. C’en était trop pour une famille de superstitieux, ils le déclarèrent être né le lendemain 14. Son père était peintre et possédait un petit artisanat de peinture en bâtiment, ce qui ne l’empêchait pas de peindre le week-end des copies de toiles de maître d’une très belle facture. Paul passa son CAP de peintre en bâtiment à 17 ans avant d’obtenir de sa famille l’autorisation de «monter» à Budapest poursuivre ses études. Baccalauréat puis études supérieures, il entra à l’Atelier, fondé par Bortnyik Sándor, sur les principes pluridisciplinaires du Bahaus où il suivit les cours de Gyula Kaesz (architecture intérieur), Kozma Lajós et Gusztáv Végh (architecture), et d’Albert Knerr, célèbre typographe hongrois émigré par la suite aux Etats-Unis.

Ces années furent les plus enrichissantes, les plus sérieuses de sa vie. Et ils fondèrent toute sa carrière.

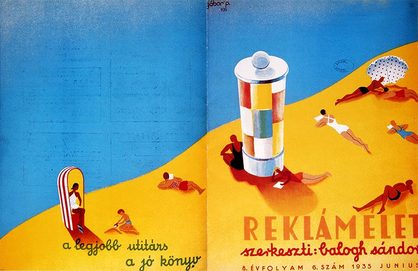

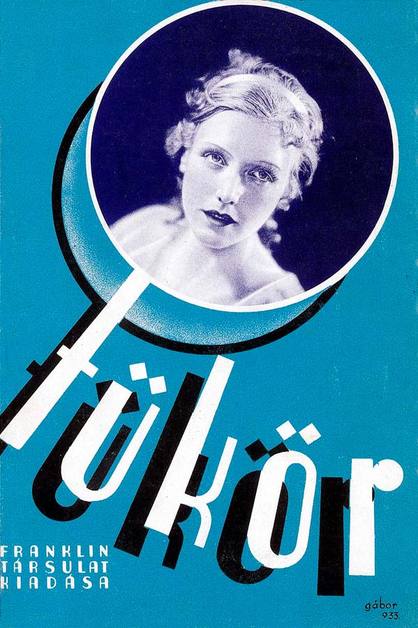

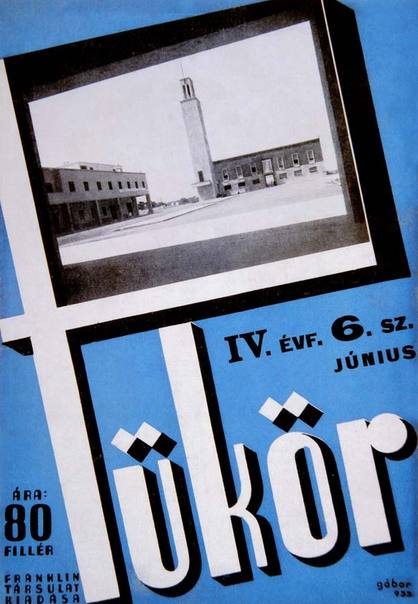

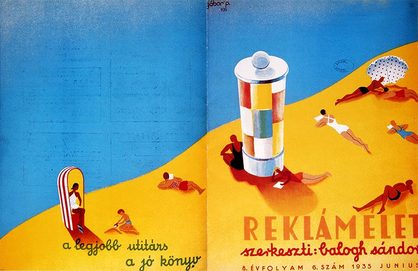

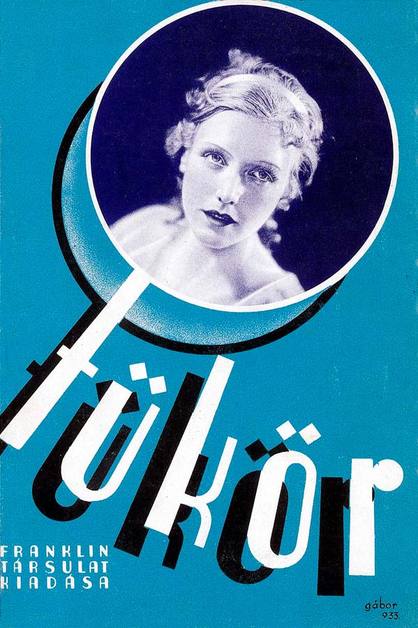

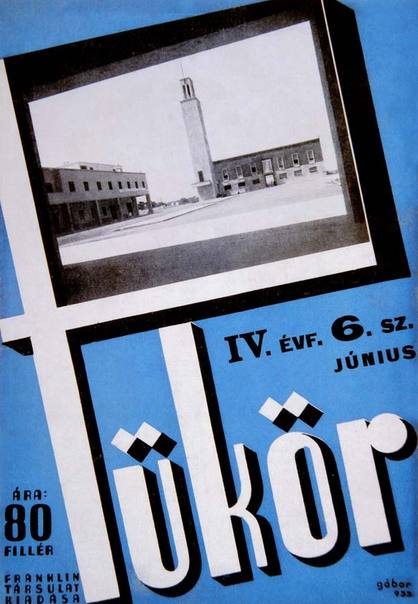

A peine ses études terminées il fut pris comme collaborateur dans deux ateliers, architecte le matin et graphiste l’après-midi. On lui attribue une centaine d’appartements et de meubles dont il dessina les projets. Il fit un court séjour à Paris en 1934, il avait 21 ans. Lorsque fraîchement diplômé par l’Atelier, il gagna un concours graphique pour la Revue Franklin (Tükör) dont il assura une longue série de couvertures. Mais son travail, varié empruntait à tous les styles et bien avant le Pop’Art il produisait ce genre de «commercial» dans une Hongrie qui n’était pas encore entrée en religion communiste.

Ces travaux montrent déjà les influences graphiques fortes de l’Atelier. Les mises en page de Paul sont toujours conçues et d’abord comme une organisation spatiale architecturée. Dans la couverture ci-dessus il s’inspira d’une antique dessinée par Paul Renner en la redessinant pour l’inclure dans un espace construit en diagonale qui n’est pas sans rappeler les nombreux travaux des constructivistes du Bauhaus et des graphistes Russes.

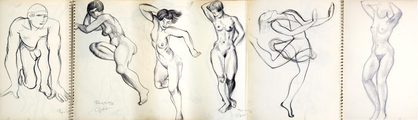

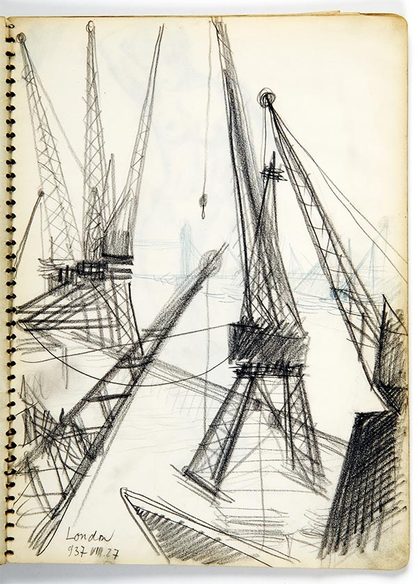

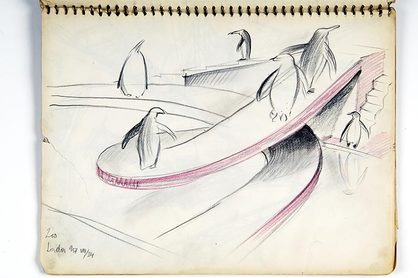

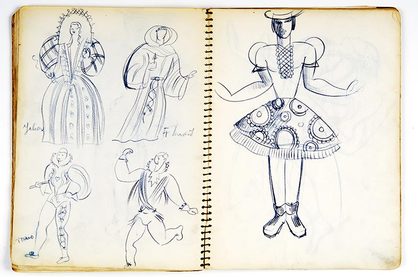

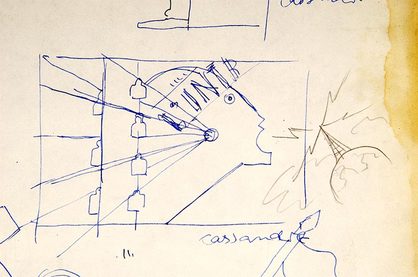

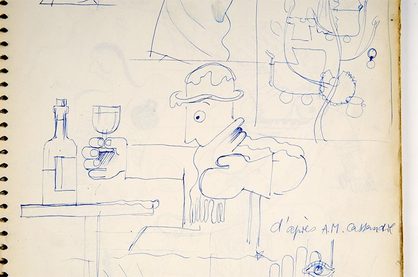

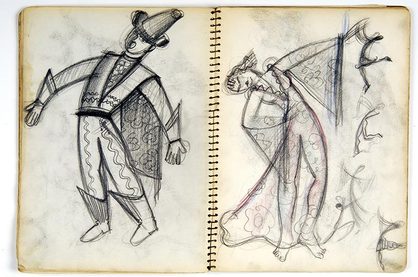

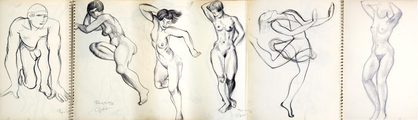

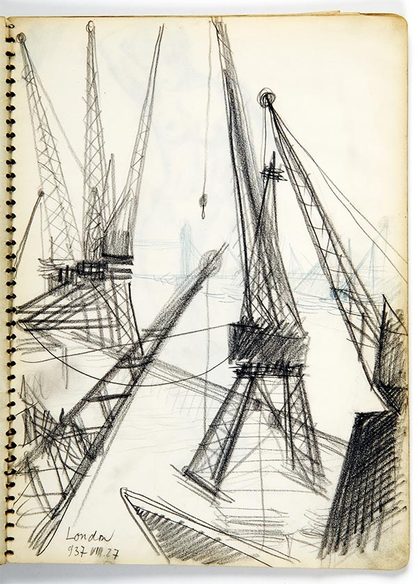

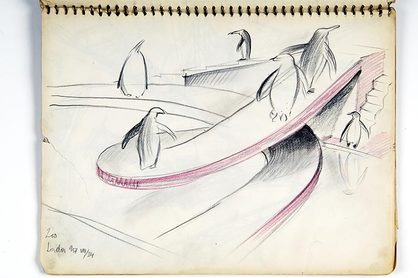

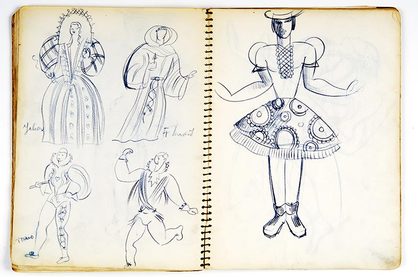

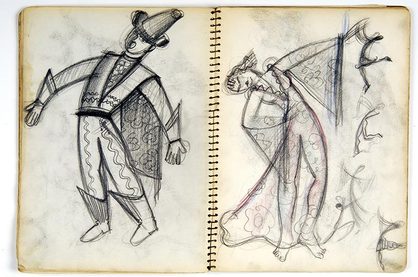

En 1937 il gagna un autre concours, et profitant de cette manne, il décida de revenir à Paris pour y découvrir l’Exposition Universelle. Armé d’un appareil photo et de calepins qu’il noircissait de notes (presque toutes disparues) il marcha, durant des jours entiers à la découverte des tendances, des courants architecturaux et graphiques. Paul ne savait pas rester inactif, le dessin était chez lui une nécessité vitale et c’est à la Grande Chaumière où il s’inscrivit dès son arrivée à Paris qu’il pût continuer son entraînement quotidien. Bref voyage à Londres durant ce séjour dont témoigne son carnet de croquis échappé je ne sais comment à la fournaise de la guerre.

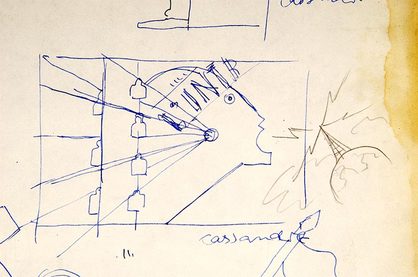

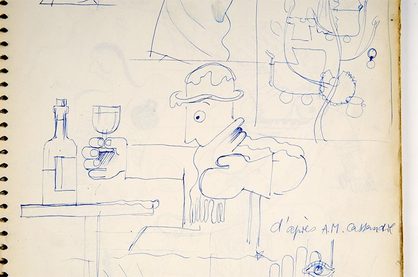

c’est avec délectation que j’ai retrouvé cette série qui montre l’influence de Cassandre sur les générations de graphistes contemporains. Paul passe par le dessin pour en comprendre le fonctionnement. Il aurait pu simplement photographier les affiches. Mais comme disait un ami, M.Chanaud, «ce qui doit aller au papier doit venir du papier».

On retrouve dans ces croquis le style des dessins du Bauhaus.

Ces croquis ne sont pas ceux d’un virtuose, Paul détestait cette expression. Ils témoignent plutôt de sa curiosité pour tout ce qui l’environnait. Il aimait à répéter tout au long de sa vie une chose essentielle, regardez, sentez, reniflez tout ce qui se passe dans les arts visuels, ils nous disent pas seulement la mode mais aussi l’évolution de nos perceptions.

Il avait envie de rester plus longtemps, bien compréhensible en ces temps joyeux d’avant guerre. Fréquentant régulièrement l’atelier de Victor Vasarély qui suivit les mêmes cours de l’Atelier à Budapest, il y avait ses aises pour préparer son «dossier», book dirions-nous aujourd’hui. Vasarély le recommande autour de lui et Paul va obtenir quelques commandes qui lui permettront de rester jusqu’en 1940. Les allemands entrent à Paris. Il n’avait plus rien à faire dans cette belle cité occupée et rentra en Hongrie où il remonte un studio graphique et continue de façon assez obscure la practice de son métier. 1943, il est mobilisé dans une armée hongroise à la solde du régime nazi. Et en 1944 il échappe de justesse à son envoi sur le front russe grâce à l’aide de sa mère qui l’a déclaré malade (il l’était réellement, mais moins qu’on le crut). Tout son régiment fut décimé. Puis c’est l’horreur absolu. fin 1944 il fut emmené avec d’autres juifs dans une de ces déportations de dernières minute qui témoignait de l’acharnement des nazis à poursuivre l’œuvre de destruction coûte que coûte jusqu’au dernier survivant. Durant ce temps, sa jeune femme, ma mère tentait d’échapper à l’horreur avec un passeport Wallenberg entre les mains, mais lorsque, par un de ces miracles digne des films de Spielberg, Paul revint, vivant, amaigri à l’excès, mais vivant, retrouvant sa femme vivante mais plus personne d’autre. Les dix huit membres de toute une famille emportée par la haine et l’aveuglement. Son atelier en fumée, notes, carnets disparus sous les bombardements, il dut recommencer à vivre, à travailler. Et il s’y remit avec une bonhomie et une gentillesse qui le caractérisait.

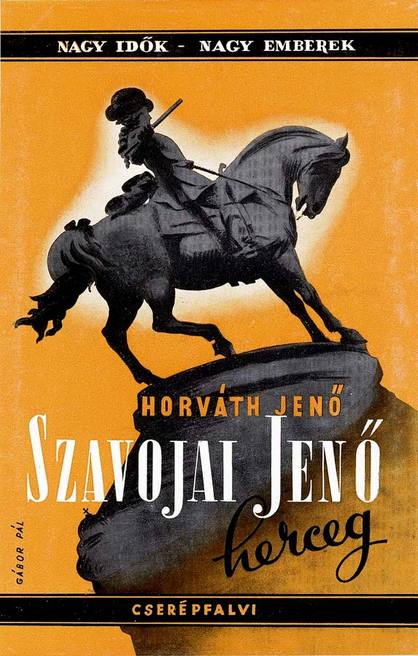

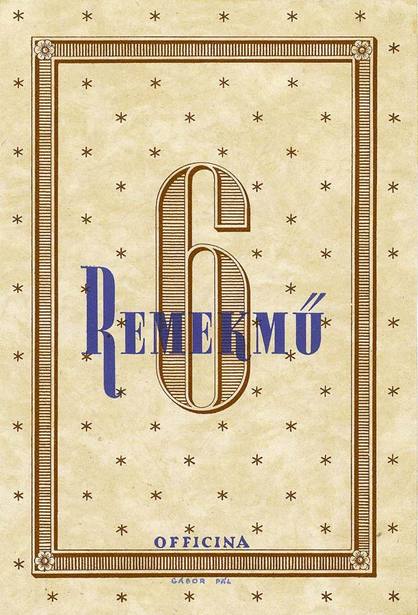

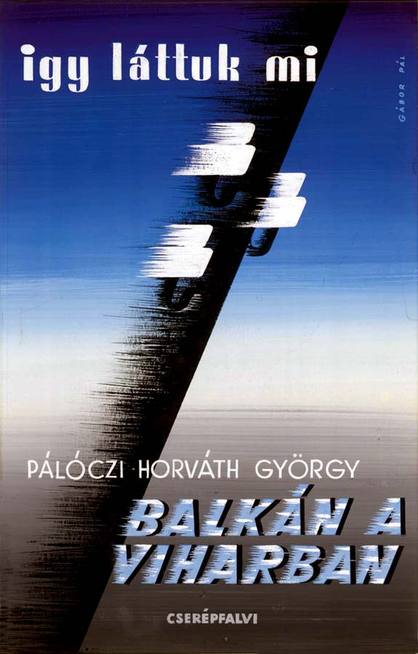

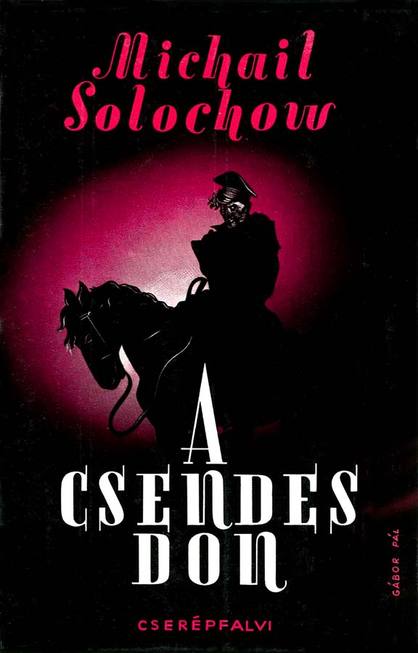

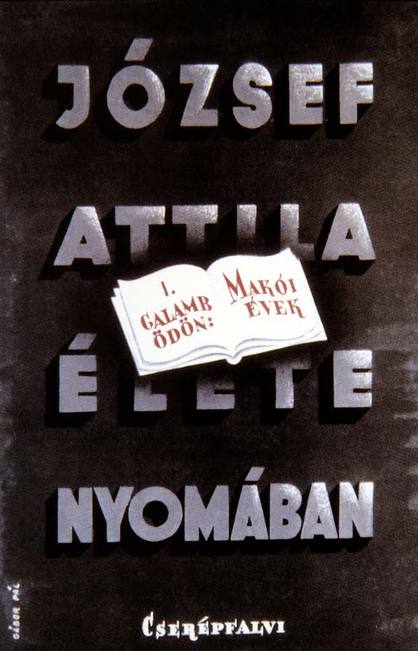

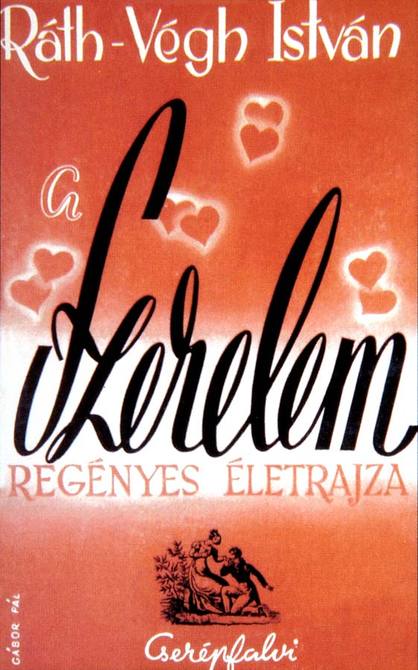

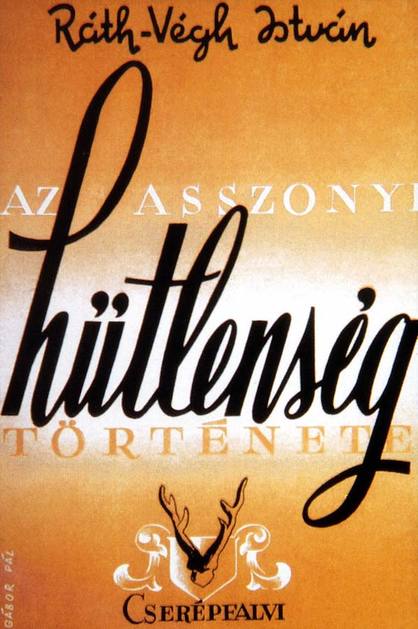

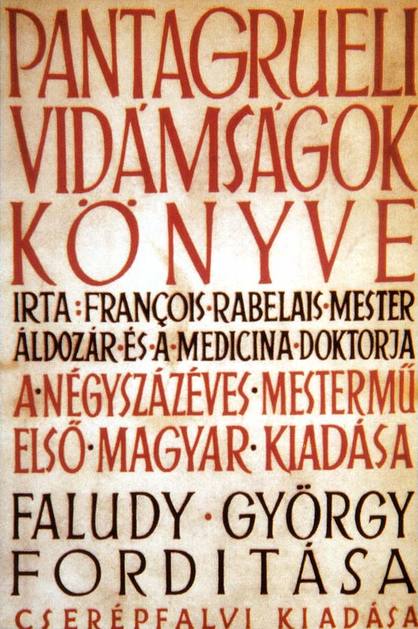

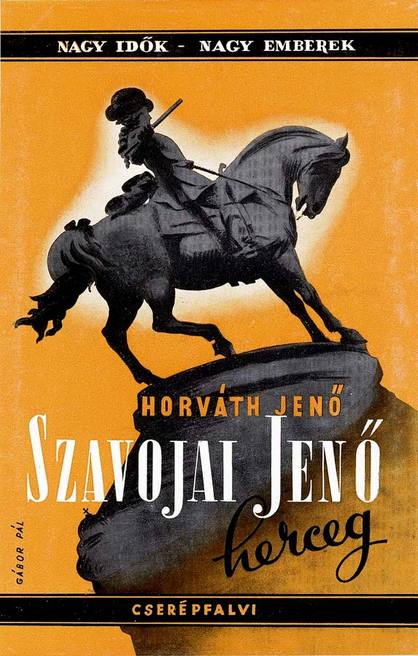

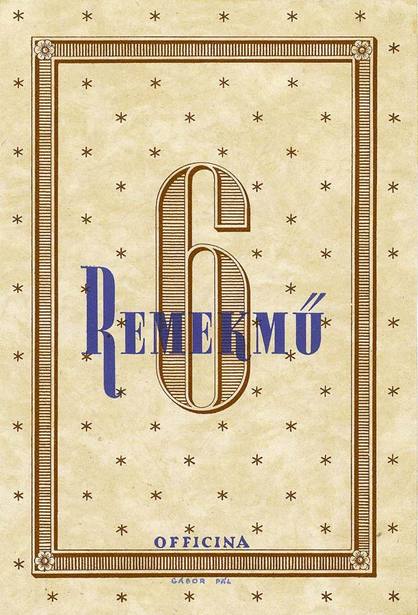

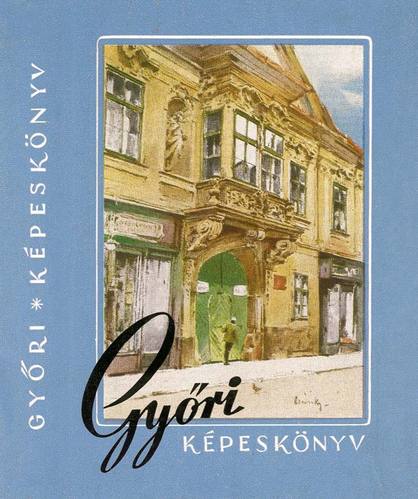

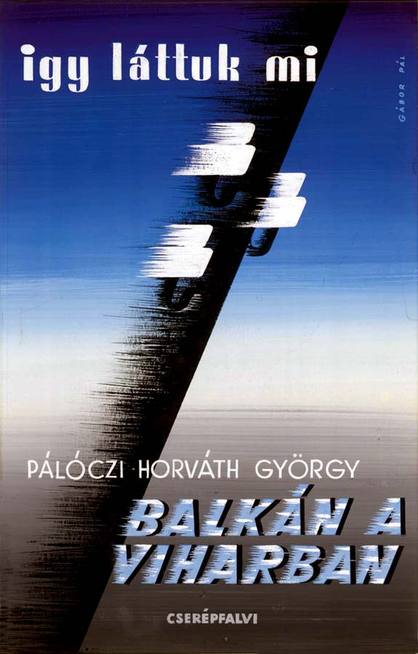

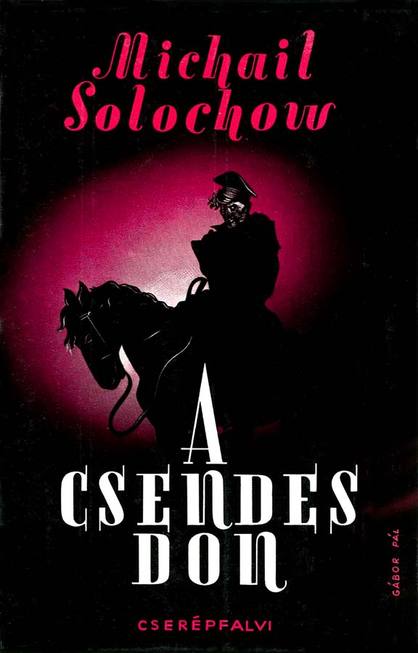

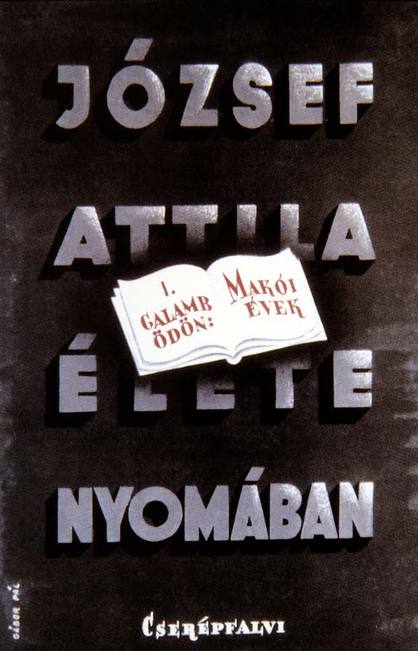

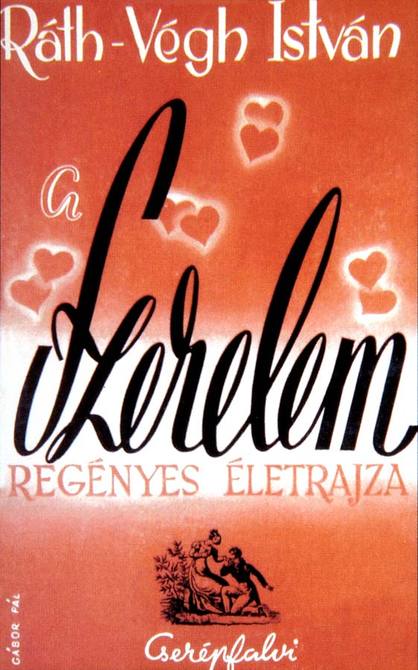

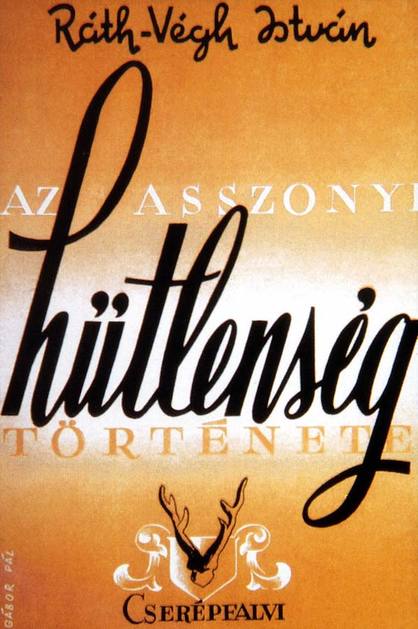

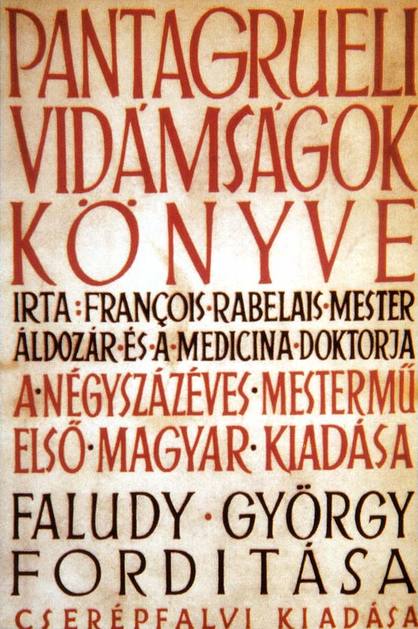

Un éditeur l’appelle pour créer des jaquettes de couverture et de 45 à 52 il produira une centaine de maquettes qui furent toutes imprimées. En voici quelques unes parmi les plus significatives.

Petit rappel: il faut savoir qu’à cette époque les moyens de production graphique étaient réduits à:

— la planche à dessin et le <T>

— crayons

— compas

— tire-lignes

— pinceaux et les tubes de gouache.

Tous les titres, devaient être dessinés (lettres inventées et dessinées et peintes).

Ce qui fait de ces maquettes (assez traditionnelles je le reconnais, mais il s’agit n’est ce pas d’édition littéraire) des petits joyaux de création typographique.

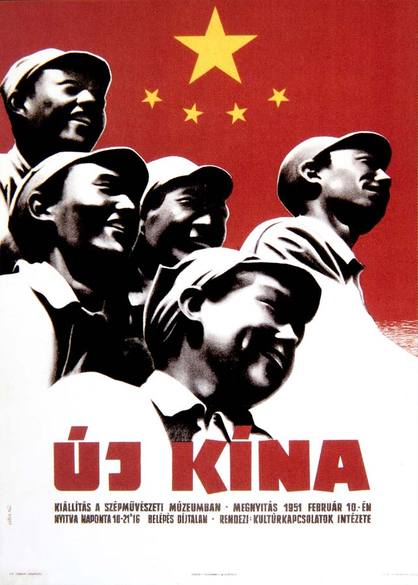

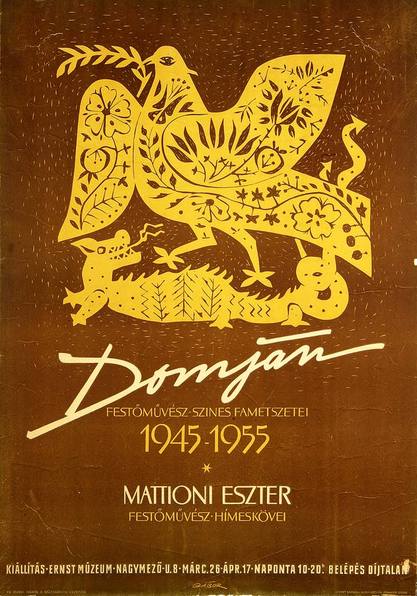

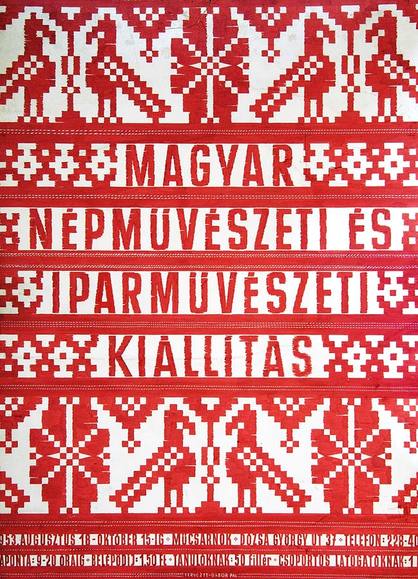

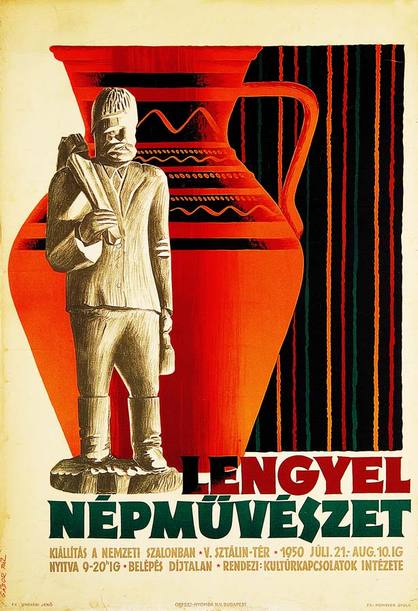

Pendant ce temps en Magyarország, bien entendu les fondamenataux avaient changé. Le régime communiste, ses idéaux de progrès social, d’humanisme universel et le besoin de reconstruction du pays sorti amoindri une fois de plus d’avoir choisi le mauvais camp, allait recourir aux graphistes pour organiser la propagande, la «reklame» idéologique et bien entendu et aussi la réclame commerciale qui se limitait à l’utilisation des produits hygiéniques de première nécessité, de l’énergie, et des produits de consommation de base.

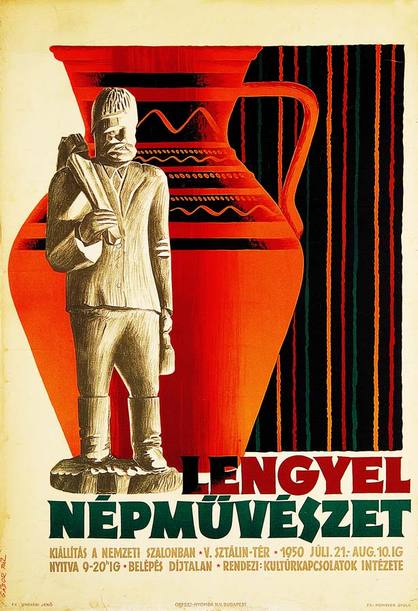

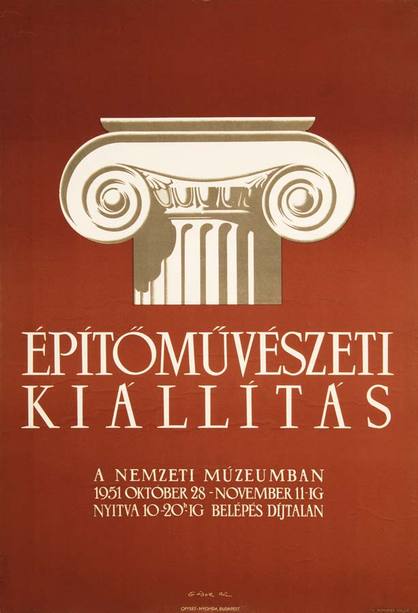

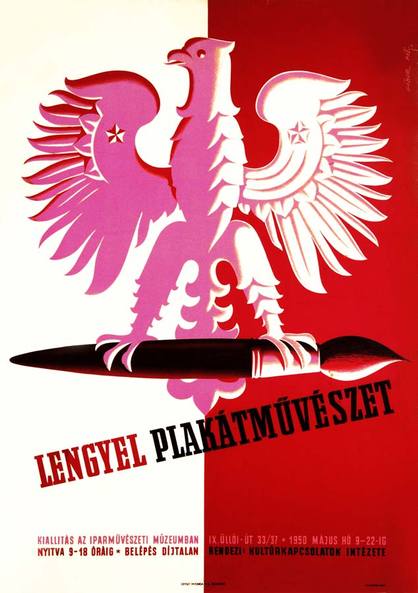

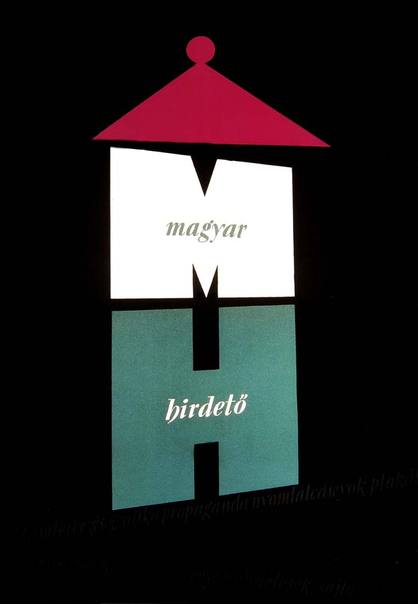

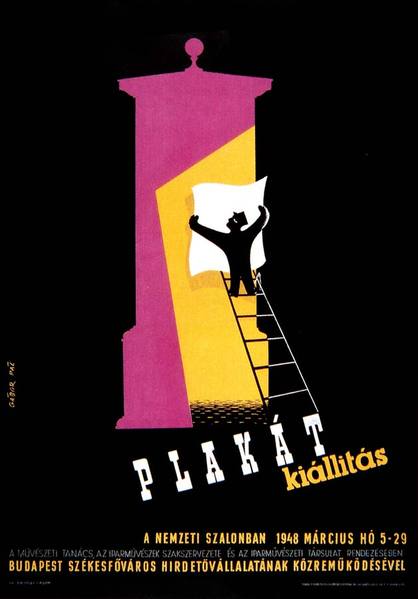

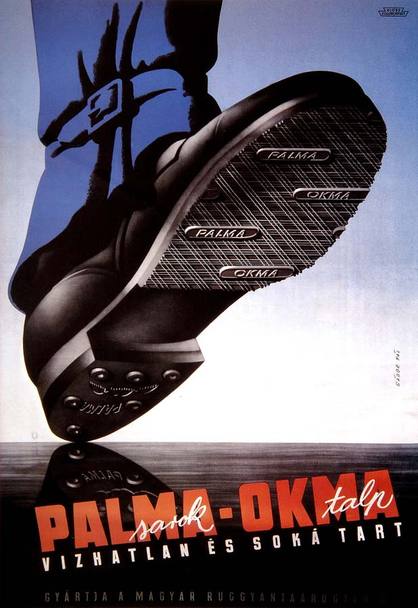

En 1950 le ministère de la culture fait appel à Paul Gabor pour contribuer à cette nouvelle communication et voici les plus belles affiches de cette époque, qui témoignent à la fois du style et des préoccupations d’une société en pleine reconstruction.

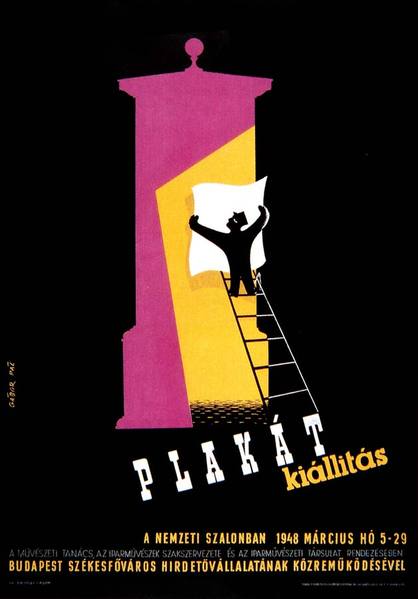

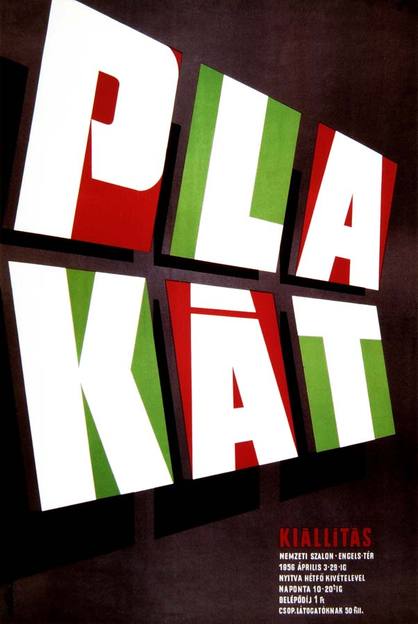

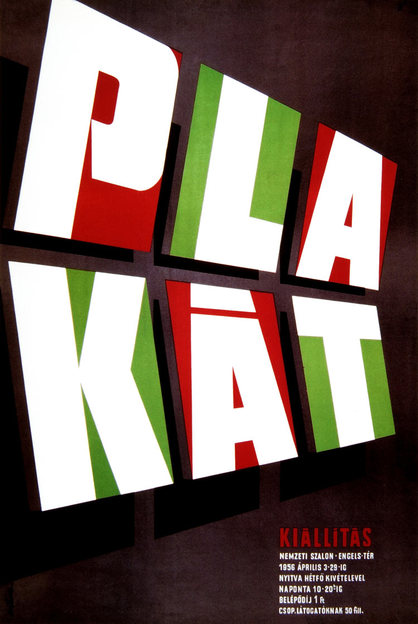

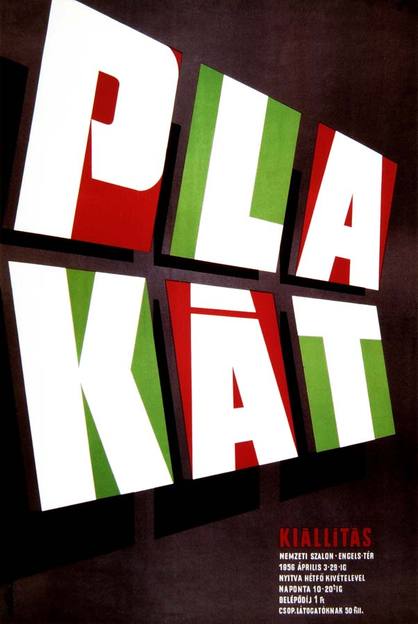

affiche culturelle pour une expo d’affiches

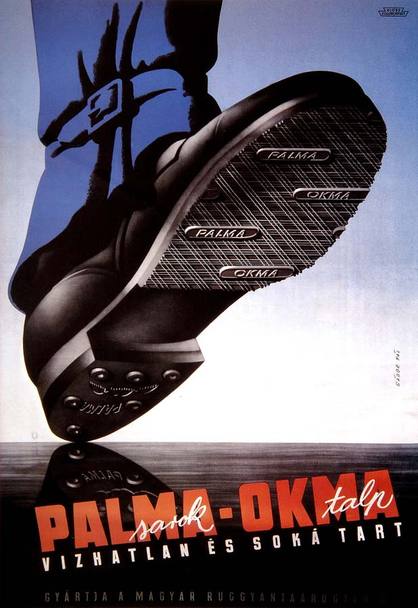

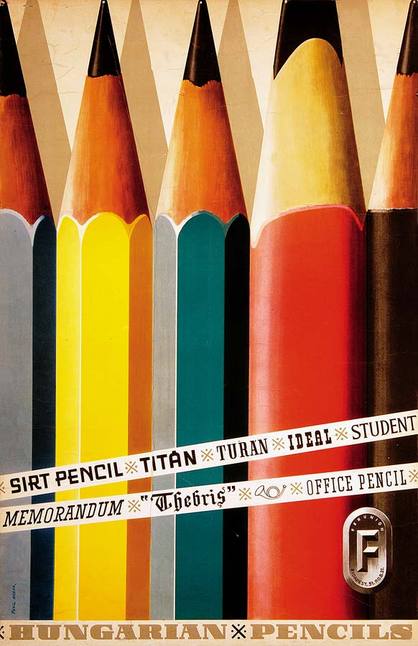

affiche commerciale

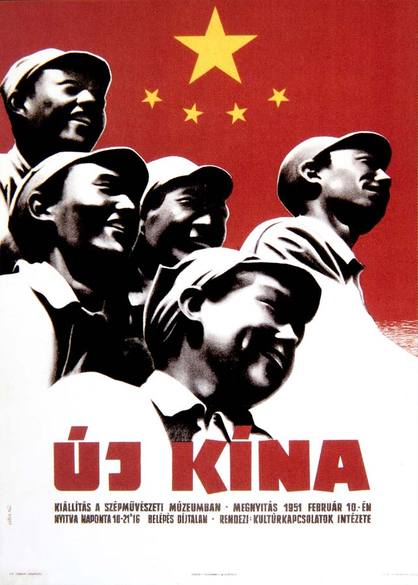

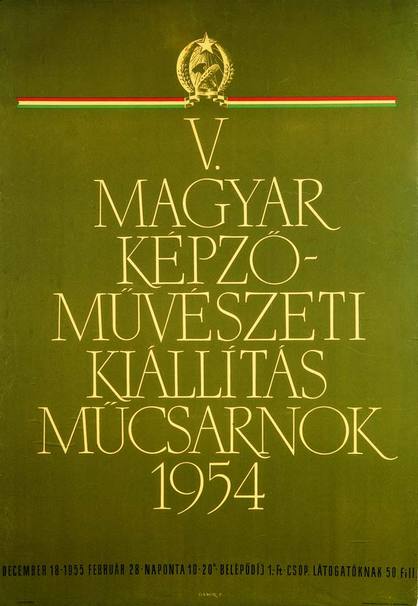

affiche idéologique

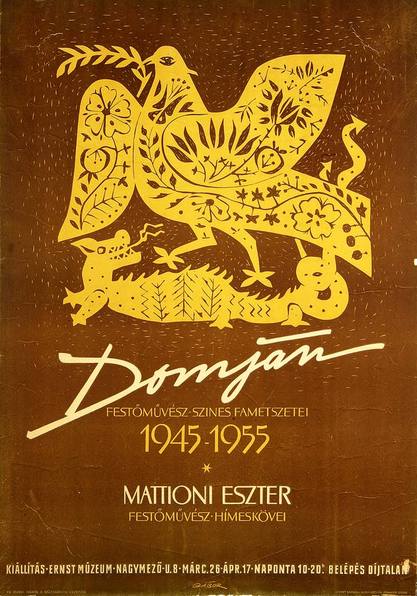

affiche culturelle

affiche culturelle

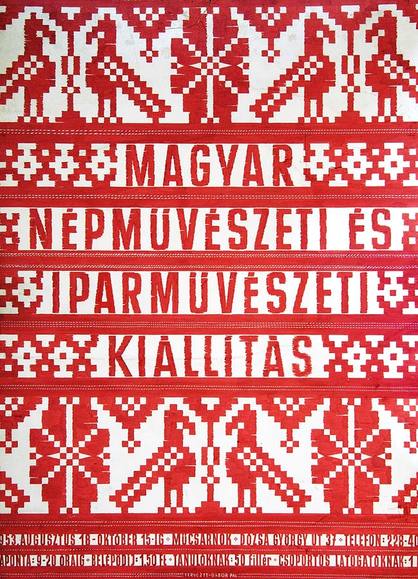

affiche culturelle | expo d’art populaire polonais

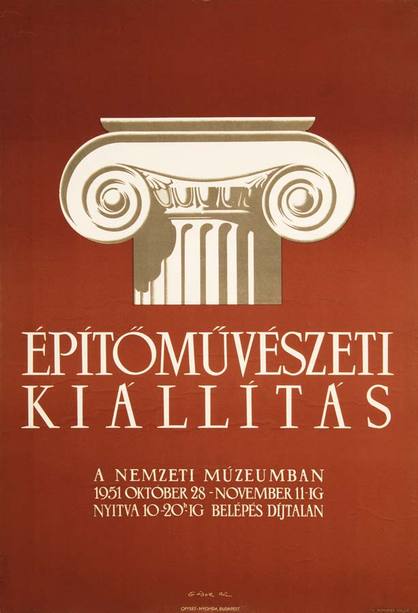

affiche culturelle | expo d’architecture

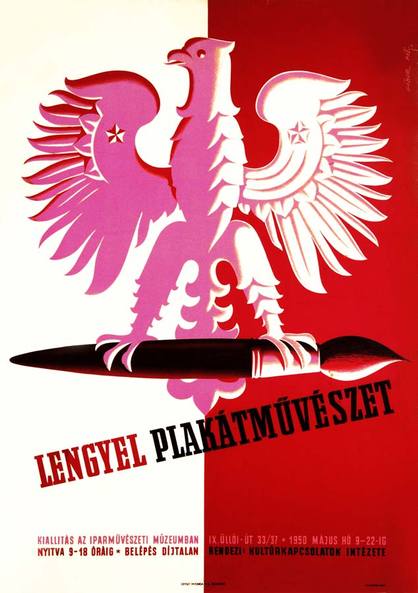

affiche culturelle | expo d’affiches polonaises

affiche culturelle

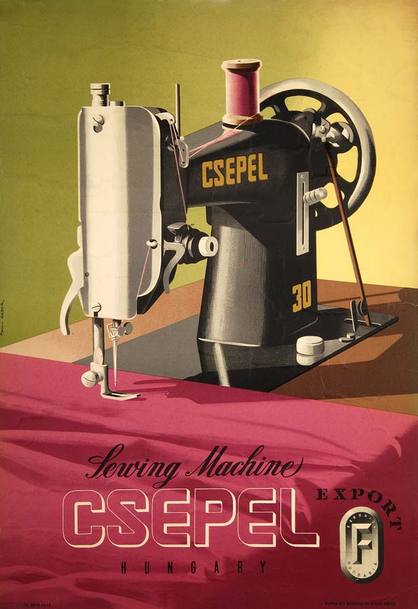

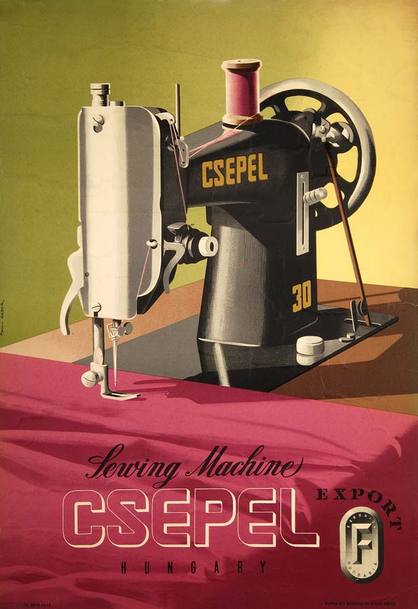

affiche commerciale | on retrouvera la typographie de CSEPEL dans l’identité visuelle qu’il dessina pour la Banque de la Hénin dans les années 70.

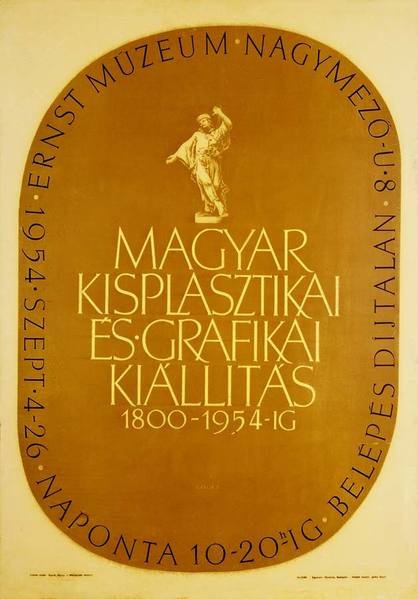

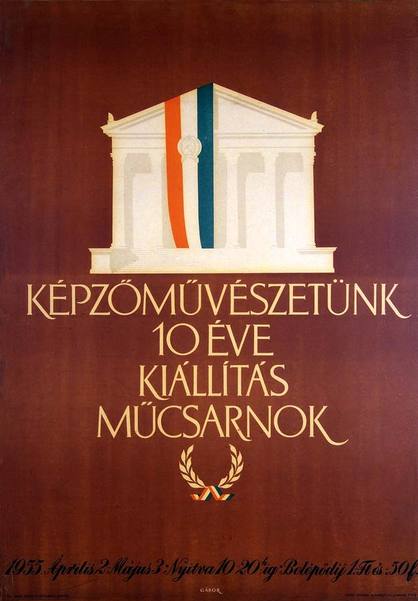

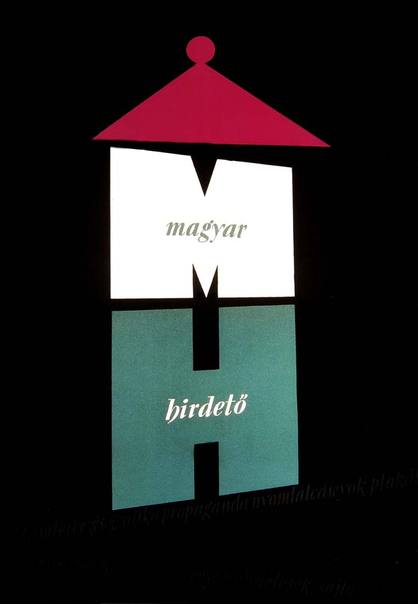

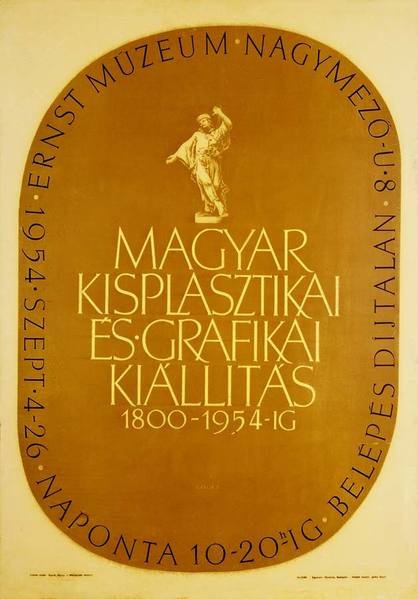

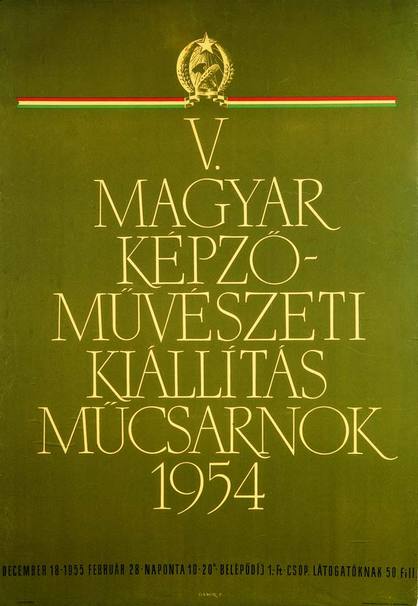

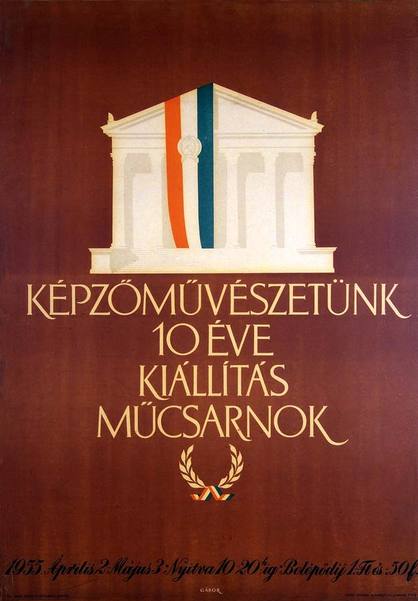

affiche culturelle | expo d’art plastique et graphique | le caractère dessiné par Paul est celui qui lui servira de tracé pour le futur Mermoz

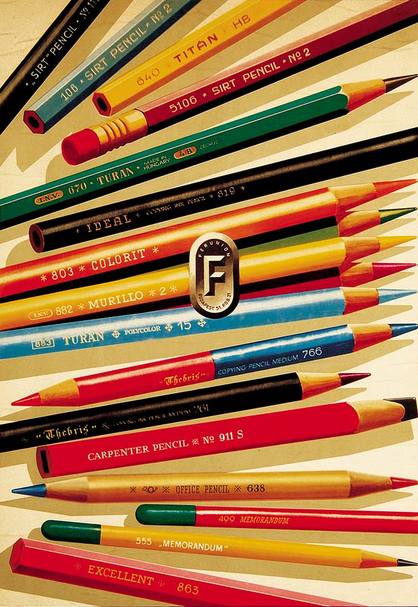

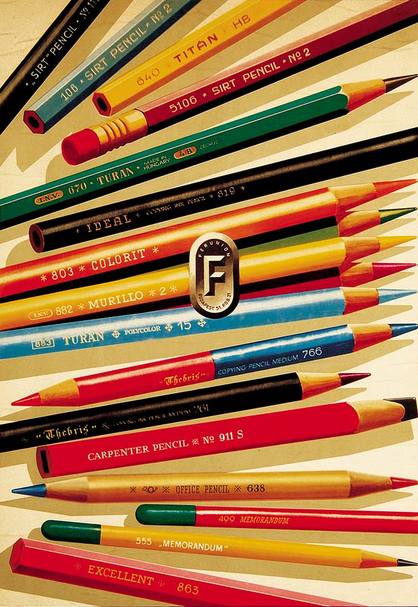

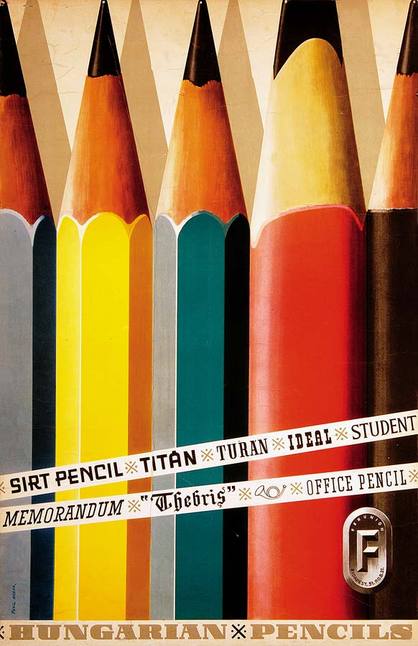

affiche commerciale | chaque crayon est dessiné jusqu’au plus petit corps de typo qui s’y trouve

affiche culturelle | expo d’art appliqué

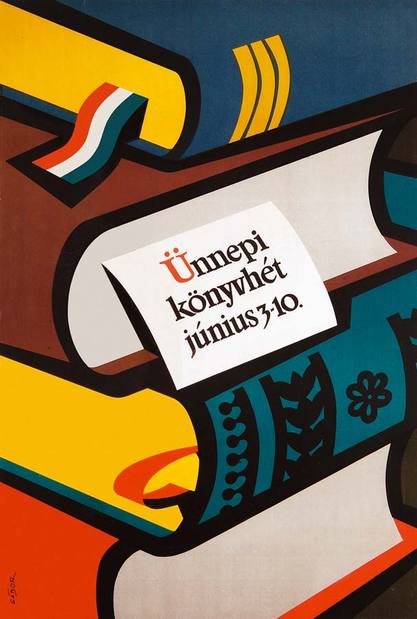

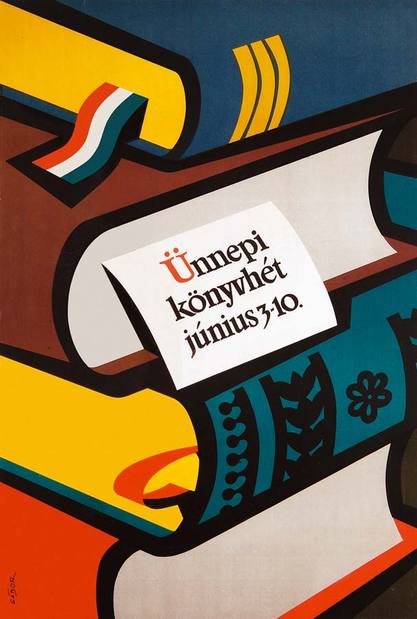

affiche culturelle | semaine du livre

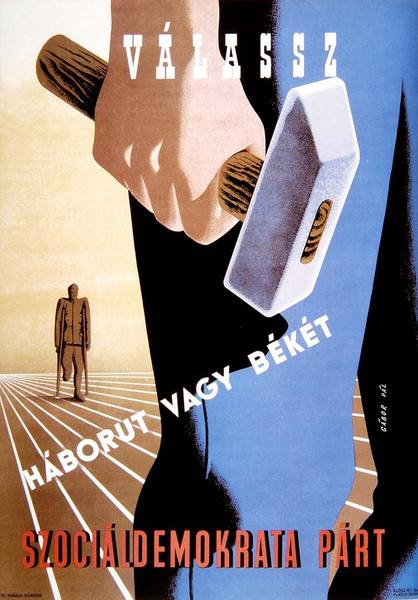

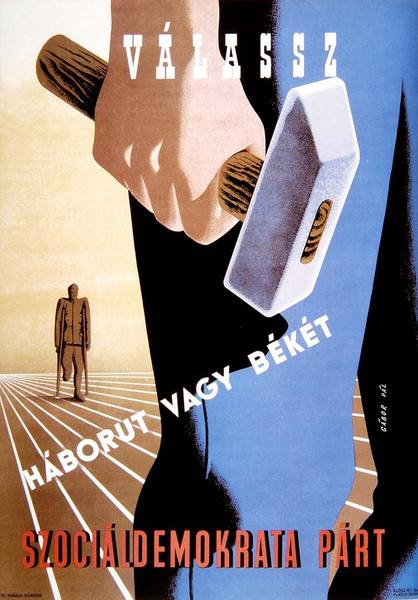

affiche idéologique | contre la guerre | où l’on voit l’influence de Cassandre et des constructivistes

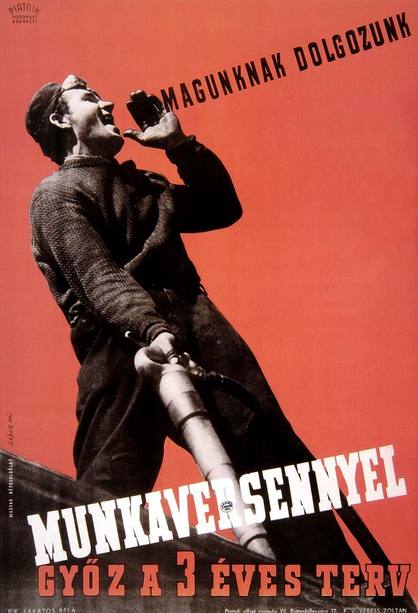

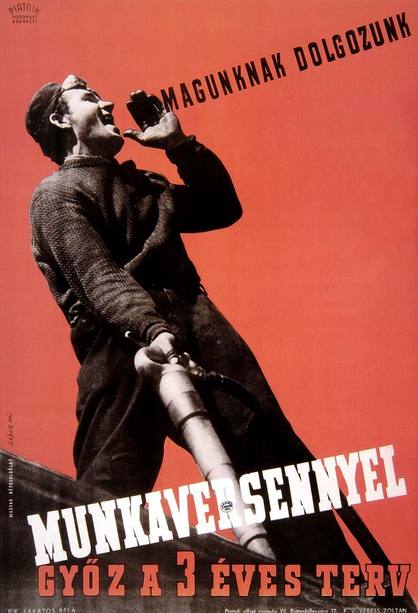

affiche idéologique | pour inciter le peuple à la reconstruction

affiche culturelle | expo d’art appliqué | nous sommes en 55, un an avant la fin de sa période hongroise

affiche commerciale

affiche culturelle | semaine du film polonais

affiche culturelle | expo d’affiche

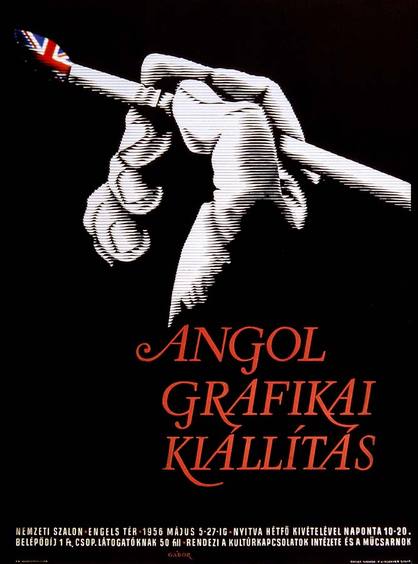

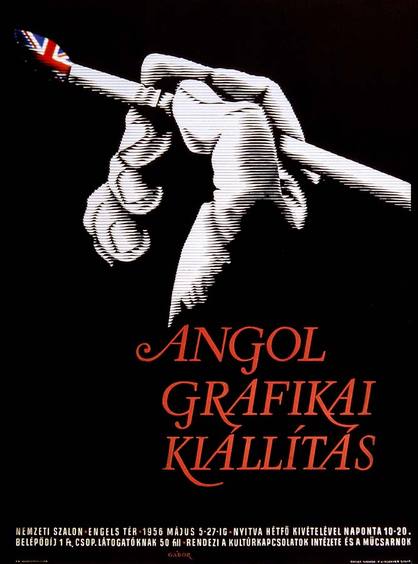

affiche culturelle | expo de graphisme britannique (hommage à David Caplan)

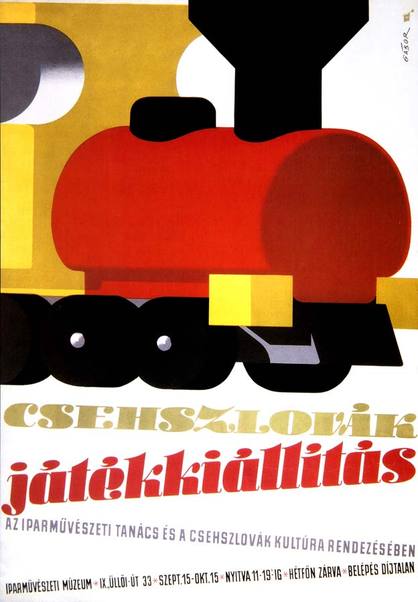

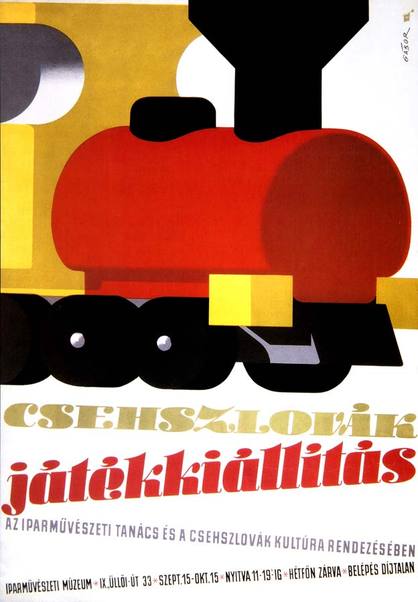

affiche culturelle | expo jouets tchèques | c’est la dernière affiche de Paul réalisé en Hongrie.

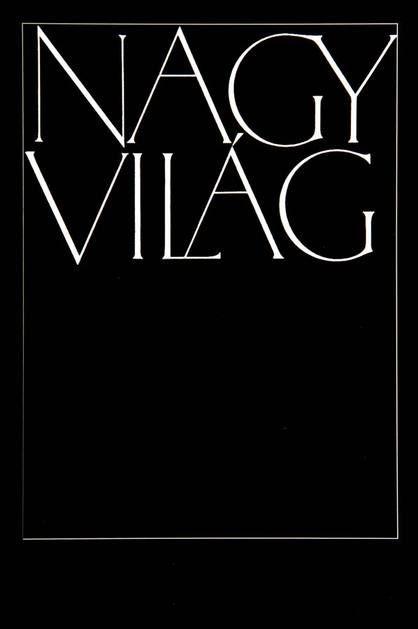

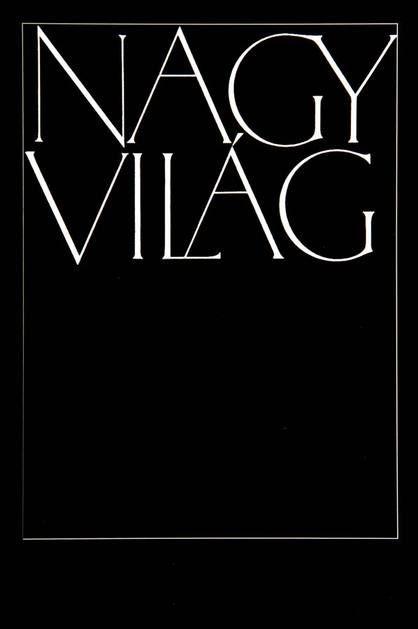

Il va encore réaliser la couverture d’une revue littéraire «Nagy Világ»

La typo de cette couverture est une lapidaire romaine qui se caractérise par son extrême délicatesse. Des pleins et déliés plus elzéviriens mais les empattements sont bien ceux des incises propres à ce style. A remarquer la ligature entre le L et A qui préfigure les ligatures de l’avant garde de Lubalin. Ainsi que cette très belle ligature entre le G et le Y que l’on trouve si rarement dans nos titres d’aujourd’hui.

Son voyage en France n’est pas pour rien dans les influences graphiques des «plakát». Les trois C comme il aimait à dire, Carlu, Cassandre, Colin (Paul), jouèrent un rôle de modèle sur sa réflexion. L’organisation de l’espace a toujours été une de ses préoccupation majeures. On y reconnaît l’influence de ses études d’architecture. Mais l’enseignement d’Albert Knerr n’est pas passé non plus à la trappe. A la fois traditionaliste (elzévirs, lapidaires) mais moderne (antiques, mécanes) les choix typographiques de Paul Gabor s’adaptent en réalité à chaque affiche, contenu éditoriale, aspect psychologique, client-spectateur. Il n’était pas un idéologue du caractère. Ne prônait aucun style en particulier, toujours prêt à adapter un style à un message. Je reviendrai dans une note spécialement consacré à son œuvre typographique sur ces questions d’influences et de sympathies pour certains styles de caractères. Mais il est important de souligner cet aspect typographique de son œuvre, parce qu’à l’instar d’un Herb Lubalin que Paul adorait et tenait en plus haute estime, il était un gutenbergien convaicu. Architecte de l’espace graphique, architecte du signe typographique, l’interstice est ténue. C’est un entre-deux constant. Signe et espace, pour construire un message fort, hiérarchisé, et surtout, surtout, sensible.

Prochaine note: Paul Gabor | la période 56 à 68

Le 23 octobre 1956, Paul Gabor prenait le train Alberg Express à la gare de l’Est de Budapest. Il était 20 heures. Je l’avais accompagné avec ma mère. Accroché en queue de train, un wagon entier de jouets hongrois que Paul devait installer, scénographier à l’expo du Salon de l’Enfance à Paris, au Grand Palais. A 20 heures 15, dans le taxi qui nous ramenait au 99 Majakovski útca, nous avons vu le premiers camions de manifestants, des étudiants qui allaient se déverser sur la ville pour entamer ce qui fut nommé la révolution hongroise, une insurrection qui fit au bas mot 3000 morts, lorsque les chars russes de Krouchtchov se retirèrent.

Arrivé en gare de Vienne, Paul (qui était en mission officielle) fut abordé par l’attaché culturel de l’ambassade de Hongrie pour s’entendre énoncer la nouvelle de l’insurrection. Sous sa grosse moustache, mouais… je continue mon voyage, ça doit pas être si grave que ça.

Entre temps, des courants politiques d’extrême droite tentèrent de reprendre le dessus. Les anciens sympathisants du régime de l’amiral Horty. Dans l’immeuble où nous habitions, un complot pour assassiner tous les juifs fut découvert. Klara Gabor (qui avait déjà obligé toute la famille à se convertir à la religion réformée luthérienne) n’en pouvait plus. Trop c’est trop. Quand les communications furent rétablies entre la Hongrie et le reste du monde, elle appela Paul pour lui demander de rester en France. C’était fini. Elle ne voulait plus rester dans ce pays qui avait laissé décimer toute sa famille et qui était prêt à recommencer, et encore et encore.

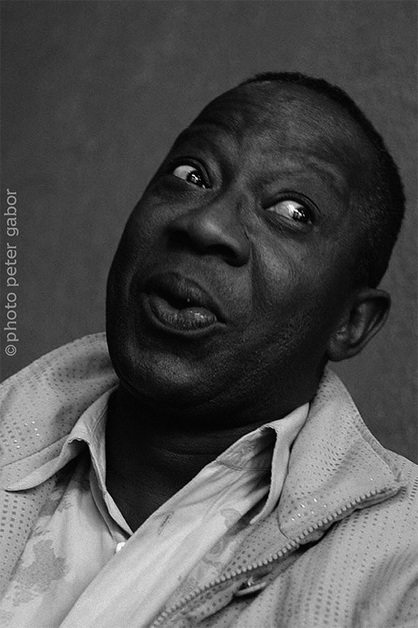

Quinze jours plus tard, Paul se promenant dans le métro voyait une affiche signé Ets de la Vasselais. Il prit rendez vous et commença dès le lendemain une nouvelle carrière. A 42 ans il recommençait sa vie pour la troisème fois.