C’est en 1975 que j’ai commencé à prendre des notes alors que je me trouvais invité à l’appartement londonien de John Dreyfus, directeur artistique de la Monotype Corp Ltd.

John Dreyfus, dont j’aurai sans doute l’occasion de reparler dans ces colonnes était un être délicieux. Une élégance de l’âme que j’ai rarement rencontré chez un homme. Il avait pris petit à petit la place laissée vacante par Stanley Morison en ayant la modestie de ne jamais se comparer (alors que par bien des aspects John Dreyfus a contribué très largement à la diffusion de la pensée typographique dans le monde) à celui qui entre 1929 et 1933 avait révolutionné la typographie britannique et puis mondiale en créant, et en dirigeant la création du plus populaire des caractères aujourd’hui encore universellement présent sur tous nos ordinateurs le Times New Roman. Je suis resté en contact avec John entre 75 et 86, l’ayant invité à participer à la plus que modeste aventure du Centre de Création Typographique que j’avais fondé avec Paul Gabor en 1976. John en est devenu notre conseiller et garde-fou contre certaines dérives bien tentantes à une époque où la technologie permettait déjà de publier à peu près n’importe quoi. C’est dans cet intervalle où j’ai pris ces notes qui m’ont permis de retracer la vie et l’œuvre de l’immense Stanley Morison, bien connu des professionnels, mais évidemment totalement méconnu du grand public. L’occasion donc pour Design et Typo de revisiter une époque, des styles, des techniques, des philosophies et des stratégies marketing dans le champ très fermé qui se trouve être celui d’une vieille industrie de Gutenberg radicalement rajeunie par les technologies modernes du dessin vectoriel disponibles depuis à peine une quinzaine d’années.

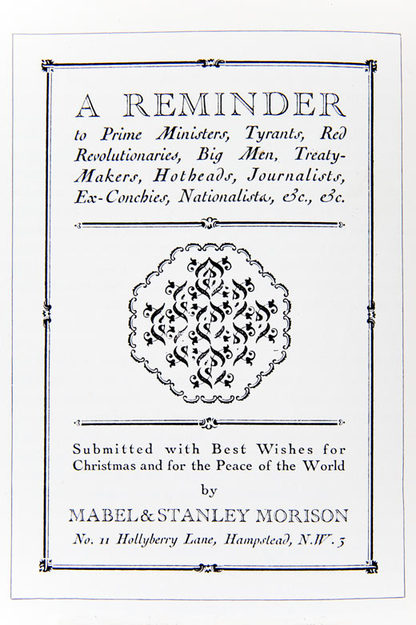

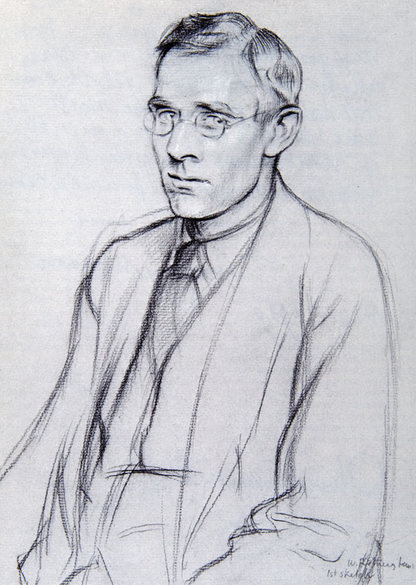

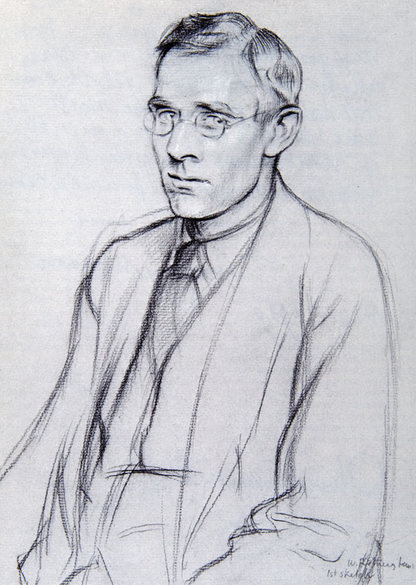

portrait de Stanley Morison | 1923

Stanley Morison est mort le 11 octobre 1967 à l’âge de 78 ans. Son incommensurable contribution aux arts de la typographie fut très largement reconnue par ses contemporains. Mais comment peut-on aborder la vie et l’œuvre de cet immense talent pour le meilleur bénéfice des générations à venir. De son propre auto-portrait il nous trace un homme, consultant typographique qui nous semble à priori totalement incomplet et inexact pour apprécier l’homme qui fut à la fois un typographe, un élève et plus tard enseignant en théologie, designer, éditeur, auteur, imprimeur et qui eut pour responsabilité de créer un éventail inégalé de caractères, à la fois classiques et contemporains. Entre autres il ne fut pas seulement un historien de l’imprimerie mais il fit aussi l’histoire de l’imprimerie. On pourrait emprunter voire prolonger cet hommage en reprenant l’expression d’un ancien de l’Oxford University qui parlait de lui comme d’un véritable Archetypographe. Le docteur John Johnson, ancien imprimeur de ce haut lieu de l’enseignement et de la recherche disait de lui qu’il était sans aucun doute le plus grand typographe de ces trois derniers siècles.

Comment un jeune homme aux origines aussi modestes et anonymes a pu devenir l’un des hommes les plus influents dans ce milieu fermé qu’était et qui l’est finalement toujours un peu, l’univers de l’industrie de la typographie qu’on comparaît à cette époque à l’antichambre du pouvoir, c’est là une histoire complexe que je vais essayer de vous transmettre le plus fidèlement possible. Morison a laissé à la postérité des figures de la typographie qui lui assurent pour l’éternité une place unique dans les annales de l’histoire gutenbergienne. Il n’a jamais cessé de chercher, d’analyser, et de corriger ses propres réalisations, et jamais cessé non plus de s’intéresser avec force curiosité aux aspects esthétiques, techniques, économiques et socio-politiques de l’imprimerie et de la typographie.

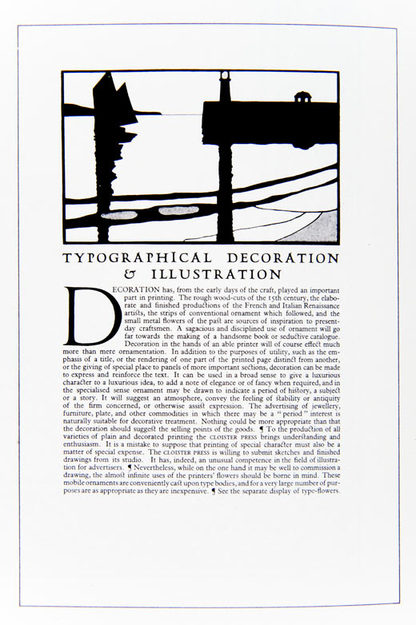

La maniaquerie de Morison pour la précision était légendairement gênante. Les coûts des corrections concernant l’article sur le Poliphilus dans le Monotype Recorder, ont largement excédé la facture initiale de la composition. Et pour un article «On Learned Presses», présenté lors d’une réunion au Club du «Double Crown» en 1955 on alla jusqu’à éviter de lui donner les épreuves à corriger tant on avait peur que le «papier» ne soit prêt pour le dîner du Club. Cette habitude d’enrichir ses textes sans cesse de corrections et de rajouts lui valurent à l’atelier de composition du Times, le doux sobriquet «d’ami des compositeurs» (The Printer’s Friend), qui étaient ravis d’augmenter leurs factures de prestations au gré de ses nombreuses corrections. Et pourtant, Morison était en réalité vraiment l’ami des imprimeurs si vastes et nombreuses furent ses apports au monde de la typographie, par d’une part ses créations d’alphabets et d’autre part ses graphic-conceptions pour l’édition, en général culturelle.

LE «BACKGROUND» TYPOGRAPHIQUE

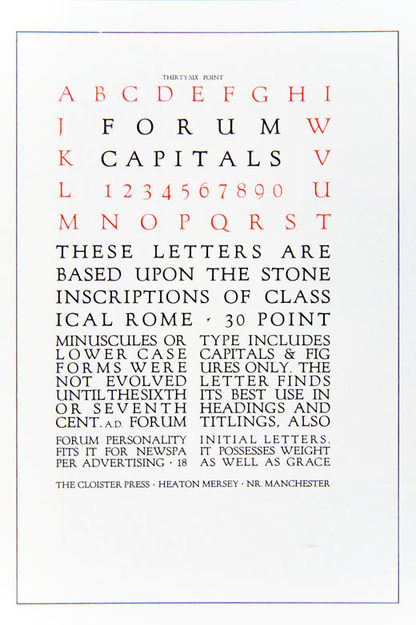

En 1889 la mécanisation fait une timide apparition dans les ateliers de composition, la majorité d’entre eux n’ont qu’un lointain rapport avec leurs ancêtres de 400 ans. La norme des goûts typographiques montrait une légère amélioration depuis quelques dizaines d’années. À de rares exceptions les textes courants étaient composés dans un style typo dérivé du «modern style», légère, fine qui n’étaient pas superbement servi par une impression de mauvaise ou moyenne qualité. Les gens de la presse commencèrent à s’intéresser petit à petit aux caractères qui ont juste précédé les modern styles. Ce mouvement débuta dès 1840 lorsque l’imprimerie «Chiswick Press» fit faire une gravure par William Caslon I. Ces circonstances ne sont pas étrangères au goût qui se développa chez le jeune Stanley Morison pour les «belles impressions». En tous cas ces expériences ont suffisamment motivé les fondeurs de caractères dans les années 1860 pour qu’un Figgins fassent ressusciter leur romans les plus anciens, cependant que d’autres comme Miller et Richard gravaient des poinçons adaptés de dessins du 15e siècle. Les fameux «old style». Puis ce mouvement s’éteignit pour la raison qu’aucune grande fonderie ne daigna se pencher sur la question du bon caractère pour le bon roman. Et les programmes de recherches stoppèrent pour faute… de clients. Il y eut cependant cette tentative faite par la Chiswick Presse dans les années 1850 de graver un alphabet du début du 16e siècle utilisé par Johann Froben de Basle. Bien que d’une facture correcte et pas vraiment de succès à l’arrivée, il attira l’attention de William Morris qui était un médiévaliste acharné. Celui-ci utilisa le nouveau caractère pour deux éditions qu’il avait en préparation pour les imprimer. Morris était intimement persuadé que pour éditer un livre concernant l’époque médiévale, il fallait utiliser un caractère de la période d’origine. En particulier un caractère Vénitien, comme par le plus grand des hasards celui de Nicolas Jenson qui servait déjà comme «Golden type» dans son imprimerie «Kelmscott Press books». Il fut suivi dans cet opinion par d’autres initiatives privées comme par D.B.Updike dans son ouvrage «Printing types», les caractères de labeur, ou si vous préférez les caractères pour la lecture courante. Updike estimait pour lors que le Jenson romain n’avait jamais été égalé. C’est le défi que Morison allait devoir relever.

En 1889 le monde de l’imprimerie anglaise faisait peu de cas de la conception nouvelle de caractères se contentant en général de trois sortes de polices pour composer livres et publications diverses. Des «old style» (15e-16e siècle), quelques «modern» (18e) et quelques alphabets fantaisies qu’il classait par nom. Les caractères traditionnels étaient désignés par le nom de la fonderie dont ils étaient issus ainsi qu’éventuellement un chiffre, celui du corps usuel disponible pour la composition des textes courants. On compte bien sûr parmi les fantaisies les plus connues le Clarendon (et ici) utilisé à l’époque exclusivement dans sa version bold (gras). Bien entendu les goûts typographiques s’amélioraient avec le temps, mais la question entière restait de savoir si l’on ne devait pas remonter aux origines même des gravures de caractères pour trouver la meilleure adéquation entre le livre et la police qui le compose. Les nombreux essais assez tendancieuses, pseudo médiévalisantes de William Moris et consorts lui valurent d’être taxé d’archaiste pré-Raphaléien.

INFLUENCE DE LA CALLIGRAPHIE

À la fin du 19e siècle le lettrage professionnel (dessins de titres et d’initiales) avait atteint une situation terriblement dépréciée, voire inexistante. John Ruskin avait bien tenté de stimuler l’intérêt pour les «belles écritures» et W.Moris avait déjà étudié et tenté de copier les manuscrits du moyen âge, mais contre toute attente c’est Edward Johnston qui fit revivre le phénix de ses cendres. Il redécouvrit l’habileté manuelle perdue de la calligraphie ancienne et exerça une influence grandissante et transversale sur tout ce qui se comptait comme artisan du lettrage en Grande Bretagne. Le calligraphe rencontra un jour d’épais brouillard en 1898 W.R. Lethaby, Principal du Central School of Arts and Crafts*, qui fût si surpris et impressionné par le talent et le travail de Johnston qu’il lui confia immédiatement le soin de créer une classe de lettrage et d’enluminure. La premier cours débuta en septembre 1899 et compta parmi les premiers élèves le (futur) très célèbre Eric Gill. L’enseignement de E.Johnston connut un succès fulgurant, l’année suivante la classe compta un nouvel élève, un jeune prêtre fraîchement ordonné, Adrian Fortescue qui allait jouer un des rôles les plus influents dans la vie de Stanley Morison.

* craft : métier manuel, artisanat par ext. habileté manuelle…

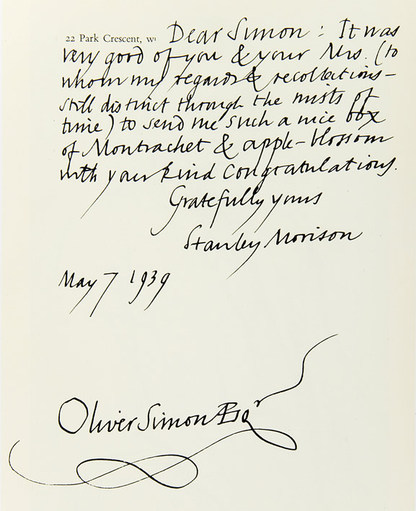

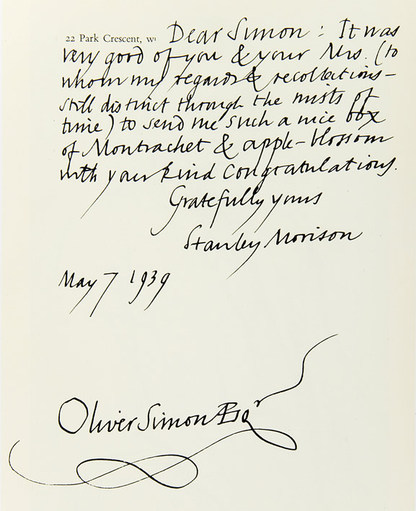

C’est en 1913 quelques mois avant la première guerre que Morison rencontre Johnston pour la première fois. Il était déjà très impressionné par le travail caractéristique, maniaque et extrêmement soigné de celui qui publia un livre qui reste dans les annales de la calligraphie, Writing and Illuminating and Lettering. Il trouvait que la lettre de chancellerie italique que Johnston y publie était l’une des plus rationnelles, des plus rapides de tous ceux qu’il connaissait parmi les écritures humanistiques. C’est ainsi qu’il l’adopta ipso facto pour en faire sa propre écriture courante. L’écriture, ou plutôt la Script de Morison était définitivement reconnaissable à ses amis fidèles parce qu’à la fois très individuelle mais aussi très particulière. Il prit avec le temps élégance et vitesse qui n’entama en rien ses qualités premières. Sa proximité avec le livre de Johnston lui fut aussi très utile lorsqu’il se retrouva dans l’expectative d’être à déterminer la meilleure italique devant accompagner un caractère romain.

manuscrit de Stanley Morison | 1939

LES MACHINES MONOTYPES

C’est en 1897 qu’aboutit la réalisation de la première composeuse mécanique Monotype, la même année où La Lanston Monotype Corporation fut créé (le nom en fut changé en 1931 en Monotype Corp. Ltd) sans pour autant vouloir contourner la loi américaine sur le copyright. C’est après de nombreuses expérimentations et d’échecs que cette machine fut enfin rendue à la commercialisation à partir de 1899 sur le marché britannique.

clavier de la Monotype | il est à remarquer que par ses nombreuses touches correspondants à ce qu’on appelle aujourd’hui des glyphes, ce clavier était la seule à offrir la possibilité de composer des ouvrages de Mathématique (et ce jusqu’au milieu des années 70).

boîtier de transmission des touches vers les glyphes puis vers le boîtier des Matrices ci-dessous.

Dissocié du clavier, il s’agit de la machine qui fondait les caractères au fur et à mesure de la frappe du claviste. C’est ainsi que cette machine rendit obsolète l’industrie traditionnelle des fondeurs de polices en plomb qui remplissait les volumineuses casses des ateliers de composition (composing rooms).

Le succès en fut assez limité au début et la compagnie eut à se battre sur le front des préjugés du marché des imprimeurs autant que celui des fonderies qui voyaient d’un très mauvais œil et pour cause, l’arrivée d’une machine qui allait diminuer leurs ventes de plomb destiné aux composteurs manuels. Mais dès les premières décennies du 20e siècle la situation s’améliora. Et ce grâce au concours des D.B. Updike, Frederick W. Goudy, Bruce Rogers et d’Henri Lewis Bullen. Le succès fut au rendez-vous et les machines Monotype sortirent peu à peu de l’anonymat pour connaître une expansion florissante. Restait cependant l’attitude timide de la compagnie pour le choix des caractères proposés à leur catalogue.

Toujours l’éternel Clarendon flanqué de quelques Old Style, Modern Style et Grotesques (linéales). Puis l’on vit peu à peu les premiers signes d’un revirement, d’une véritable renaissance. Timides au début. Certes mais les ingénieurs de la compagnie étaient de plus en plus ouverts aux propositions, aux projets d’éditeurs pour la mise au point de nouvelles gravures. Et lorsque J.M. Dent offra l’opportunité au directeur de la Corporation, H.M. Duncan, celui-ci en homme d’affaires autant avisé qu’homme d’action décida presque immédiatement de mettre en fabrication un nouveau dessin qui allait rompre avec les sempiternels pseudo dessins authentiques de W.Morris. Les graveurs se mirent en quatre pour réaliser une Véronèse issue du plus pur dessin d’un caractère original du 15e siècle. Il allait servir pour la production des œuvres publiées par «Everyman’s Library» de J.M. Dent. Ce caractère marqua très exactement la transition dans la conception des caractères propres aux imprimeries-éditeurs à celle des dessins destinés au grand public et donc bien sûr aux imprimeries de labeur.

Et c’est bien la gravure de l’Imprint en 1913, une typographie spécialement dessinée pour la machine Monotype qui marqua dès lors l’événement majeure de cette transformation, chef d’œuvre de dextérité disait de lui Beatrice Warde qui rajoutait : qu’enfin il était possible d’envisager une production typographique qui allait réveiller la créativité et l’habileté des artisans de la belle typographie.

La série 618 du Neo-Clarendon de la Monotype Corp. Ltd. Le Clarendon est un compromis très agréable entre les caractères old style et surtout modern style comme la didot et les égyptiennes terriblement grasses et manquant de nuances. Ce caractère fut décliné également en Light et Regular lui conférant un véritable statut de caractère de labeur alors que les égyptiennes sont restées réservées à la composition des titres.

L’Imprint, portait le nom de la publication à laquelle elle était destinée, dirigée par Gerard Meynell de la Westminster Press (ici Press veut dire imprimerie), l’un des pionniers de la renaissance de l’imprimerie avant la deuxième guerre mondiale. Celui-ci avec un groupe qui comprenait J.H. Mason fonda l’Imprint avec pour objectif de promouvoir la qualité de l’impression commerciale. Sorte de Johnatan Seybold avant l’heure. Et pour marquer ce moment quasi historique il lui (leur) semblait tout indiqué de faire concevoir une typographie adaptée à la circonstance. D’autant que, puisque la modernité était au cœur de leur préoccupation, il allait de soi de confier à un atelier équipé en machines Monotype le soin d’en composer les papiers. Et c’était parti. Cependant, le designer Mason n’aimait pas l’idée de concevoir une «modern face», un caractère post médiéval, lui préférant un Caslon. Meynell consulta Duncan qui lui rétorqua qu’un tel caractère dessiné selon les exigences de Mason, gravé en c.18 était techniquement impossible. Discussions après discussions, Mason dut se résoudre à dessiner une nouvelle typo basé sur le modèle du Caslon mais un œil bas de casse plus large et une italique qui s’harmoniserait étroitement avec le romain. Cet Imprint fut généralement très bien accueilli par le monde du labeur désireuse comme on l’a vu précédemment de rompre avec les traditions qui ont conduit l’imprimerie privée à une impasse.

Toujours en 1913, la Compagnie Monotype saisit l’occasion de revisiter une typographie presque oubliée, le Plantin. Les hommes de Duncan en avaient assez de travailler sur des polices aux noms presque tragiques ou inconnus. Il leur fallait enfoncer le clou en faisant revivre un vieux caractère presque oublié. Leur choix se porta sur une version du Plantin dont le poinçon se trouvait à Anvers. En 1910 P.M. Shanks & Company redessinèrent une version du Plantin Old Style qui malgré tous ses mérites et notamment une italique superbement équilibrée, semblait plus proche des Caslon que du caractère original qui était exposé à Anvers. Mais le succès relatif de ce dessin, gravé, indiquèrent à Duncan qu’il était temps alors pour la Monotype de créer une série vraiment nouvelle basée sur l’original qui se trouvait au Moretus Museum à Anvers. Appelée Plantin série 110, cette nouvelle typographie connut un succès mondial, et elle est encore aujourd’hui utilisée pour de nombreux ouvrages.

L’ENFANCE DE STANLEY MORISON

Ce n’est certes pas une injure que de rapporter les conditions modestes qui virent naître le jeune Stanley. Son père, obscur coursier, représentant de la City ne pouvait se passer de laisser sa mère aller travailler chez un marchand de quatre saisons, grossiste à Camden Town, ce qui fera dire plus tard à S.Morison qu’il n’a jamais autant mangé de fruits frais qu’à cette époque de sa vie. Ce n’est rien de dire que lorsqu’un père est défaillant dans l’éducation d’un enfant, c’est bien souvent la mère qui prend le relais. Ce fut le cas et Morison dut à sa mère de se voir pousser à lire, à se cultiver, à étudier. Il partit tôt en pension où il reçut une éducation assez primitive. C’était ce genre de pension à la Dickension Charitable Institution qui furent mis en place dans les années 1870 par l’Education Act que fréquentait les orphelins de la couronne.

Puis ce fut une «seconderay school» dirigée par un syndicat corporatif de la City qui pourrait aujourd’hui être situé comme une «grammar school». On se paya ce luxe grâce aux connections dont disposait le père de Morison qui obtint des tarifs privilégiés dans cette école. Stanley y resta jusqu’à l’âge de 16 ans et put non seulement s’y adonner à une passion de la philatélie mais aussi pour les chemins de fer, le cricket et surtout pour la lecture. Rien dans l’environnement de l’adolescent ne pouvait présager de l’intérêt qu’il allait porter à la lettre et à l’imprimerie. Malgré la présence d’une communauté de peintres qui s’y installait pour des raisons économiques, le quartier où il vivait à Camden Town était peu fréquenté par les imprimeurs et professionnels de la lettre qui lui préférait l’oasis de Bloomsbury. Il n’eut pas la chance de son compagnon Francis Meynell qui lorsqu’il étudiait voyait ses parents devant leur table à corriger des épreuves d’impression.

Il est possible parfois de faire l’impasse des influences éducatives et religieuses dans la vie d’un homme mais ce n’est pas le cas de Stanley dont la vie se transforma progressivement par l’intérêt croissant qu’il portait à la religion allant jusqu’à se convertir au catholicisme en 1909, c’était donc peut-être le premier signe de cette prédisposition qu’il allait développer pour les livres, les textes et sans doute pour leur mise en forme.

La maman de Morison était une fervente adepte des doctrines de Thomas Paine et durant quelques temps Stanley la suivit dans ses pas. Paine était un déiste, mais il y avait un lien étroit entre déisme et rationalisme, de ce fait le jeune et futur typographe commença à lire Bradlaugh, Aldous Huxley, Spencer et l’allemand Ernst Haeckel, il s’éloigna progressivement du déisme pour d’abord l’agnosticisme puis le catholicisme, mais il continua jusqu’à la fin de sa vie à adhérer aux solides idées humanistes de Paine qui firent de lui un véritable penseur d’une gauche démocrate et sociale. Il dénonça tant que se peut les iniquités du système libéral bien que vers la deuxième moitié de sa carrière il pouvait enfin profiter des mannes de ce capitalisme privé qu’il abhorrait tant.

Est-ce sa rencontre avec un Jésuite étranger qui lui enseigna progressivement les rudiments théologiques, toujours est-il que Morison fréquenta la Jesuits’s Farm Street et aussi Adrian Fortescue, avec qui il paracheva sa conversion au catholiscime.

En 1905 il fut employé pour la première fois par un cabinet de clercs à la British & Foreign Bible Society. Il y travaillait dur et pour ses employeurs mais surtout pour lui-même, découvrant l’écriture et sa complexité dialectique. C’est bien plus tard, quatre ans s’étaient écoulés, lorsqu’il avoua sa conversion catholique, que les membres protestants de la Society, pour satisfaire le dogme, l’éloignèrent en le faisant recruter dans une banque de leur réseau à la City. Toujours insatisfait de son sort, il continuait de dévorer les livres, lisant toutes ses nuits jusqu’à l’épuisement. Il est peu probable là encore, que son goût pour la typographie ait pu se développer dans ce contexte, On connaît le rationalisme et le conservatisme qui caractérisait la British & Foreign Bible Society. Leur production ne dépassait guère la publication d’œuvres relatives aux musiques liturgiques chrétiennes (plain-chant) et l’on était encore et encore à utiliser le Caslon old Style de la Chiswick Press pour imprimer des œuvres grégoriens devant concurrencer les missels de Plantin d’Anvers.

LE «SUPPLÉMENT IMPRIMERIE» DU TIMES

C’est très exactement la journée du 12 septembre 1912 qui marqua le tournant dans la carrière de Morison. Il rentrait de la City et acheta en passant à la station de King’s Cross un exemplaire du Times qui y consacrait un supplément au monde de l’imprimerie. Il découvrit alors la modernité, et l’extraordinaire production dont le journal se faisait écho. C’est ce jour qu’il décida sans aucun doute possible de se consacrer à l’étude de la typographie et du type design. Ce supplément du Times, très supérieur à celui édité par la suite en 1929, mais qui n’en joua pas moins un rôle tout aussi prépondérant, initia le jeune Morison à l’histoire du caractère d’imprimerie et par voie de conséquence à tous ses aspects commerciaux collatéraux.

Un passage surtout retint son attention, en référence à l’univers clos de William Morris : «besoin de nouveaux caractères, adaptés à chaque usage, à chaque publication afin d’en faciliter la lecture et l’identité.» L’article y stigmatisait le besoin vital de nouveautés de toutes sortes pour exprimer la variété de la pensée humaine.

Un billet sur la Calligraphie et l’imprimerie soulignait également la nécessité de créer de nombreuses variétés de polices pour satisfaire les besoins de tous les imprimeurs de labeur, ou privés, mais surtout la nécessité de recourir aux tracés originels de la calligraphie pour la construction des nouveaux alphabets. Morison ne pouvait qu’adhérer à ce point de vue, lui qui était déjà très sensibilisé à cet art divin de l’écriture manuscrite. C’est donc la pratique de la Calligraphie qui donnera la virtuosité et l’élégance au concepteur de caractères. Ce sont les caractères de base que l’on composait à la casse, qui serviront de modèles pour les futurs matrices et moules des machines mécanisés, et, au passage l’enseignement du bon usage des approches et des marges de composition lui serviront de guide pour la composition mécanique. Ce supplément du Times lui donna l’occasion de découvrir quelques célèbres pages du Kelmscott et Ashendene books qui lui en apprit beaucoup sur les styles typographiques en vigueur dans la presse privée (nb : entendez par presse privée, les imprimeries intégrées à l’activité économique d’un éditeur). Et, son regard fut brusquement attiré par une page publicitaire du supplément. Un futur journal, l’Imprint y sollicitait une souscription pour l’édition de ses premiers numéros. S. Morison acheta le premier exemplaire de l’Imprint paru le 13 janvier 1913, et c’est en en parcourant les colonnes qu’il découvrit cette annonce : «nous recrutons les services d’un jeune homme de bonne éducation avec une première expérience dans l’édition… suivait l’adresse d’Imprint, 11, Henrietta Street, Covent Garden, London… Les trois coups du destin professionnel de Stanley Morison. (la suite est ici).

© design et typo | L’histoire du Times New Roman | l’œuvre de Stanley Morison (1) | tous droits de reproductions réservé