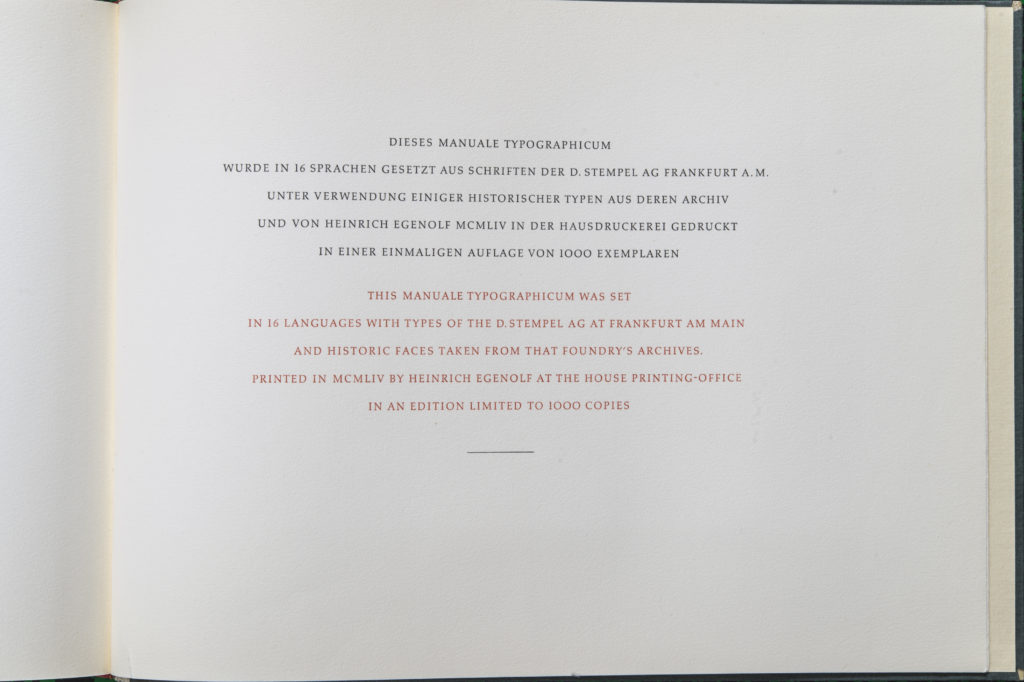

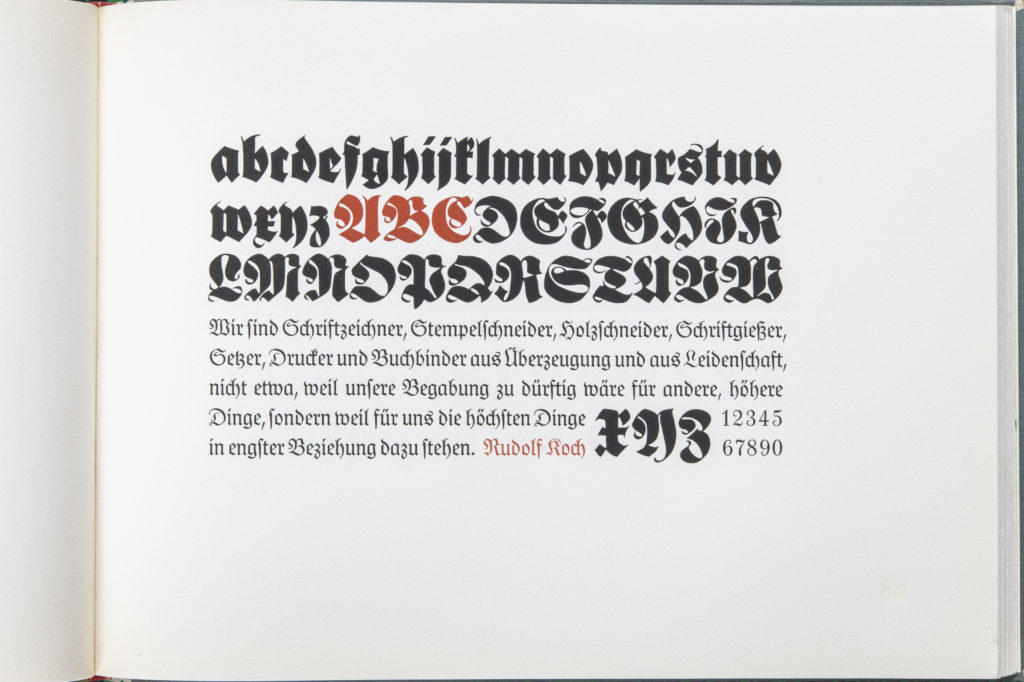

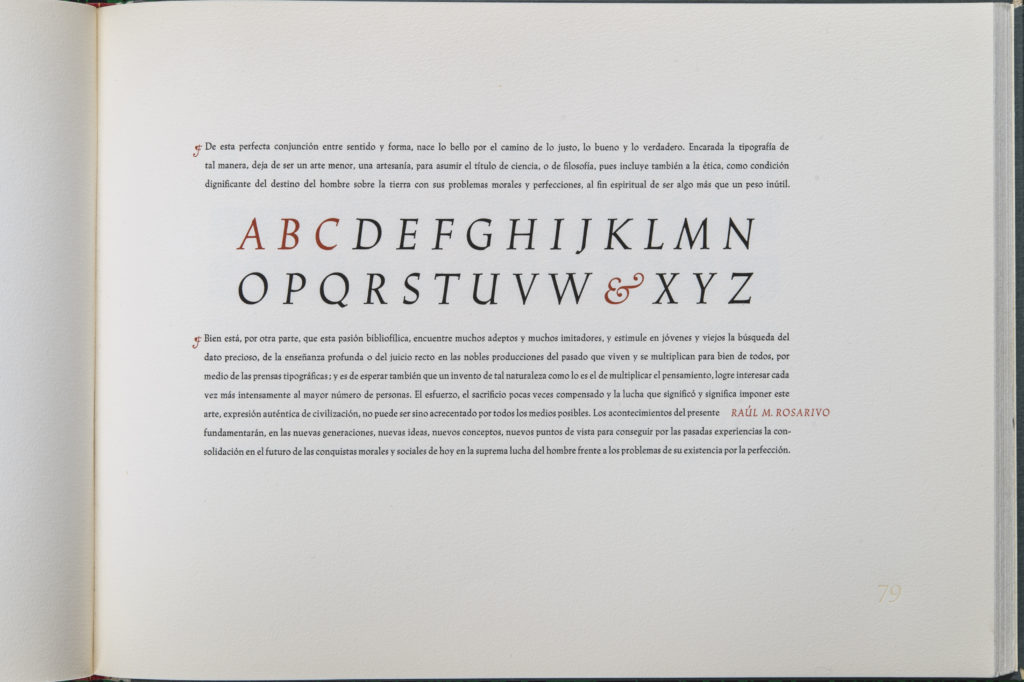

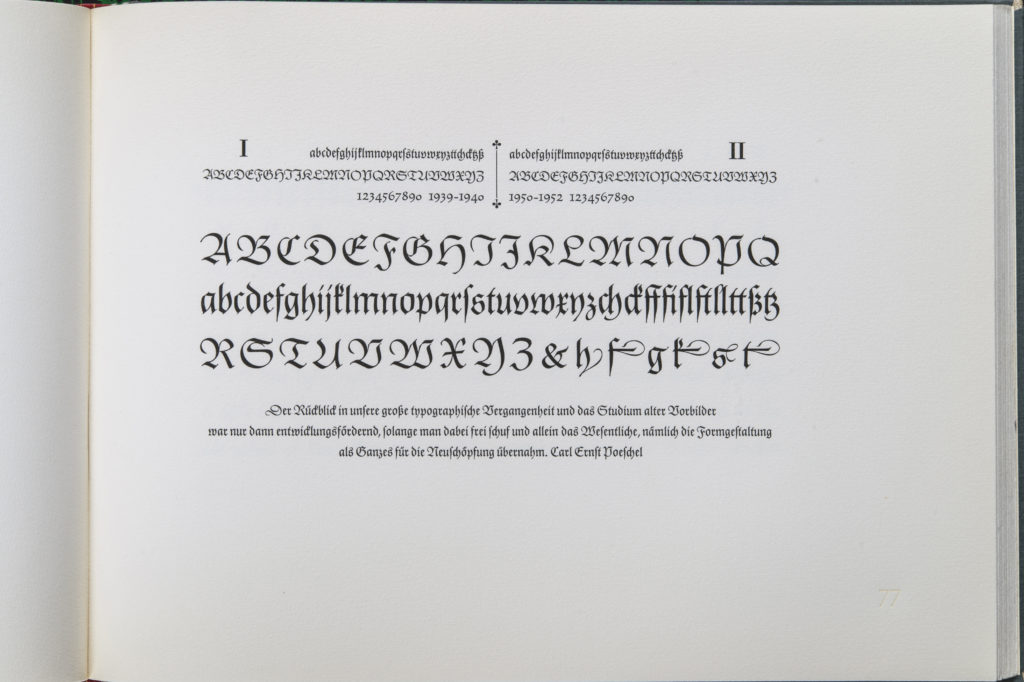

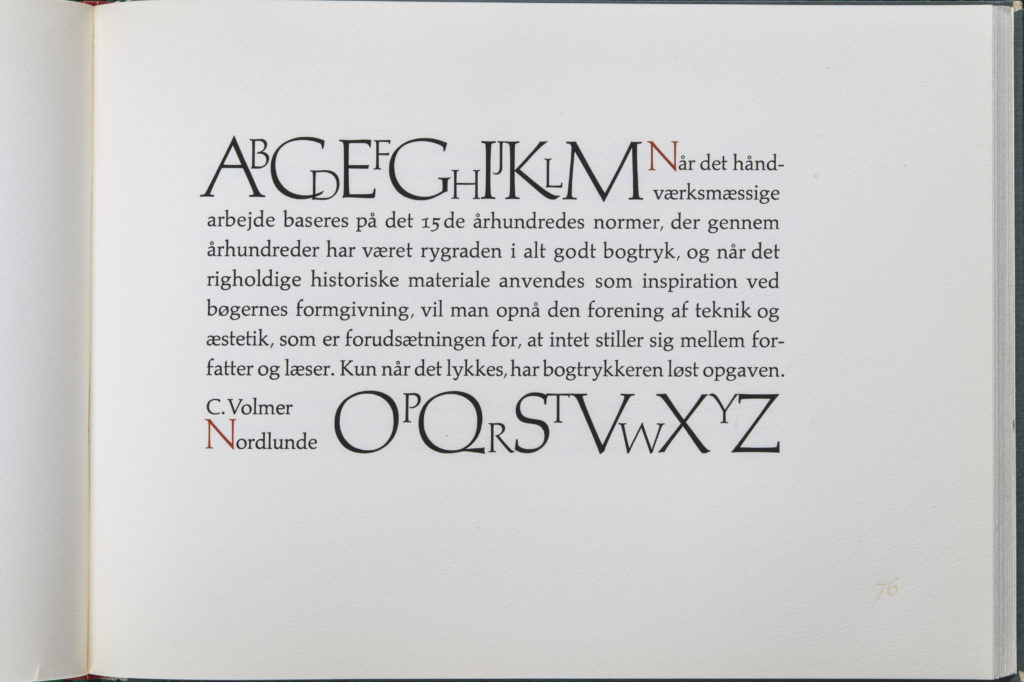

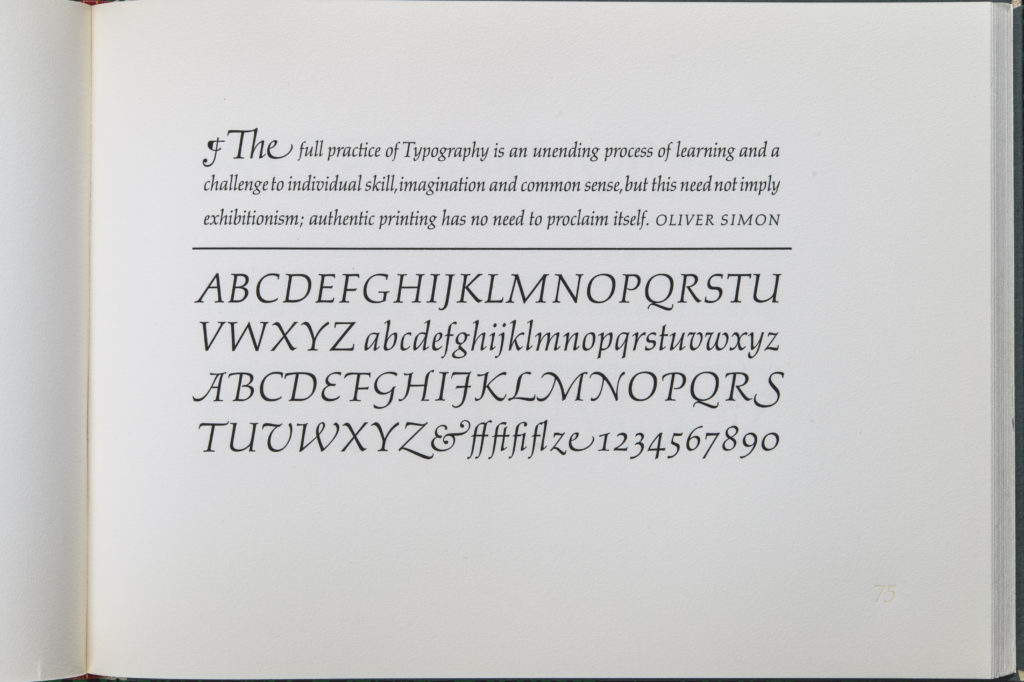

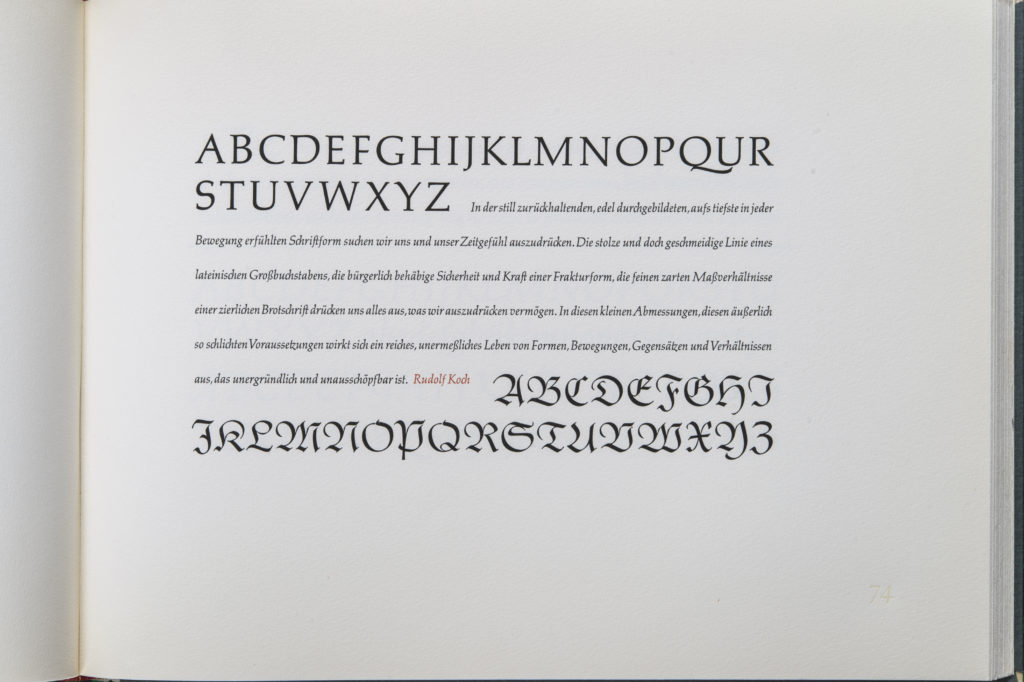

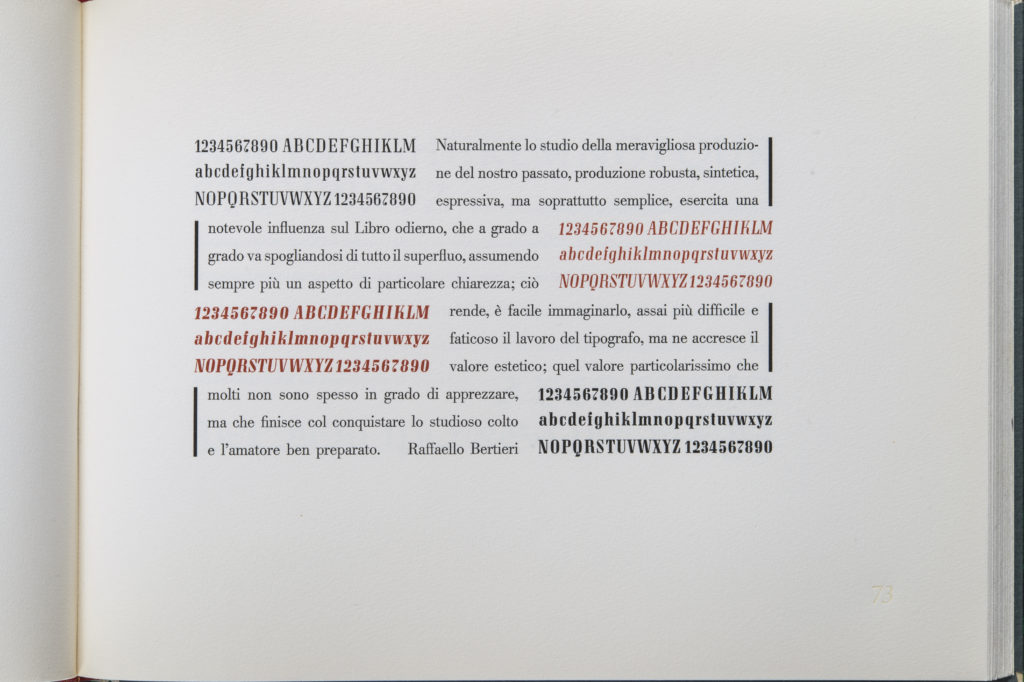

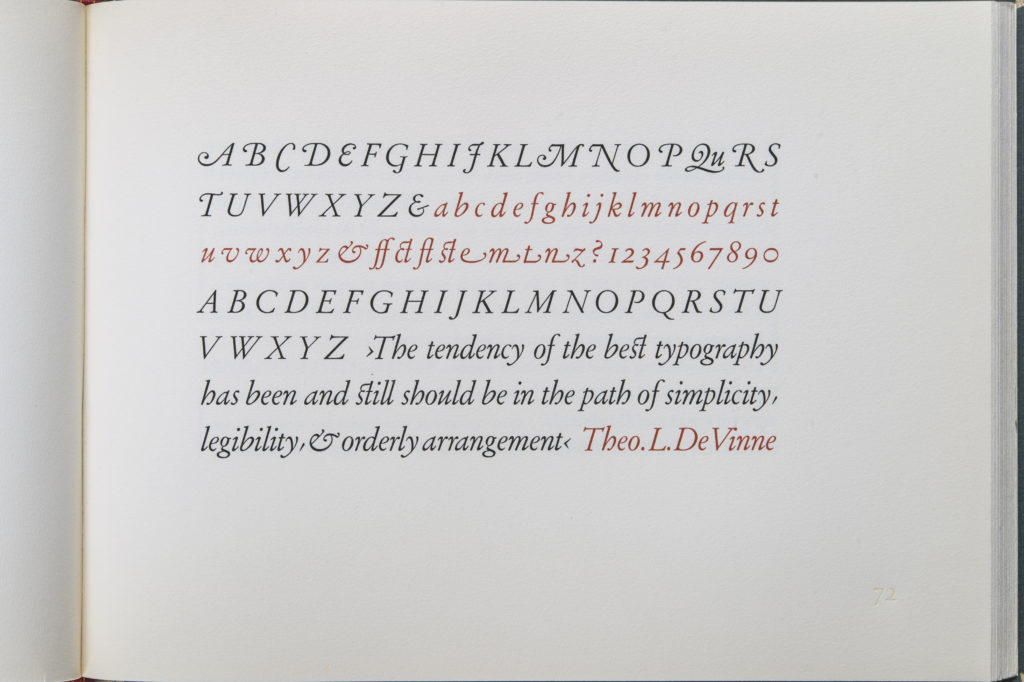

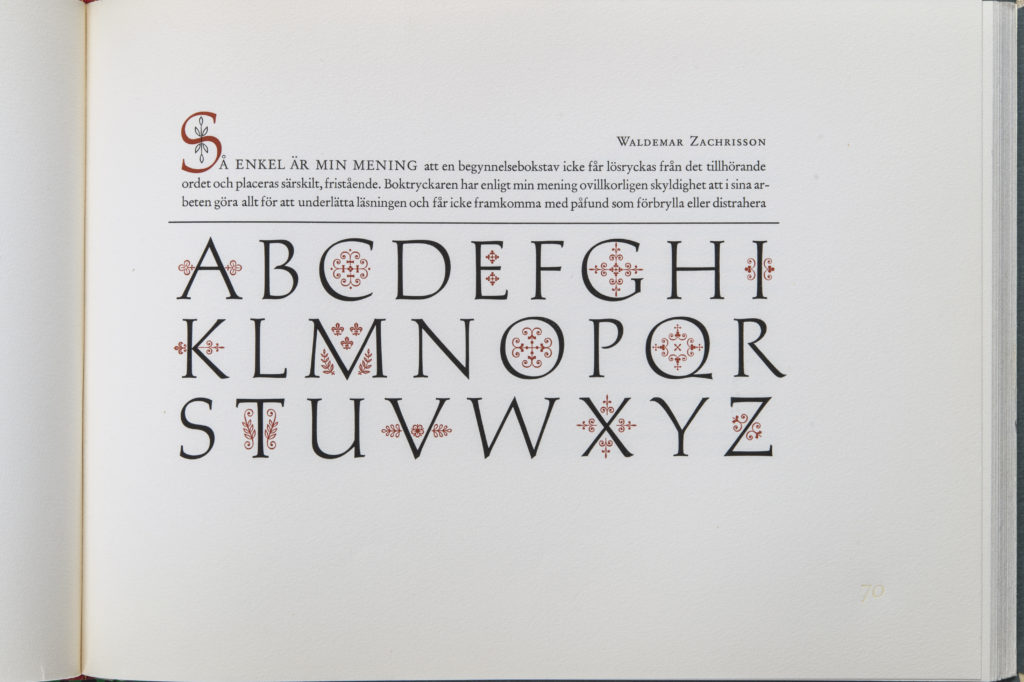

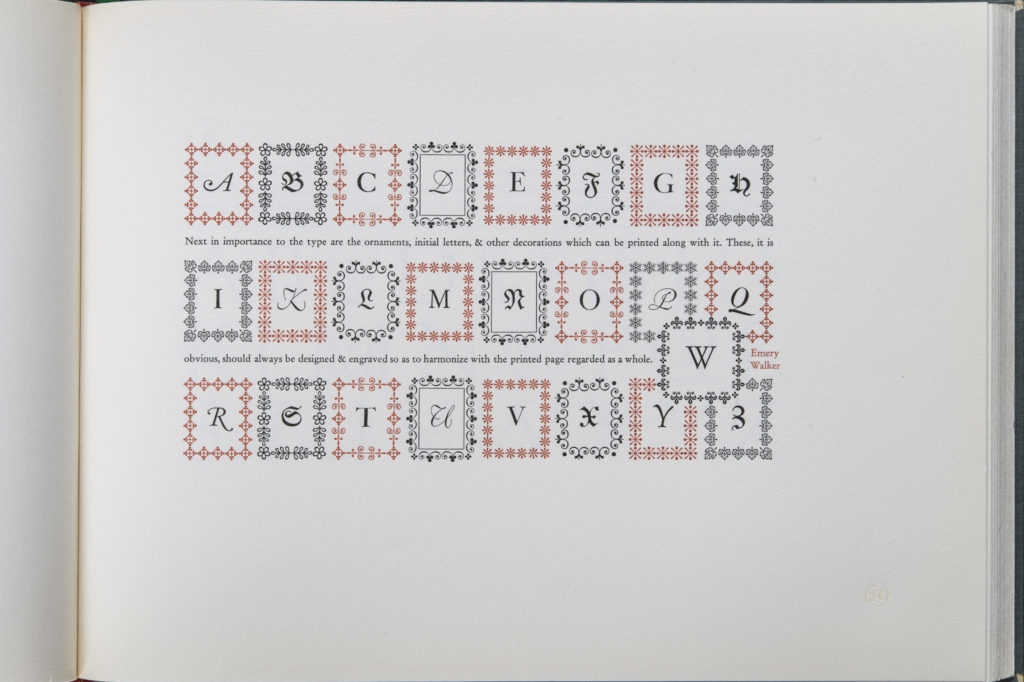

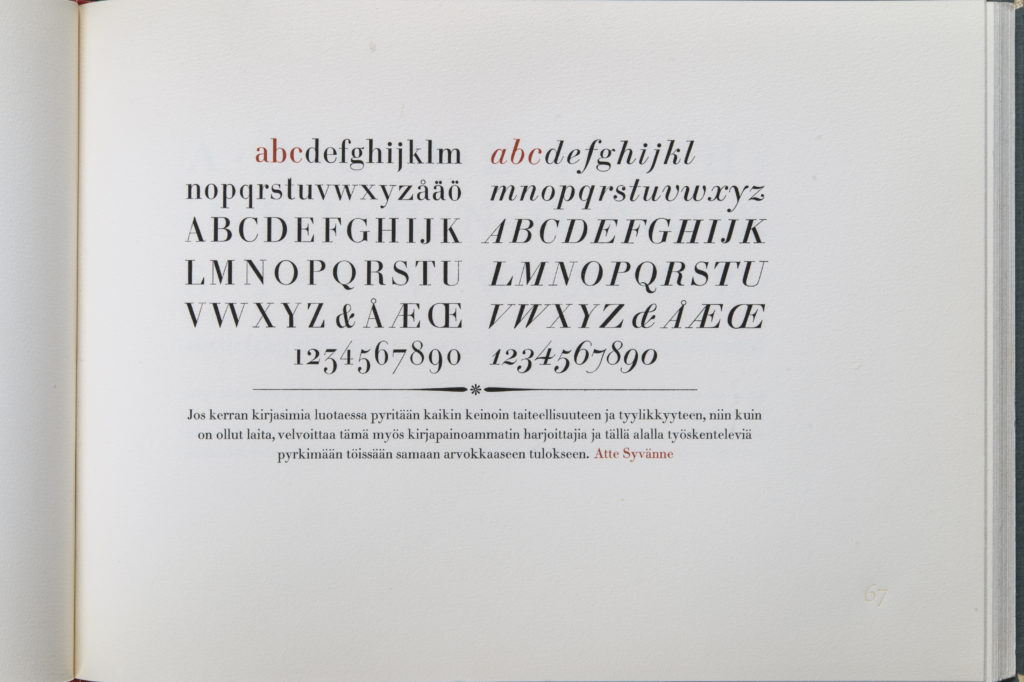

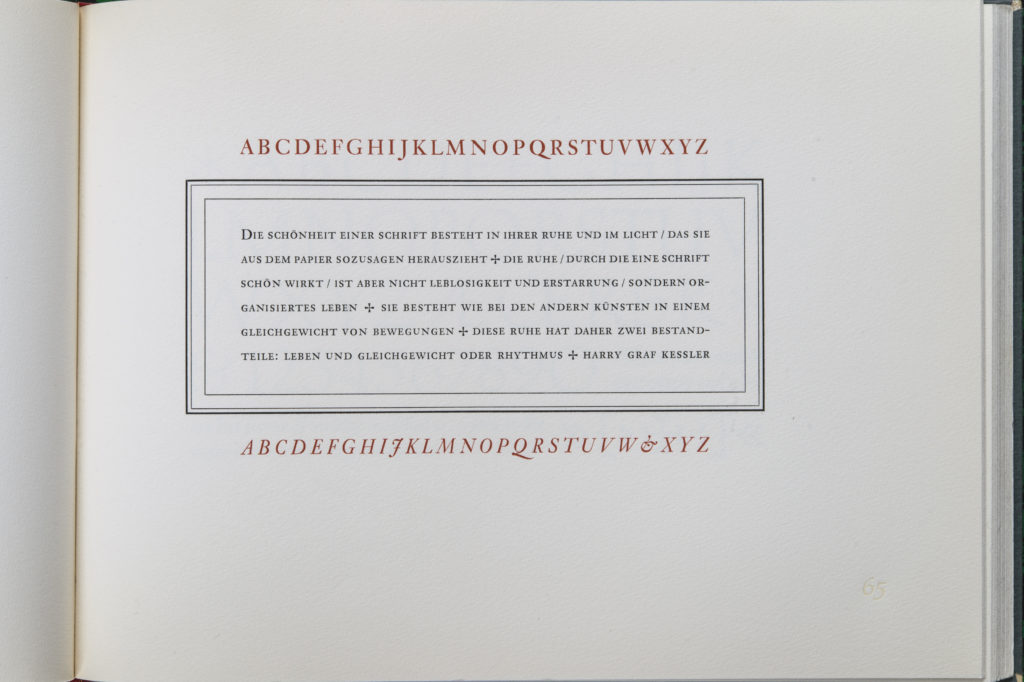

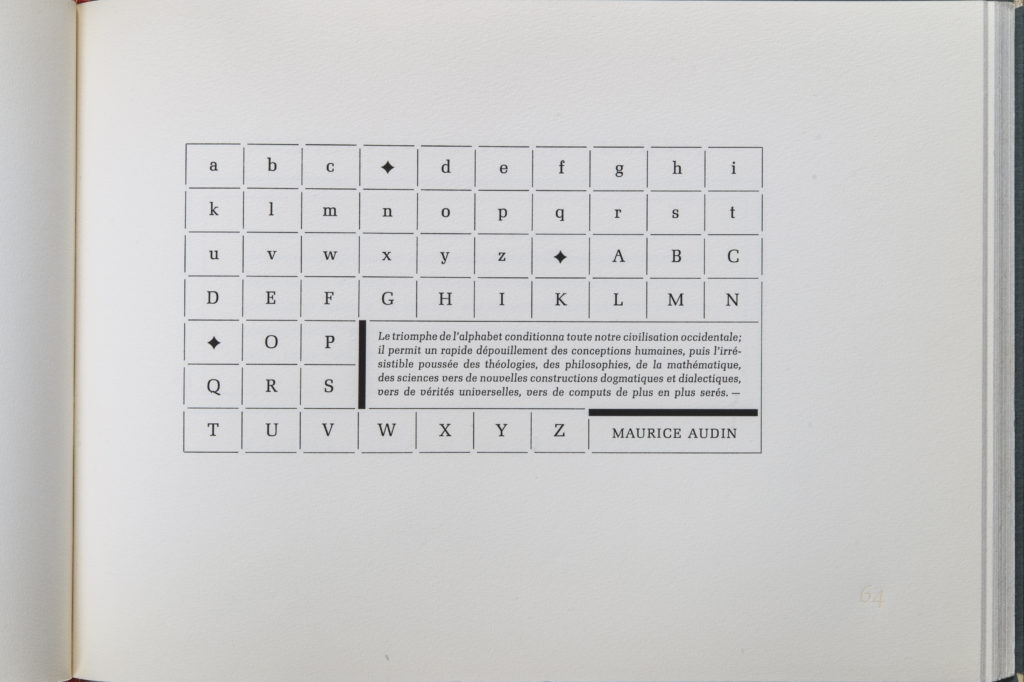

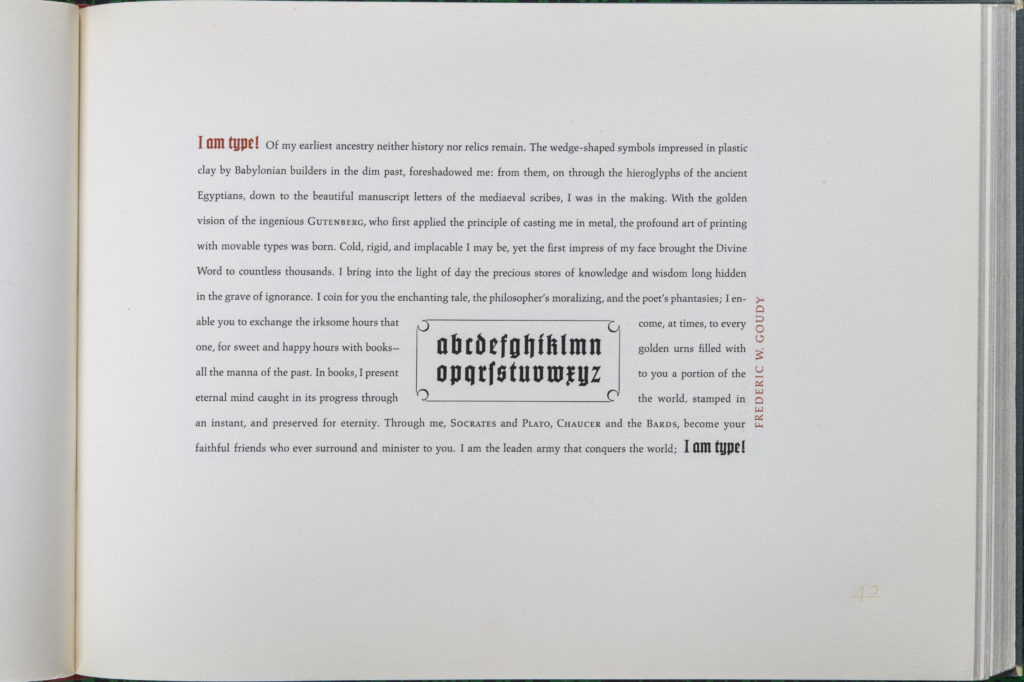

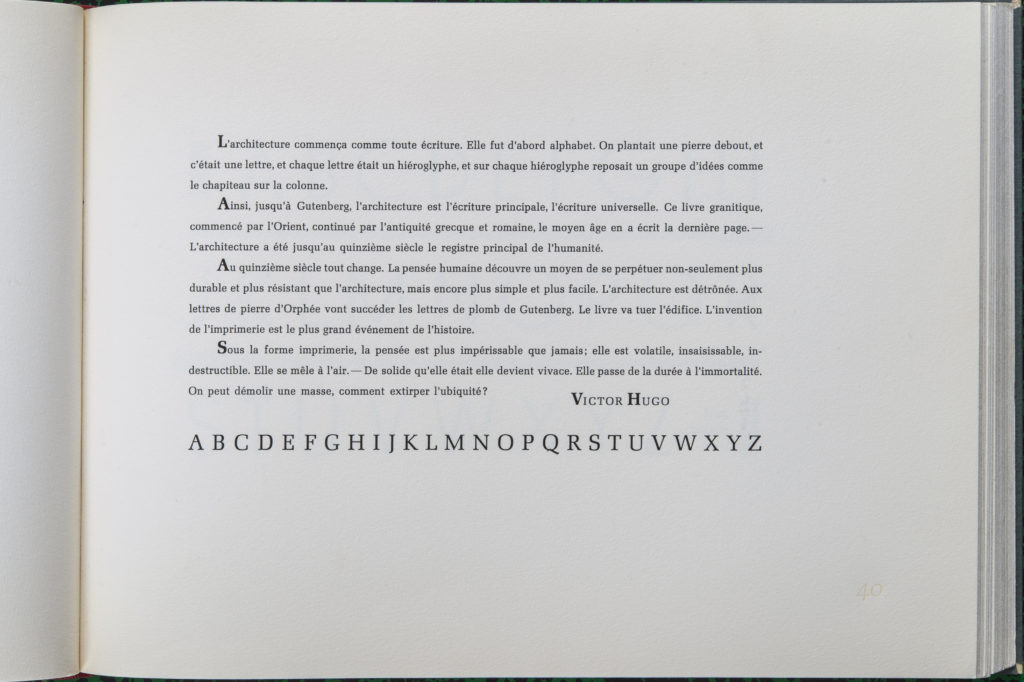

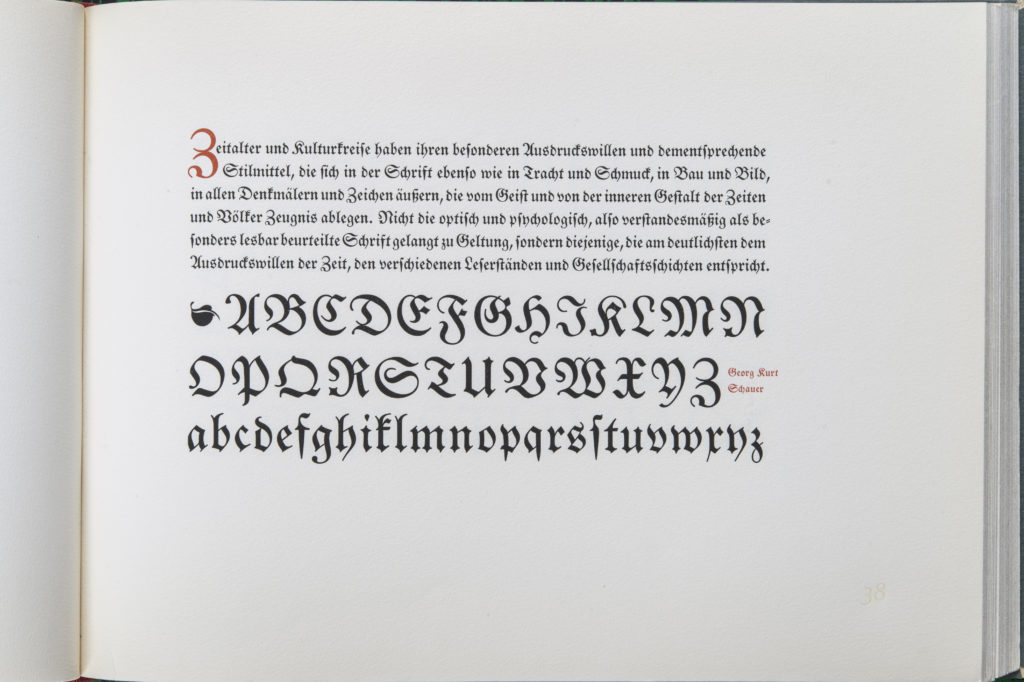

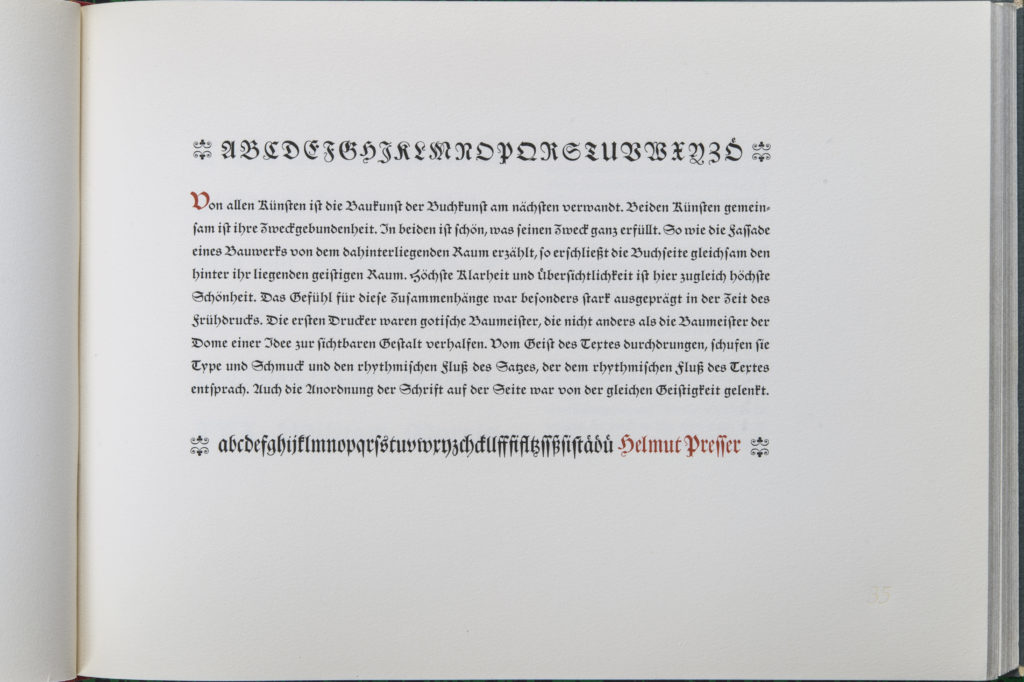

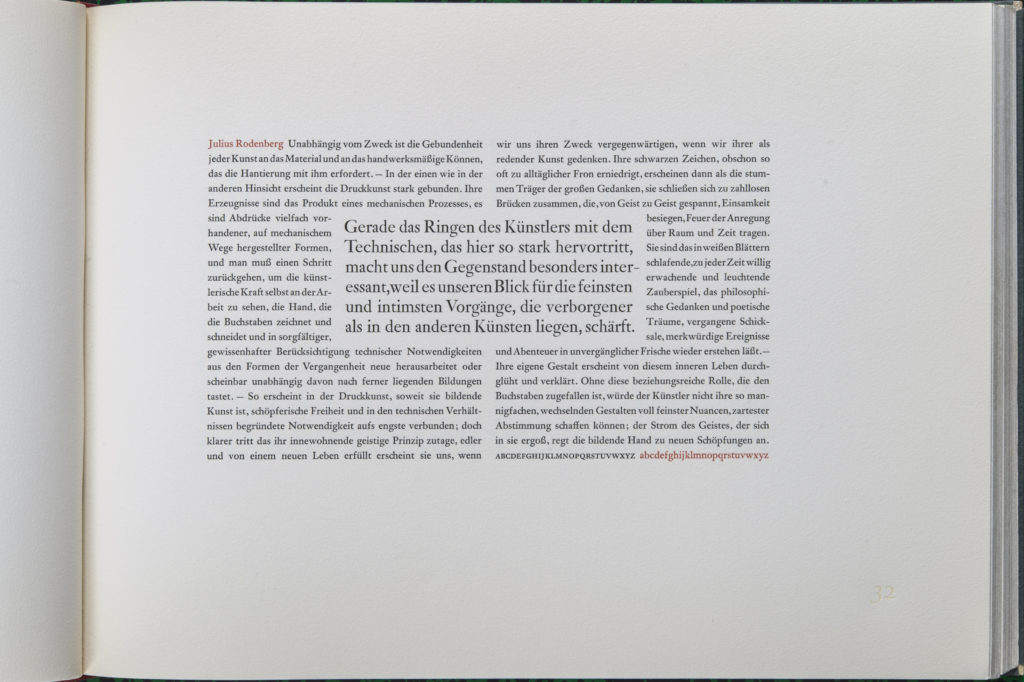

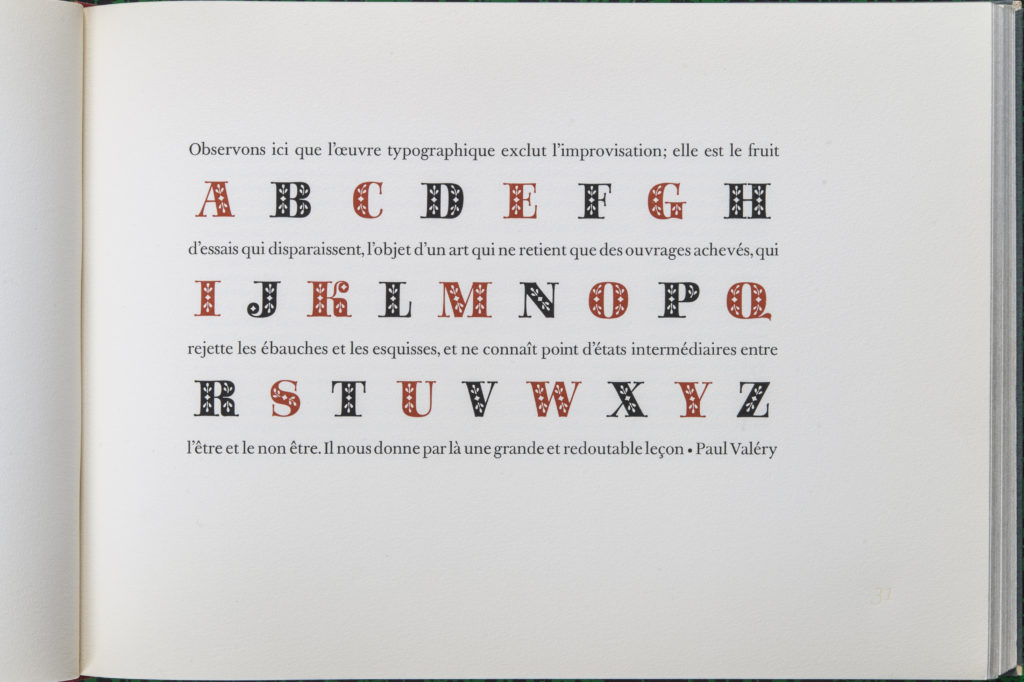

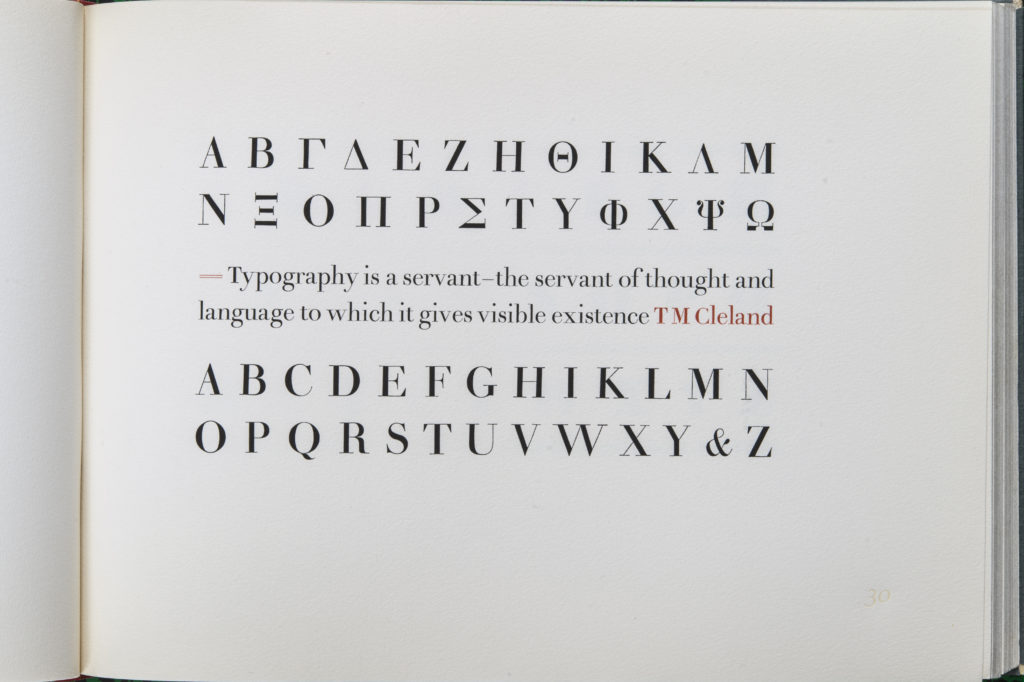

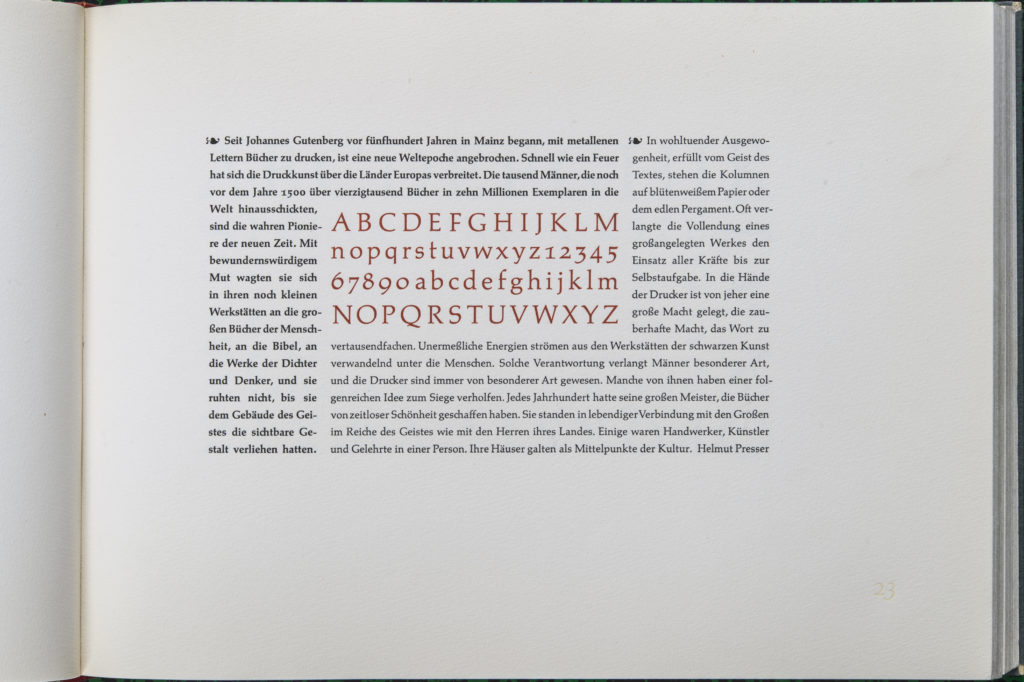

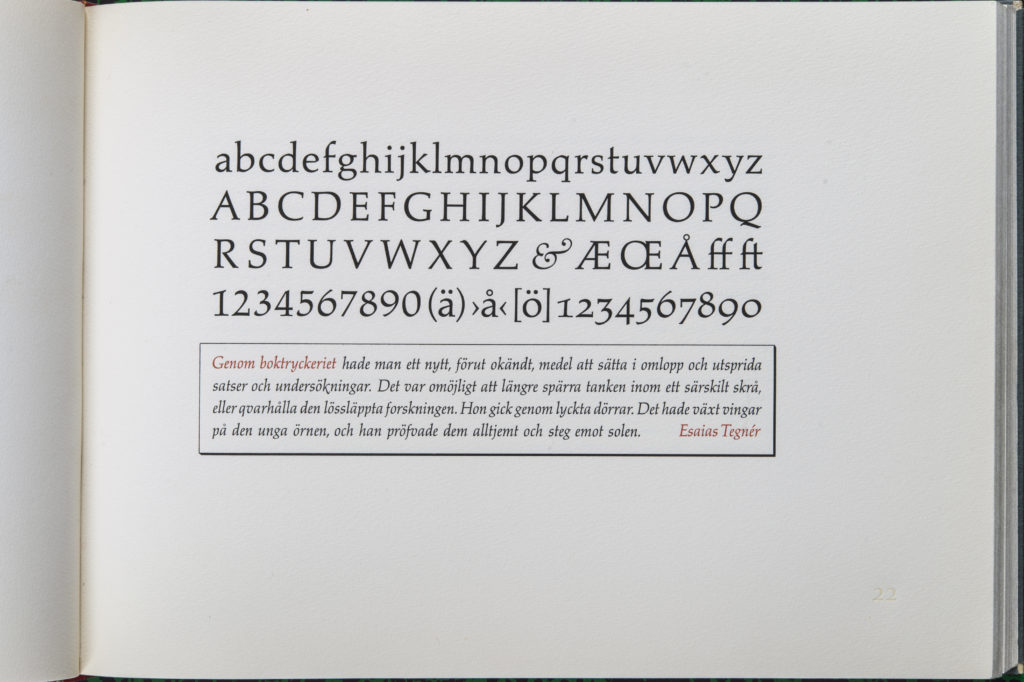

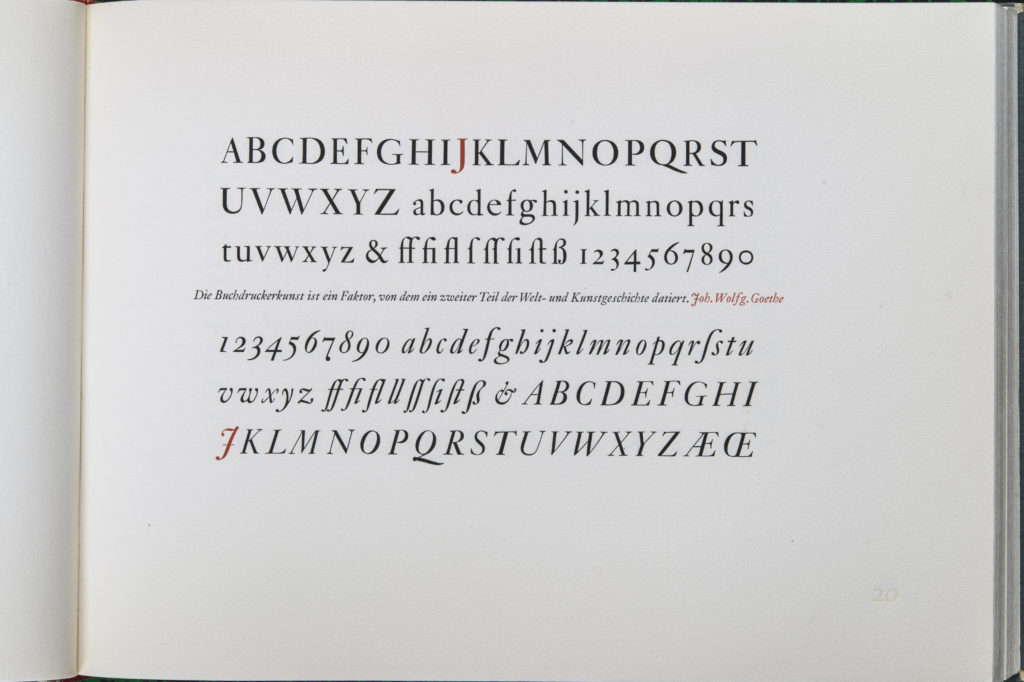

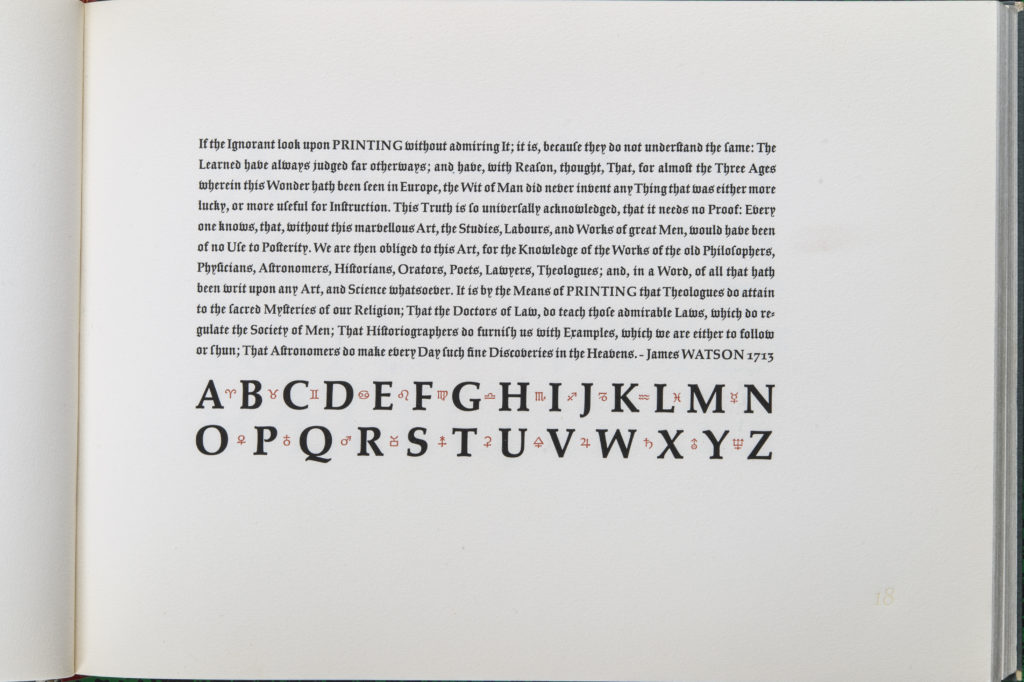

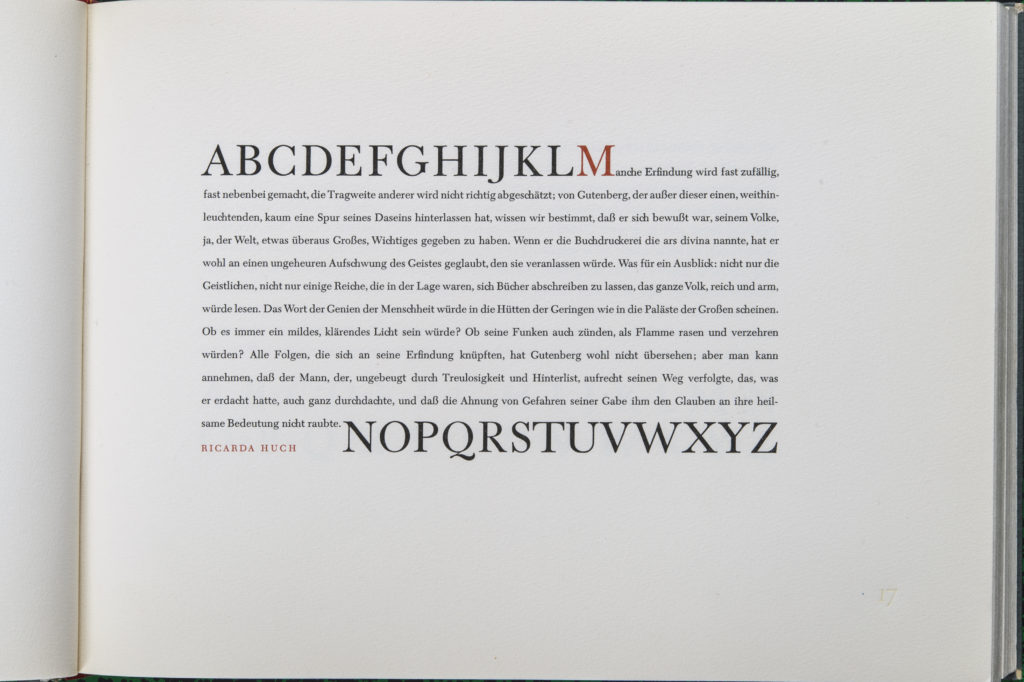

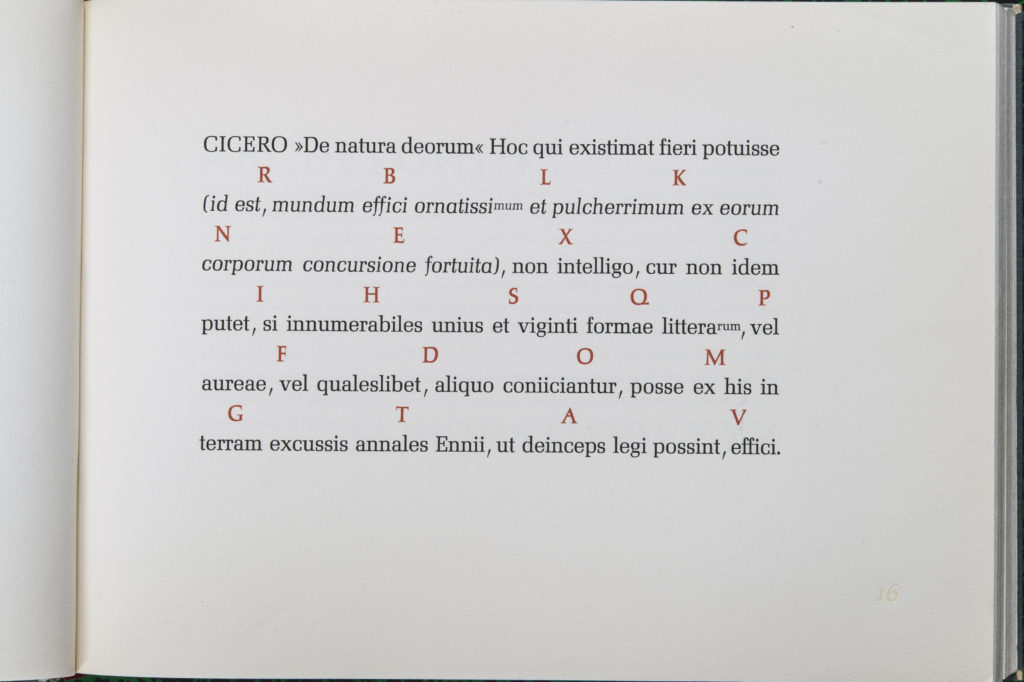

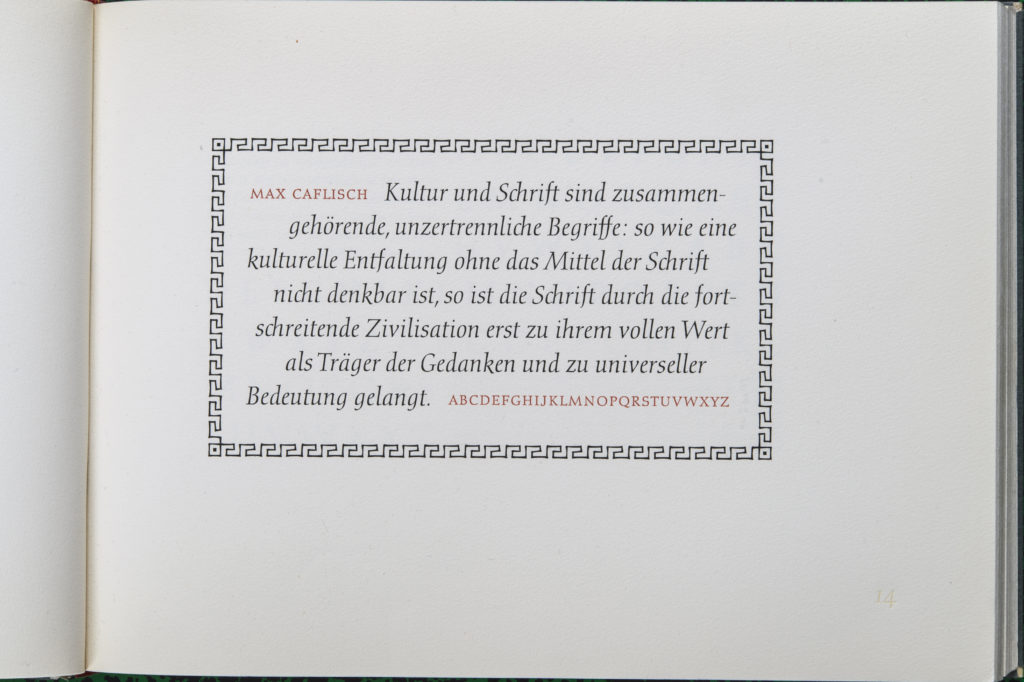

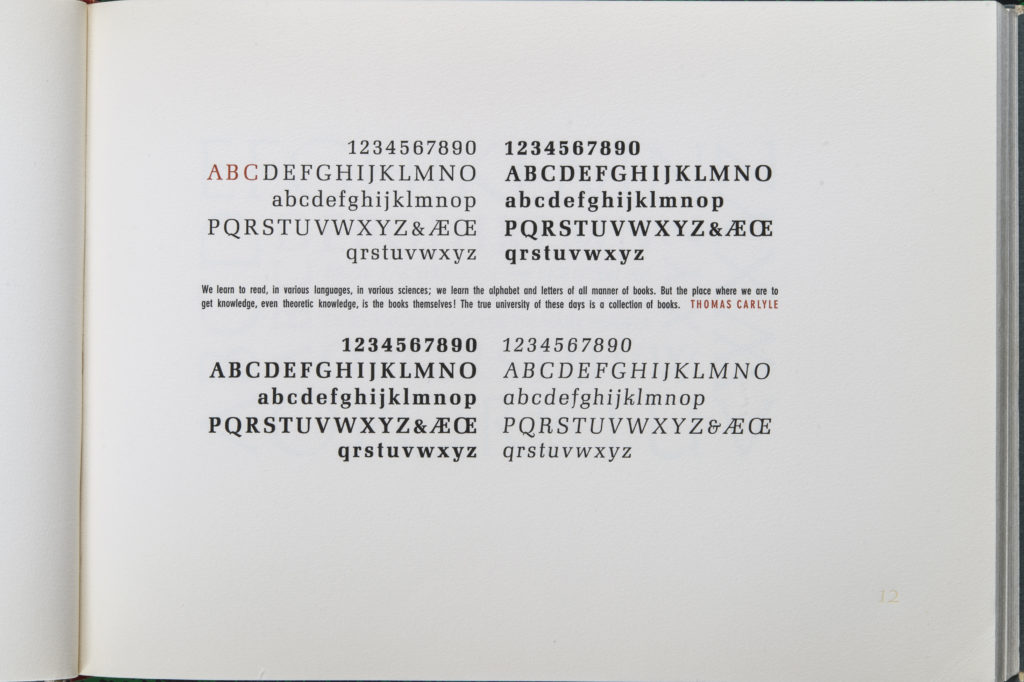

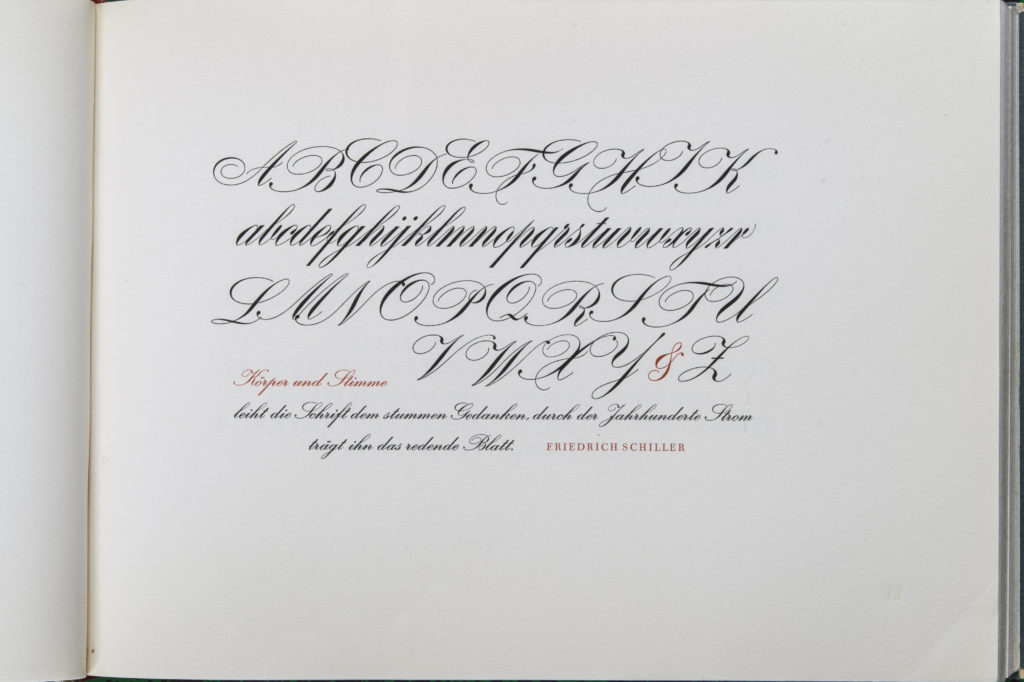

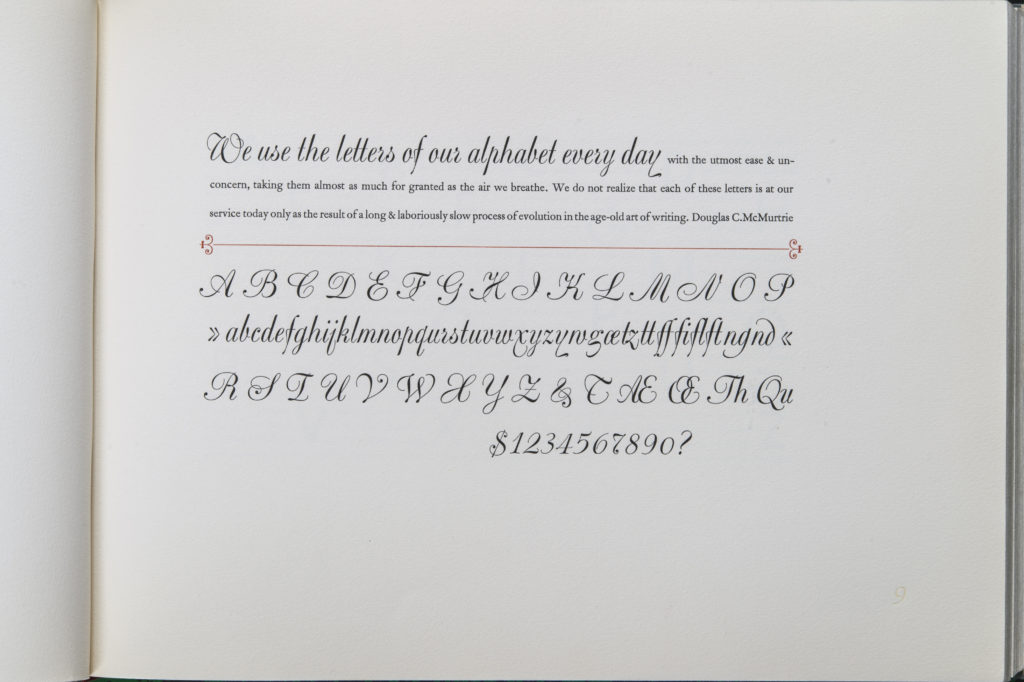

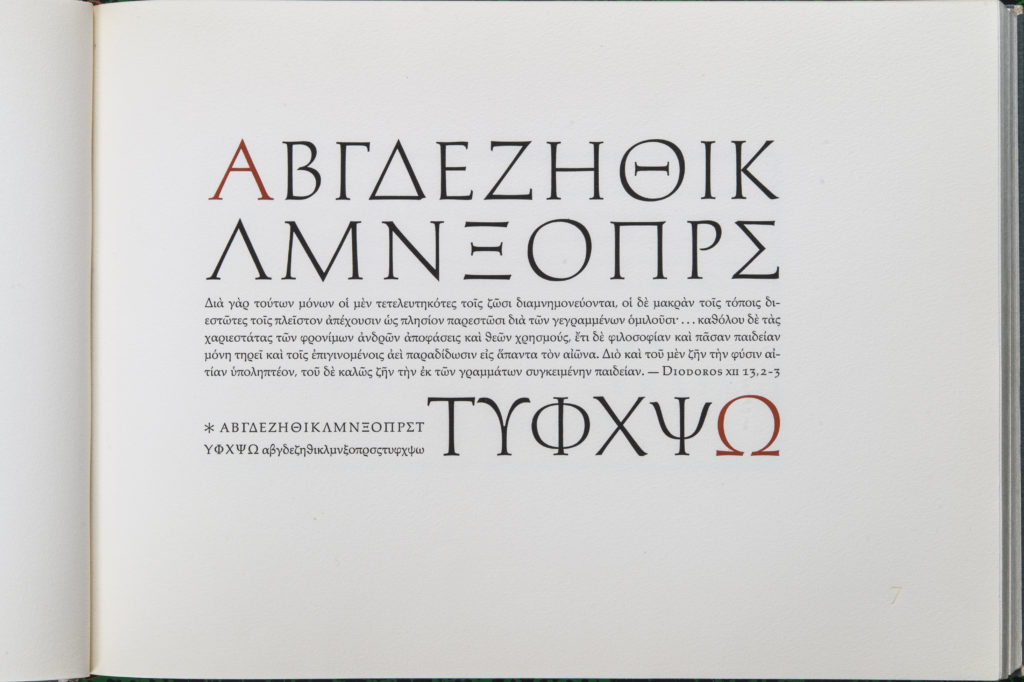

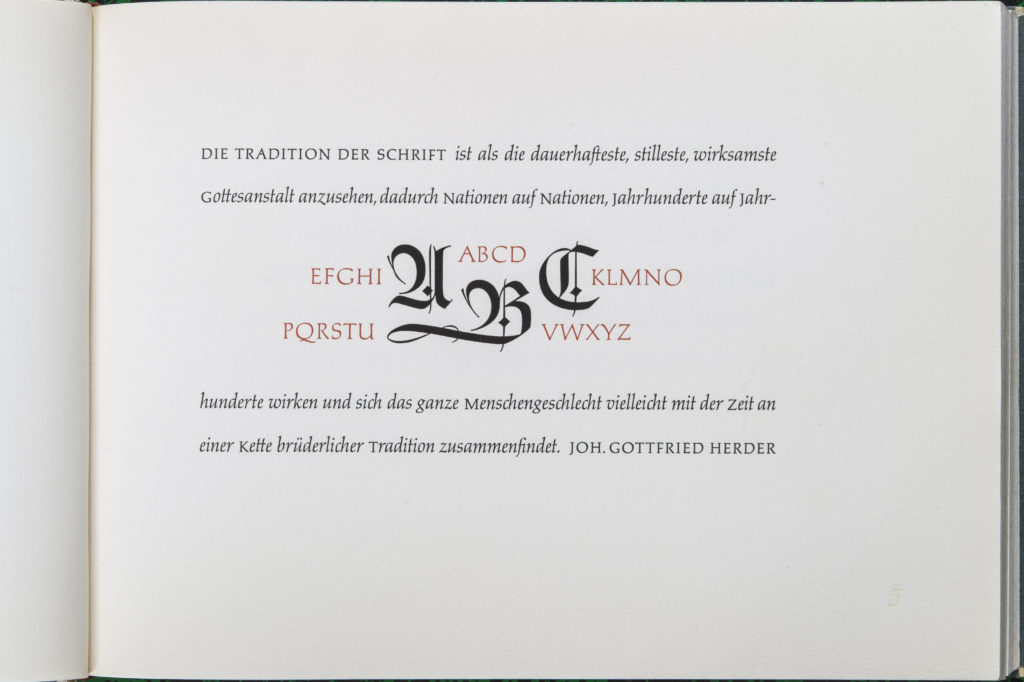

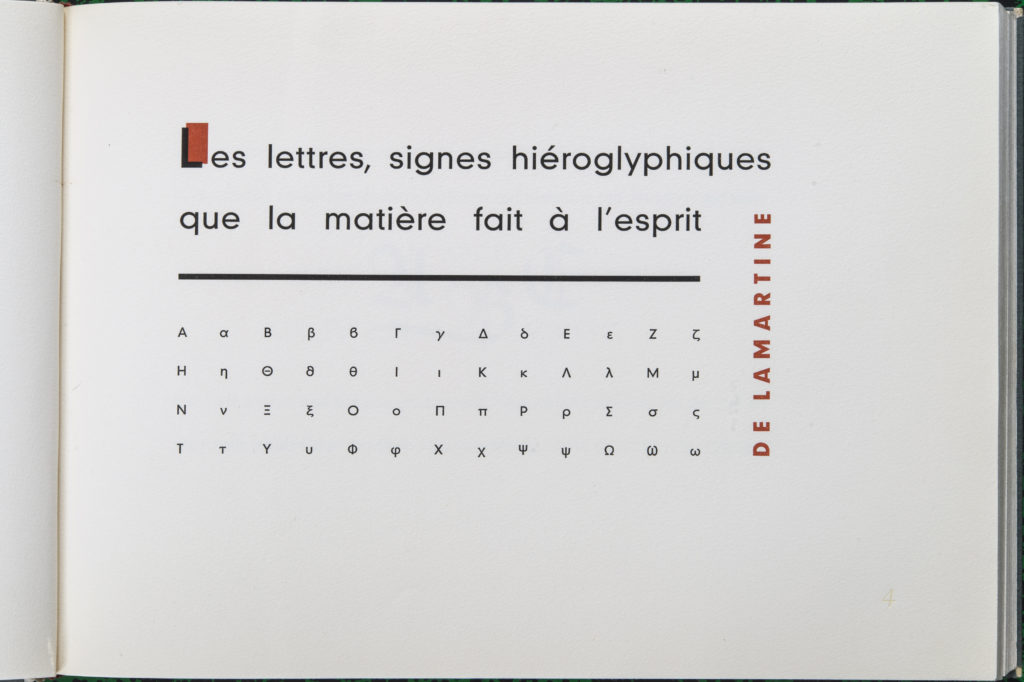

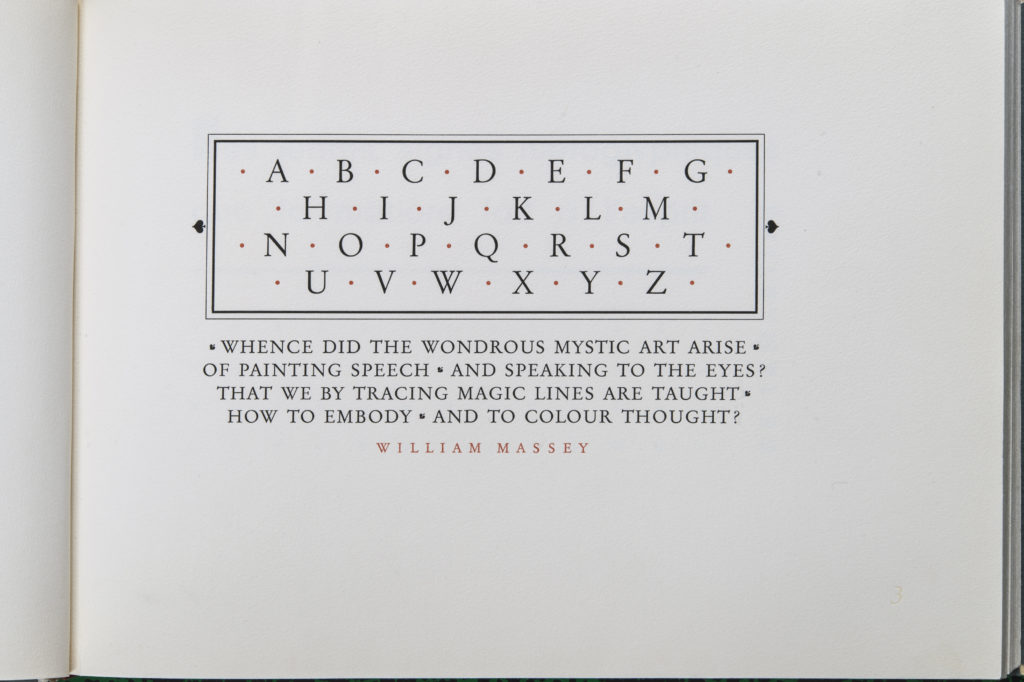

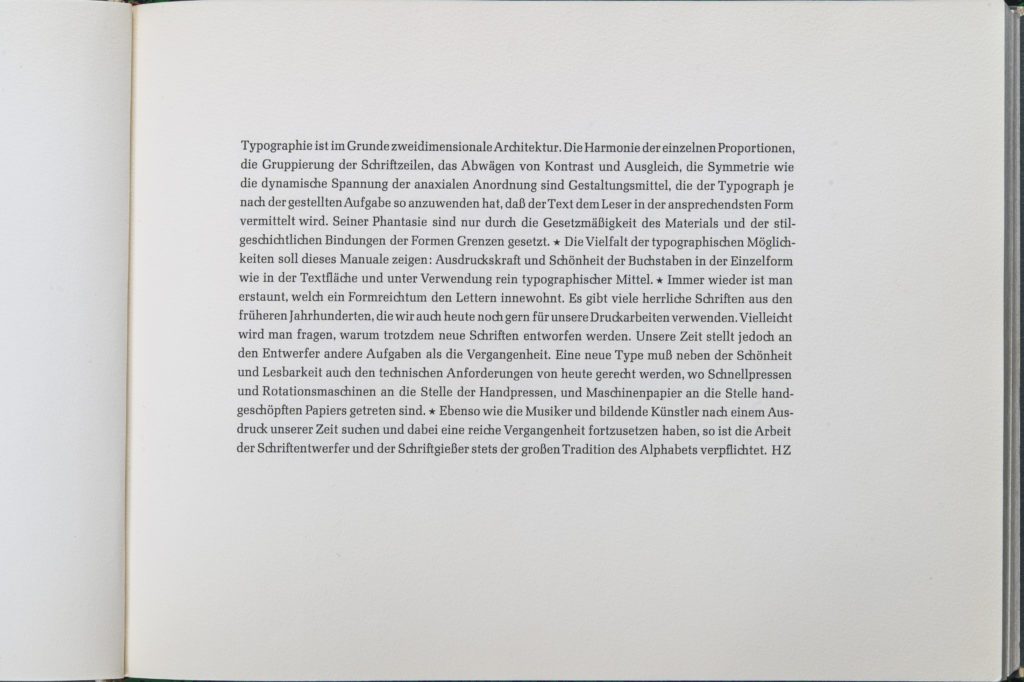

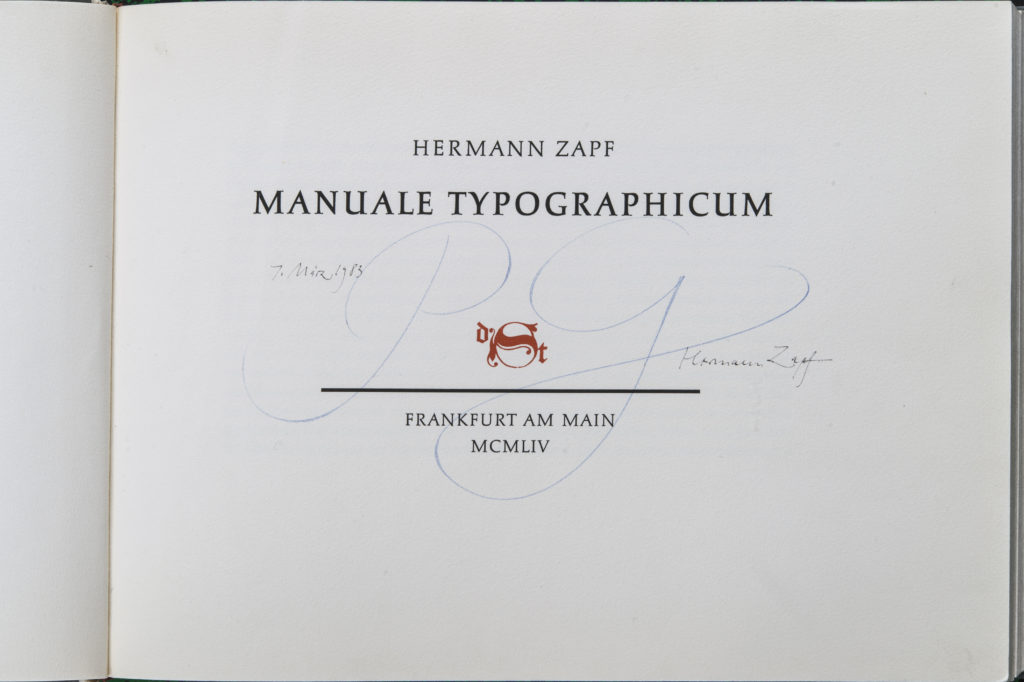

En navigant de ci de là sur le net je suis tombé par hasard sur un texte publié sur le site d’Étapes Graphiques, portail incontournable des professionnels du graphisme et du design. Ce texte, écrit par Neville Brody fut lu lors d’une conférence typographique à New York en 2003. Ce n’est pas de l’actu certes, mais il éclaire finement et en profondeur le désarroi de l’un des graphistes le plus copié dans les années 80 jusqu’au début des nineties. Brody, j’en parlais en analysant le Manuale Typographicum d’Hermann Zapf, et je l’ai également évoqué en vous présentant les graphistes russes des années 20.

Nous reviendrons prochainement sur l’oeuvre de Neville, qui fut le dernier représentant notoire des graphistes dits classiques, dont l’expression typographique était encore en filiation directe avec l’invention des caractères d’imprimerie. Il fut litéralement laminé par la nouvelle expression plasticienne qui apparut avec la propagation du numérique. Et là encore nous y reviendrons en évoquant l’oeuvre de David Carson et de ses nombreux émules. Mais voici le texte de Brody, il est sombre, très sombre. Un cri dans la nuit, plein d’angoisse, une plainte chuchotée devant un micro devant des professionnels attentifs et ébahis de tant d’audace. Il dit tout haut… vos commentaires sont les bienvenus.

New York | mai 2003

«Il n’est guère aisé de parler création de nos jours, en cette période si difficile pour tous, dans un monde si traumatisé. Il est essentiel de toujours replacer les choses dans leur contexte. Quel que soit le genre de design, ce contexte est constitué du monde et de la société qui l’entoure, et, théoriquement, qu’il sert. Dans un monde de plus en plus petit, de moins en moins diversifié, où la culture occidentale se propage partout de manière quasi incontrôlée, il est crucial de regarder au-delà de l’industrie que nous habitons, et de remarquer non seulement cette dernière, mais aussi l’influence, positive ou négative, que nous avons sur elle. Il est également vital de comprendre où et pourquoi notre progression rencontre une violente opposition, et où ce que nous considérons comme un progrès est vécu comme une incursion.

Nous avons tendance à nous concentrer sur le comment et le quoi de notre travail, alors qu’il faudrait se pencher sur le pourquoi.

Nous sommes les intermédiaires, les bonnes âmes placées entre un public et son information. Nous sommes ceux qui aident les lecteurs à se forger une opinion par la manière dont nous interprétons et présentons les idées. Nous sommes ceux qui décident de la signification d’un article et de la réaction appropriée face à celui-ci. Nous informons de l’issue, l’information étant la manière dont nous sommes informés d’un fait..

Nous nous laissons distraire par les récompenses et les créations nouvelles et surprenantes.

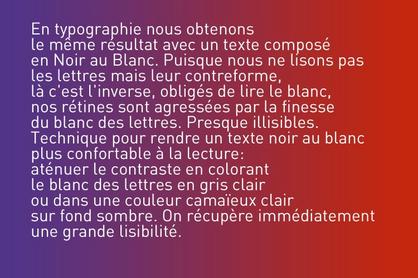

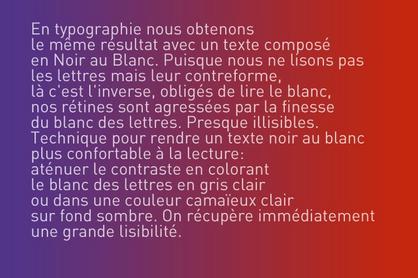

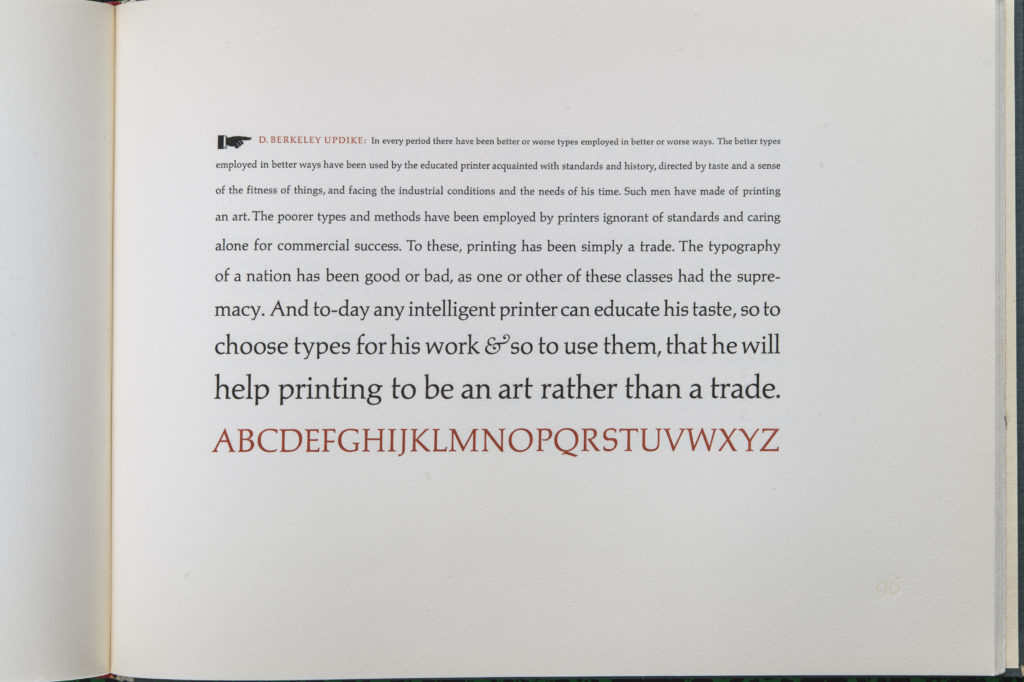

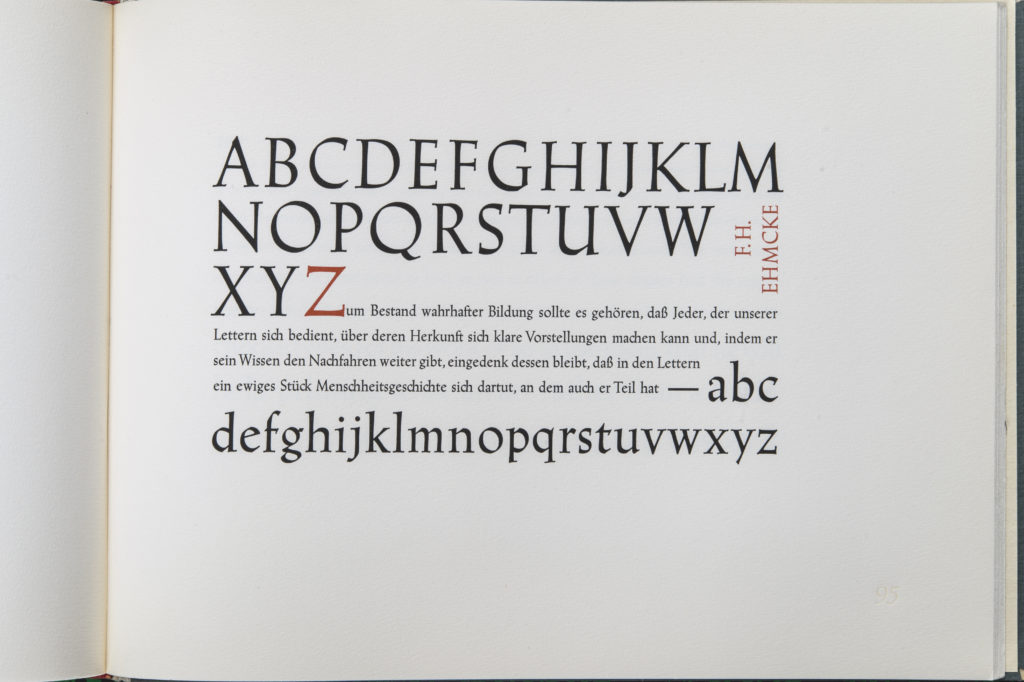

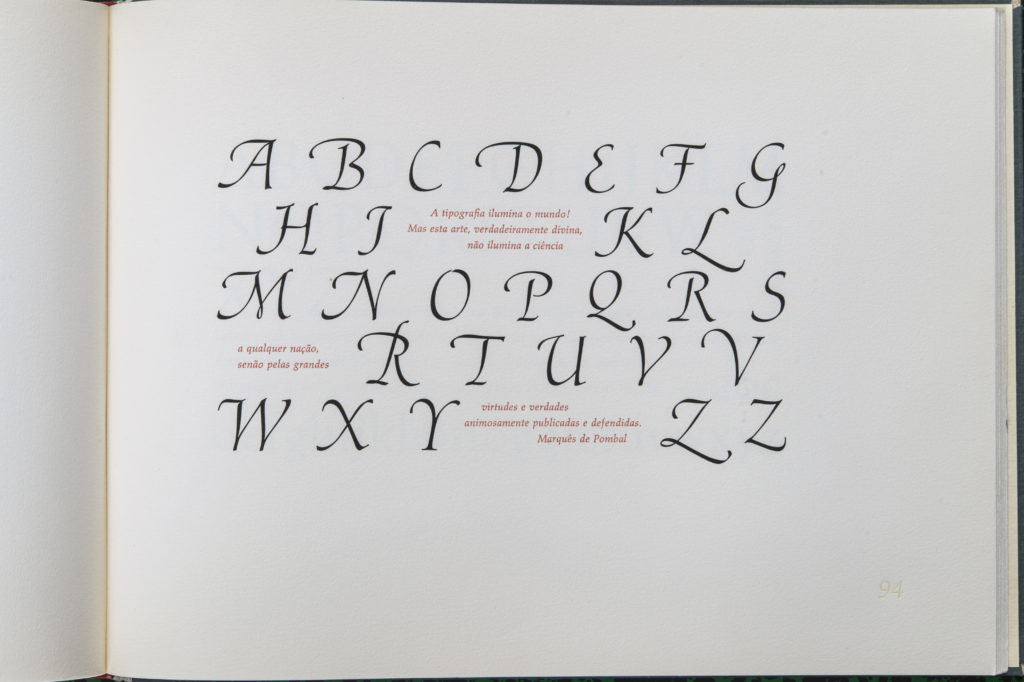

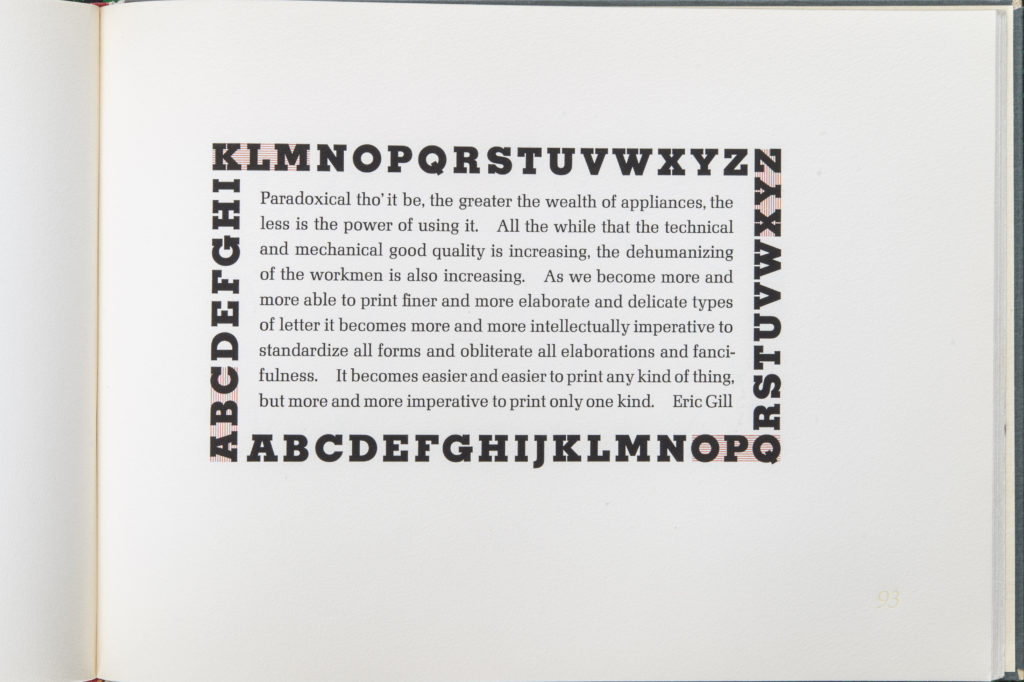

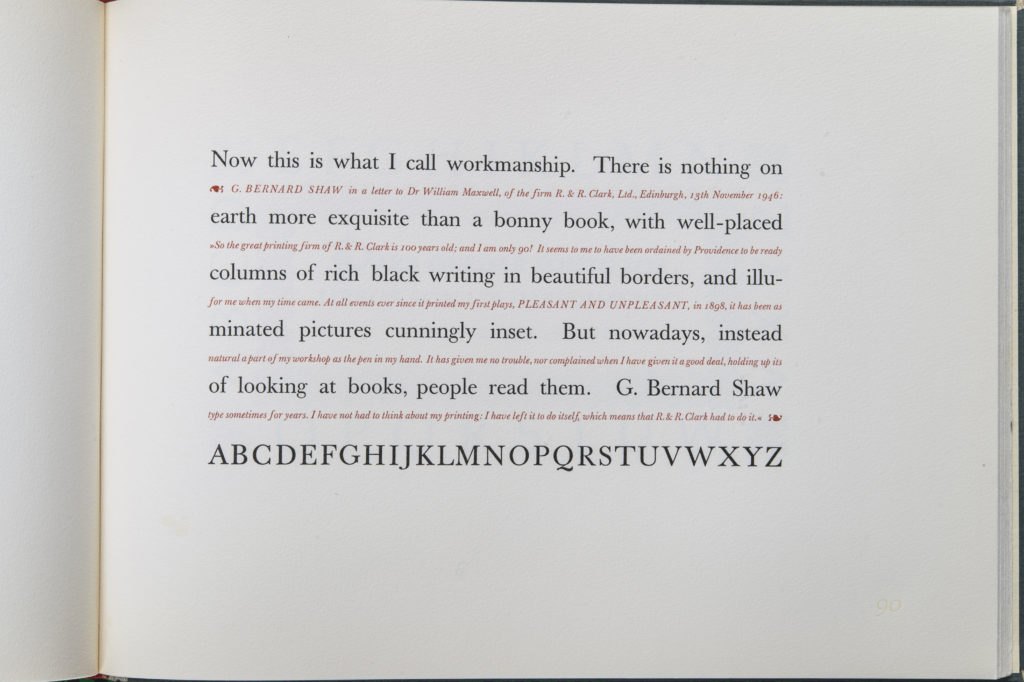

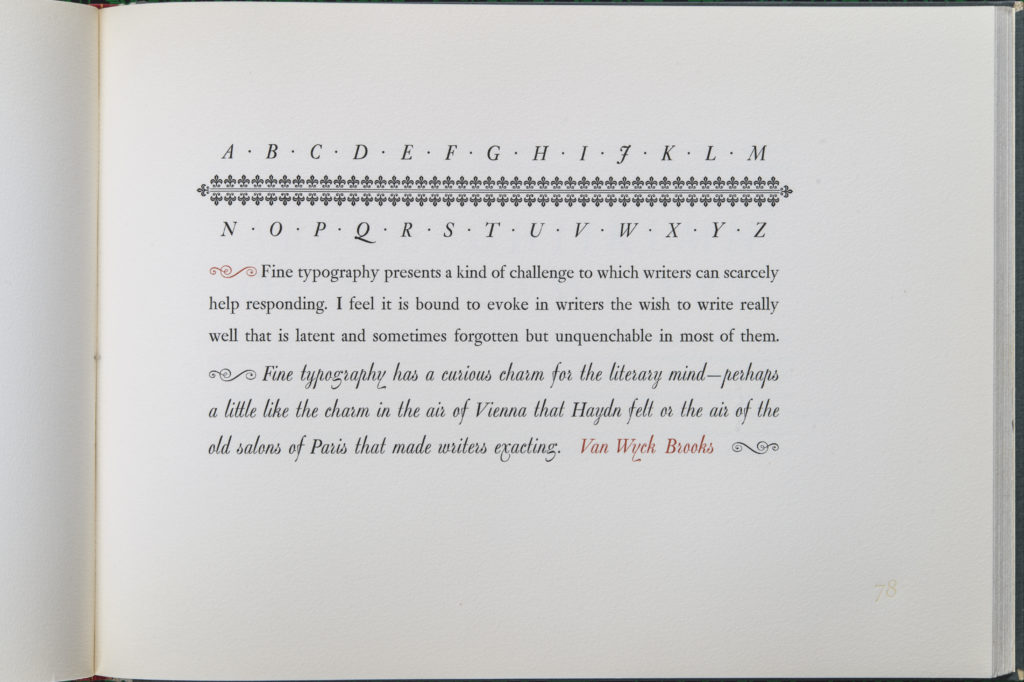

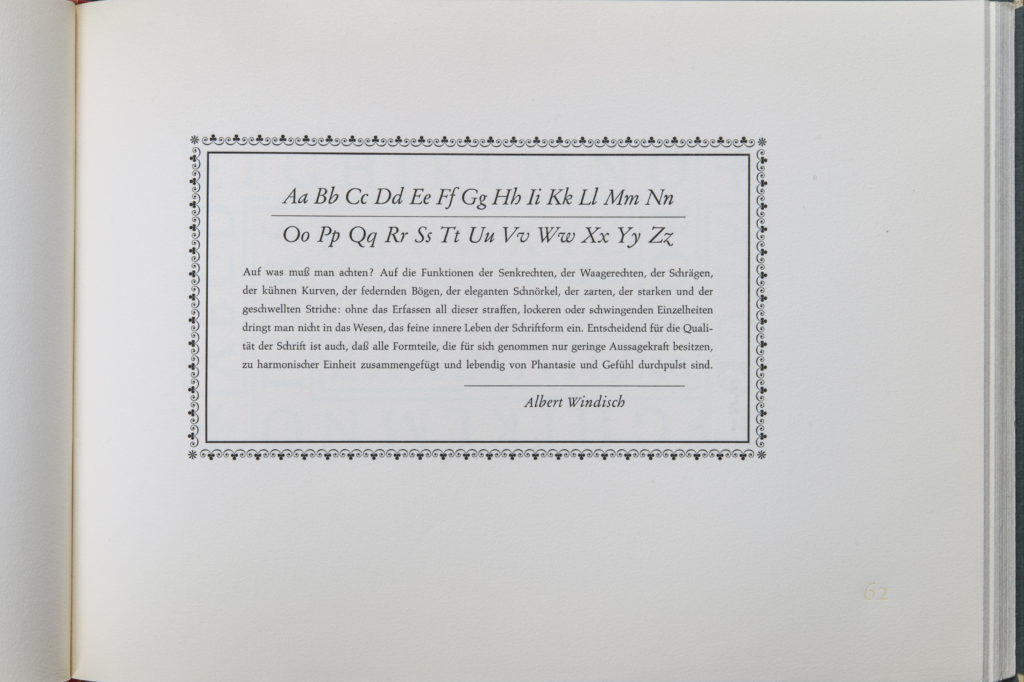

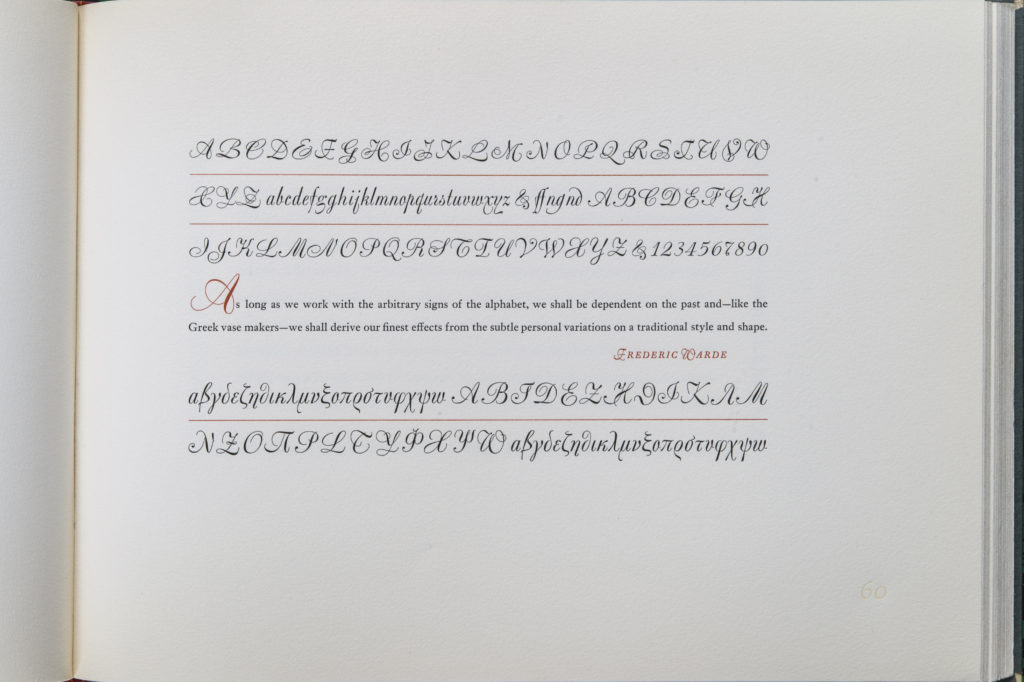

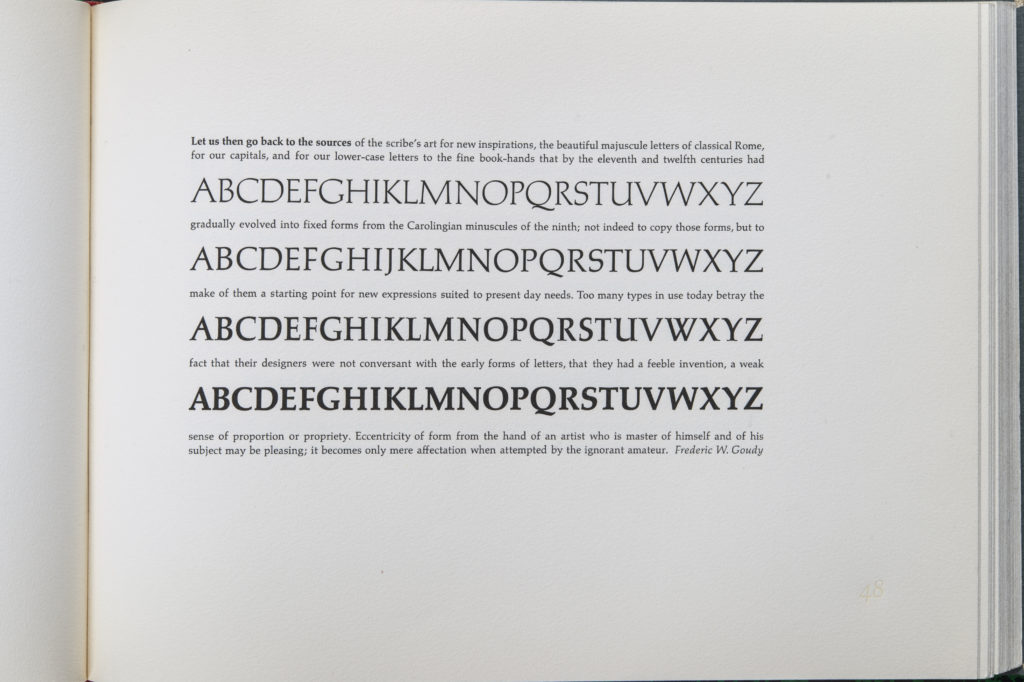

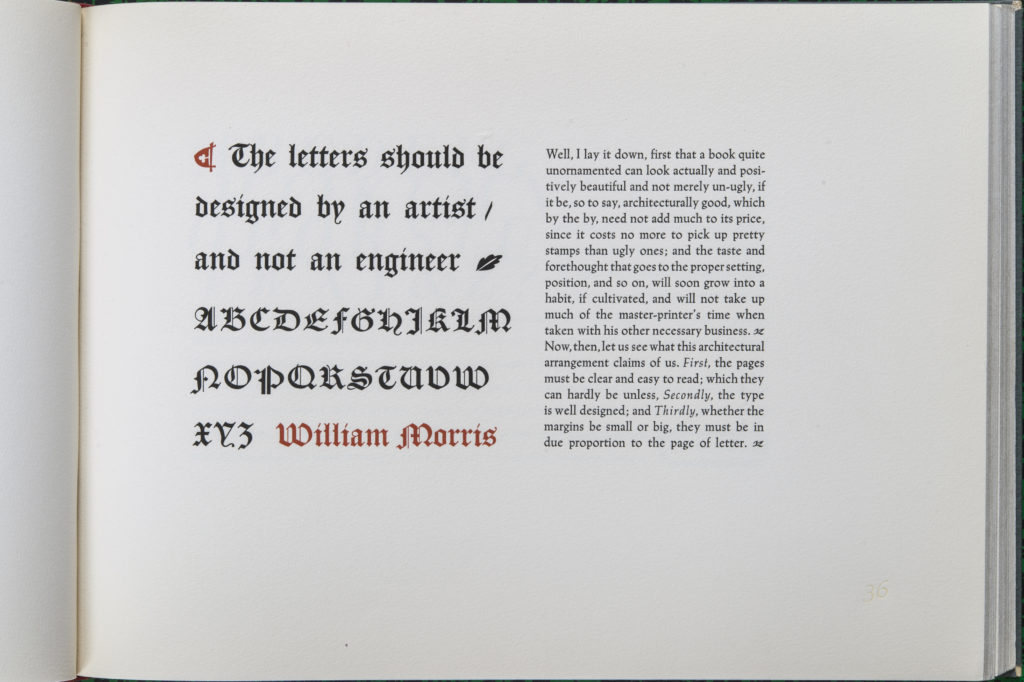

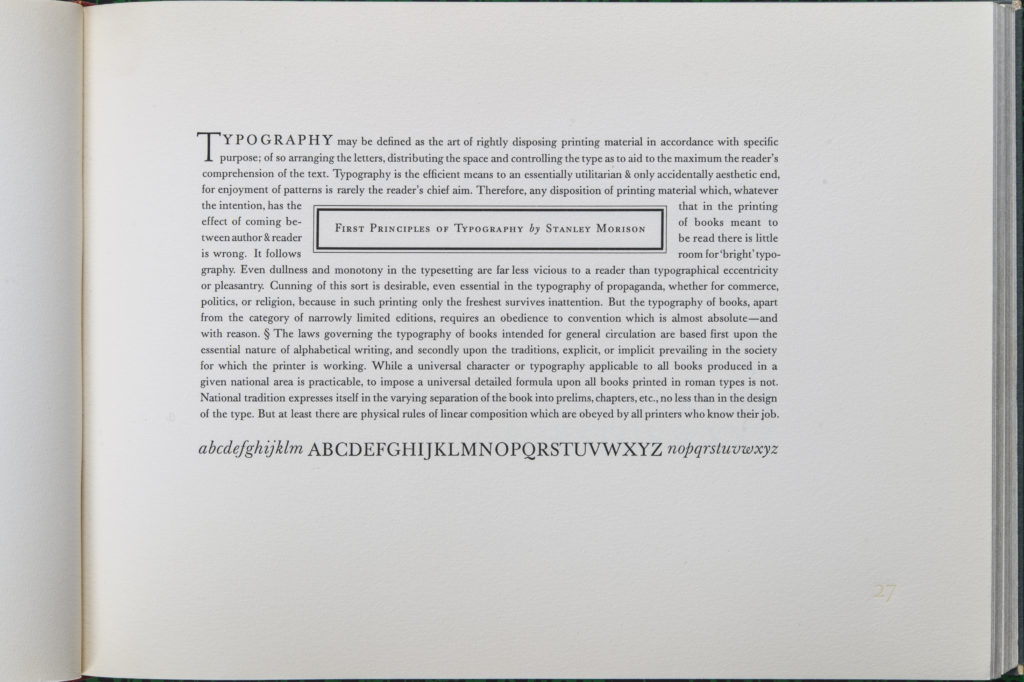

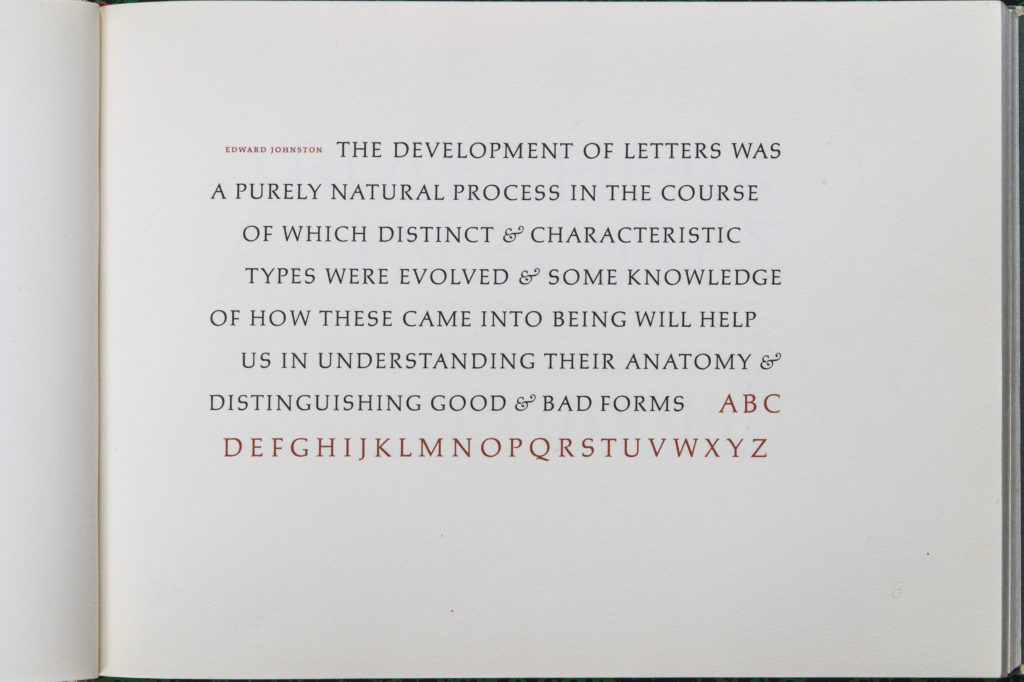

Nous sommes censés être les mieux informés. Nous sommes ceux qui ont un accès direct à l’information brute. Nous sommes à cheval entre deux mondes : le monde de la prépublication et le monde de sa réception, c’est-à-dire que nous sommes ceux qui traduisent les concepts invisibles dans des formes emballées, nous convertissons des pensées et des actions en images mentales et en attitudes. Dans de nombreux cas, nous contrôlons l’interprétation du monde et manipulons sa compréhension, à la manière d’un filtre. Nous prenons l’expérience du monde réel et la transformons en formule. La police que nous choisissons, la photo que nous sélectionnons et recadrons, la manière dont nous utilisons l’espace – tout cela influence notre réaction en tant que lecteurs. Un Shakespeare imprimé en Franklin Gothic 36 pts n’aura pas le même effet qu’en Garamond 10 pts.

Je me suis moi-même senti de plus en plus déconnecté de mon travail, et des raisons qui me poussent à le faire. Ce sentiment s’est étendu à d’autres domaines de ma vie, et je me suis retrouvé bataillant en quête d’un but ultime. C’est un dilemme non seulement spirituel, mais également social. J’ai du mal à comprendre mon but ultime, si j’en ai un, à comprendre le monde qui m’entoure, et à définir ma place et mon rôle là-dedans, si j’en ai un.

Je poursuis sur une base éphémère, au jour le jour, j’accomplis les choses machinalement, avec une activité en apparence de plus en plus importante, pour un rendement de plus en plus faible. Et plus le fond de ma raison d’être m’échappe, plus j’essaie de la combattre par une activité frénétique, jusqu’à ce que je sois épuisé par cet acte de non-production maniaque.

A titre d’exemple, je reçois comme tout le monde des centaines d’e-mails. Après avoir éliminé les spams et ceux qui ne m’intéressent pas, il m’en reste quand même une cinquantaine auxquels je dois répondre, ce qui prend souvent plusieurs heures par jour.

Quel est ce monde dans lequel je vis ?

Mon monde est rempli de gadgets. Mon téléphone portable me permet d’envoyer des mails, de naviguer rapidement sur le Net, de lire les journaux, de recevoir et de regarder des vidéos, d’écouter toute ma collection de disques, de vérifier mon agenda, de prendre des photos et de les retoucher, puis de les envoyer à d’autres, d’envoyer des messages textuels, de m’amuser sur des jeux, d’être réveillé, de vérifier mes comptes, de régler mes factures. Quand je l’utilise comme télécommande, je peux contrôler presque tous mes appareils électroniques. Et, accessoirement, je peux aussi parler à quelqu’un. Je regrette seulement qu’il ne me fasse pas encore le café.

J’ai l’impression d’être branché à une centaine de connexions et de tuyaux par lesquels les informations vont et viennent jusques dans mon être, comme autant de perfusions.

Je perds la notion du moi dans tout cela, toute mon existence se fragmente, et j’ai l’impression de me transformer en Hub, en une série de tubes servant à canaliser l’information à grande vitesse. Ce processus laisse peu de temps pour réfléchir en profondeur à quoi que ce soit. La pression de la réception et de la publication simultanées d’un million de messages par jour implique que la machine prend le dessus, et ce sont les données entrées et sorties qui finissent par me définir.

Ce processus signifie que les idées n’ont pas le temps de construire une grande profondeur, que les articles sont à peine étoffés avant que le besoin de les publier ne les prive d’incubation, que des concepts mi-formés sont poussés sur la place pour remplir toutes les chaînes de production. Il faut nourrir cette machine à communiquer qui est si vorace. Plus de magazines, plus de chaînes. Plus de vingt mille heures hebdomadaires d’espace de diffusion nationale à remplir chaque semaine.

Je vis dans un monde à choix multiples, à chaînes multiples, offrant des possibilités apparemment infinies, un monde dans lequel j’ai l’impression de faire de vrais choix ; mais en fait je ne fais que choisir à partir d’options présélectionnées. Je ne change pas vraiment le monde, je ne fais que le retoucher et le filtrer. Je ne change pas le message en lui-même. Le seul véritable choix qui me soit offert est d’éteindre. Ou d’allumer. Les médias personnalisés se moulent à mes goûts, dans l’espoir de me vendre plus de produits, l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère.

Il y a tant de choix, que je m’y noie ; je me perds dans une myriade de publications, de sites Web, de chaînes de télévision, qui ne font que se multiplier encore et encore.

Je vis dans un monde qui me fait oublier l’intuition, l’instinct, l’art, le naturel, l’analogue. Un monde dans lequel mes réponses-formules et mes productions technologiques sont mécaniques, ou scientifiques, même si j’imagine faire des choix librement. Aujourd’hui, je calcule au lieu de créer. J’ai oublié comment travailler avec mes mains, modeler des choses comme de l’argile, assister à la naissance de nouvelles formes et émotions. Avant, je considérais mon travail comme un orchestre de jazz, un monde d’improvisation avertie. Aujourd’hui, je joue sur une échelle musicale basée sur le marketing.

La majorité de l’art et de la culture souffre aujourd’hui de ce que j’appelle le syndrome de postproduction. C’est-à-dire que la culture dans son ensemble est maintenant calculée, dirigée vers une réaction désirée, un résultat contrôlé. Le projet commence par la réponse, puis revient vers l’objet. Puis on calcule comment le construire. On ne se permet plus le risque de laisser une chose se passer, de risquer l’inconnu, de tenter quelque chose d’imprévisible.

J’ai l’impression de vivre dans un monde où le commerce a supplanté tout le reste ; où les rapports trimestriels gouvernent toutes les décisions ; où une campagne pour ramener des clients et les convaincre de fournir des ressources devient envahissante, comme l’est la demande que j’ai acceptée d’utiliser mes compétences pour convaincre le public d’acheter les articles de mes clients, afin de pouvoir rester dans la course. C’est un endroit où règne la peur, où on prend des décisions basées sur des critères de survie, mais où il n’y a tout simplement pas assez d’argent, pas assez de clients, pas assez de reconnaissance ou de récompenses, pour être à l’abri du besoin. Alors on réclame plus à cor et à cri, et la victime en est notre créativité débridée, le développement libre de l’esprit humain et de sa culture.

J’ai récemment discuté de cela avec Jean-François Bizot. Une transition critique a eu lieu ces vingt dernières années.

Quand j’ai commencé à travailler, je n’attachais guère d’importance au fait de gagner de l’argent ou pas. En fait, j’ai vécu presque quatre ans dans la précarité après l’université, ne sachant pas d’où viendrait mon cachet suivant. Ce qui me poussait, c’était la certitude que je prenais les bons risques, et que cela changerait quelque peu la façon de voir des gens. Je faisais partie de ce qu’on pourrait appeler une génération révolutionnaire, née dans la culture des années soixante, une génération qui croyait sincèrement que la société pouvait être remise en question et améliorée, que les artistes travaillaient pour le bien public, et que les idées étaient plus importantes que le commerce.

Cette vaste remise en question sociale était considérée comme dangereuse par les gouvernements Reagan et Thatcher, et fut vite remplacée dans la société par une machine publicitaire et de marketing qui pouvait imiter le danger sans être dangereux, afin de créer de nouvelles niches de vente. Cette politique annihilait toute véritable remise en question, dans la mesure où il est difficile de combattre un reflet. Au lieu de cela, on a introduit la culture de l’argent comme étant le but fondamental d’une "société créative". Le résultat de ceci est que tout s’est transformé en marchandise, en produits à vendre, et uniformité. Tout ce qui est risqué ne sera tout simplement pas produit, ou si ça l’est, ne sera distribué par aucune des grandes chaînes de distribution, que ce soit dans le domaine matériel ou électronique.

On a remplacé la révolution par la génération "confort et prestige", une génération incapable de prendre des risques, à la recherche de sécurité, une génération complètement déconnectée du chaos de la libération de la création.

Maintenant, dans le troisième acte de cette pièce, nous sommes dans la position de sentir à quel point notre culture est vide de sens, à quel point nos marchandises sont interchangeables et limitées, d’avoir conscience qu’il doit exister mieux quelque part, et nous ne sommes pas sûrs de devoir remplir ce vide par une guerre. Nous aspirons à une vie plus spirituelle, mais ne croyons pas à la religion. Les jeunes sentent la vacuité de leur culture commerciale, mais les voix de la révolution ne sont plus que de vagues échos dans le brouhaha assourdissant des médias.

Nous vivons dans un monde où la révolution est une campagne publicitaire pour Gap, où une moyenne de 30 % d’obèses dans la population est une norme acceptée, où le cancer de l’uniformisation a rongé notre culture.

Je vis dans un monde uniformisé, où les moyens de distribution eux-mêmes ont créé une culture prémâchée, comme la nourriture. L’acte de produire signifie que tout doit être vendu, simplifié, facilement diversifié à partir d’une même liste d’ingrédients de base. La culture, le cinéma, la musique, la littérature, l’art, le tourisme, l’architecture, les magazines pourraient tous être livrés avec une liste d’ingrédients, comme la nourriture de supermarché, avec des additifs exhausteurs de goût pour rendre la fadeur appétissante et addictive. Il n’existe plus maintenant que des différences ténues entre les produits ; les qualités uniques définissant une chose comme individuelle sont mineures, mais on les vante bruyamment. Les villes commencent à se ressembler, où que l’on se trouve dans le monde.

Ironiquement, alors qu’on crée une culture générique, on empêche les autres d’en produire des versions génériques. On empêche la fabrication et la distribution de médicaments génériques qui pourraient sauver des millions de vies dans les pays en voie de développement. On sévit contre les contrefaçons d’articles de marque dans les pays du tiers-monde où règne la pauvreté et où nos prix sont hors de portée.

On vit dans un monde si plein d’amour qu’on ne sait plus comment le trouver, si plein d’esprit humain qu’on a dû le couvrir de peinture. On vit dans un monde possédant un tel potentiel de positif qu’on choisit de vivre dans le négatif. Il n’y a que la guerre, à quoi bon ?

Je lutte pour comprendre le monde dans lequel je vis, et je ne vois plus que l’arbre qui cache la forêt, l’épicerie qui cache la ville. Mon espace a été envahi par des molécules génériques, une nanotechnologie de machines d’identikit invisibles, qui s’acharnent à brûler tout le reste : l’atmosphère qu’on inspire quand on cherche de l’air, de l’oxygène.

Nous modifions la société pour désirer certaines choses et faire certains choix inconsciemment. Ce désir est contrôlé par une sorte d’ingénierie génétique culturelle, une modification de l’ADN. Nous sommes les scientifiques qui savent quelles images, quelles couleurs, quelles polices et quels mots entraîneront des réactions clés.

Le véritable intérêt de tout ceci est que nous avons créé, pour la société et pour nous-mêmes, une palette d’alternatives et de choix très limitée, une série de cubes d’ADN homogènes avec lesquels nous construisons toute notre culture mondiale. Nous vivons dans un monde médiocre, avec tous les signaux d’alerte au rouge. Dans cette culture limitée, on aperçoit des collines et des vallées, claires et sombres, mais la palette ne comporte que 256 couleurs. Nous avons limité nos imaginations, nous les avons habillées avec la même garde-robe, et avons oublié comment regarder au-delà. Le monde oscille entre haute et basse résolution, entre possibilités infinies et 72 dpi.

Nous avons oublié que nous pouvions transgresser les règles, je veux dire les transgresser pour de vrai. Nous ne faisons que varier ce que nous avons déjà, au lieu de laisser de nouvelles choses arriver ou entrer dans notre vocabulaire. Nous avons oublié comment embrasser le chaos et faire confiance au hasard. Nous avons oublié comment avoir confiance en nous, et nous avons perdu le courage d’être vraiment différents. Nous avons oublié de respecter les autres cultures et les autres races, et qu’elles peuvent nous apprendre des choses, et nous ne savons tout simplement pas comment nous arrêter de leur imposer nos propres cultures et notre façon de voir le monde. Et nous ne comprenons pas que les autres puissent rejeter la nôtre, surtout quand nous avons largement rejeté toutes les autres ou les avons intégrées dans nos propres palettes limitées.

L’art et le commerce ne se mélangent pas aujourd’hui. Le plus petit dénominateur commun, la limite de vente et d’attrait maximale, est l’objectif. Cela rend tout homogène, moyen, médiocre. On réagit en criant, ou en choisissant un morceau de territoire sensible à faire sien. Alors on choisit le bleu, ou un cercle, ou le grunge, ou M, et on le crie pour avoir l’air différent. Ou on choisit les voitures, le sport, les jardins, ou la drogue.

Il en est de même des marques. A la base, il n’y a que peu de différences entre Starbucks, Nike, Virgin, Ford, Macdonald’s. Là encore, peu de diversité à l’intérieur d’une palette d’expression et d’imagination limitée, mais portée bruyamment et fièrement. Dans ce Matrix de l’imagination, il n’y aura jamais de vraie révolution, et toute véritable différence est détruite comme un véritable ennemi.

Vous allez me dire, quel rapport avec la création graphique ? Aujourd’hui, la caractéristique essentielle de la création est son interchangeabilité et le peu de vrais risques qui sont pris. La qualité de la création est extraordinairement élevée, les normes de fabrication incomparables, et le savoir-faire superbe. Mais, d’une façon ou d’une autre, on a une sensation de déjà-vu. On admire les normes esthétiques et techniques, mais on se retrouve comme vides, ou blasés.

Vous voyez, nous sommes bloqués dans un enclos de peur. Peur que nous ne survivions pas, peur de perdre notre emploi, peur d’être attaqués, peur d’être différent, peur de critiquer ouvertement notre propre gouvernement ou ses actions, peur de l’échec, peur de la peur. Cette anxiété sourde et constante dans laquelle nous vivons tous est épuisante, c’est une expérience déshumanisante. Pas étonnant que nous ayons peur d’élever la voix.

Il nous faudra pourtant l’élever, la voix. Nous le devons à nous-mêmes et à la société que nous servons, de briser les règles et essayer quelque chose de nouveau. Nous devons saisir le risque, le danger, les pensées situées au-delà de la palette des pensées de base. Nous devons ouvrir les portes, recevoir le monde au lieu d’en être les simples diffuseurs. Nous devons embrasser la technologie qui permet à nos messages d’être changés, au lieu de fournir des options prédéfinies. Nous devons embrasser une alternative au Hollywood de nos vies, aller au-delà de la "AOL-Timewarner-Disneyisation" de nos mondes

En d’autres termes, nous pouvons utiliser d’autres termes. Nous pouvons parler d’amour de notre prochain, d’opportunité, d’apprentissage et d’éducation. Nous pouvons aider à utiliser nos outils à éduquer, au lieu d’imposer. Nous pouvons rompre la spirale

Nous devons apporter une nouvelle, une véritable signification à cette expression, "pensez différemment", et voir ce qu’on peut faire de vraiment différent.

Pour répondre à la question – titre de cette conférence – "Et maintenant ?", tout ce que je peux dire, c’est que je ne sais pas. Mais si nous ne déchirons pas les plans, nous ne le saurons jamais. »