Je voudrais revenir après le long texte consacré au discours de l’enfant prodigue, aux raisons du désarroi de Neville, à ce qu’il y a d’universel dans sa longue plainte et en quoi ce texte reflète bien le passage de l’utopie graphique de Gutenberg à l’ère visuel-plasticienne qui est apparu au début des années 90.

Pour rédiger cette note qui me sert en même temps de support de cours pour mes élèves en Arts Graphiques, j’ai d’abord sélectionné les images les plus représentatives de Brody dans deux ouvrages qui lui sont consacré et que vous pouvez, vous procurer dans une librairie spécialisée comme il y en a sur le canal Saint Martin ou sur le boulevard Saint-Germain, à l’angle de la rue Saint-Benoit. Vous trouverez également le site de Neville Brody ici, afin de mieux connaître le professionalisme du bonhomme, le plus génial des graphistes que j’ai rencontré après Herb Lubalin.

Le texte de Neville Brody est d’autant plus surprenant pour ceux qui ne le connaissent pas que sa production témoigne d’un véritable génie de la mise en scène graphique et typographique. On se dit en l’écoutant que c’est le discours que n’importe quel graphiste toutes générations confondus aurait pu tenir. Non, c’est Neville en personne, celui qui a révolutionné le graphisme des années 80, celui que tous les élèves des arts déco, de Créapole ou de l’Esag… se sont mis à copier avec ferveur et passion. C’est celui qui a été publié, dont les livres se sont vendus par dizaine de milliers dans le monde entier, celui qui est reçu comme le pape de la typographie dans toutes les écoles, toutes les conférences internationales.

Mais que cache tant de désarroi, quel mouche a piqué ce fondateur et entraîneur de mouvement graphique ?

Il faut pour cela remonter un peu le temps, et revenir aux grands créateurs du XXe siècle pour l’appréhender.

Retour sur les filiations de Neville Brody

Les compositions ci-dessous sont de Rodchenko 1929-1930.

Le stalinisme bat plein régime, Il s’agit pour les graphistes de l’époque de participer à la propagande implacable d’un système qui lamine les classes, pour créer au bout le rêve socialiste de la classe unique. L’expression graphique est forte et ne transige pas avec les ornema-lamentations de l’ancien régime tzariste. Le vocabuaire graphique emploi des alphabets linéales (bâton, ou gothic chez les américains), qui marquent la fin des didots cher au XIXe. Les filets gras jouent pour structurer les espaces selon une rythmique très étudié (remplir les blancs, souligner encadrer). Le communisme est un totalitérisme maximaliste. Le «je ne veux voir qu’une tête» du sergent recruteur se retrouve dans un style où tout est rempli de façon fonctionnelle.

Les lettres en habillage, les bandeaux de titres en noir au blanc pour renforcer l’impact sur le lecteur. On a appelé cela à tort peut-être le constructivisme. On verra à Weimar les mêmes compositions reprises par Mondrian ou Klee, et Mohoy Nagy le photographe magyar. Curieuseument il est à remarquer que ce style, s’il correspond à un régime totalitaire en Russie, symbolise pour nous en occident la montée de l’ère industrielle. Le taylorisme va se propager dans tous les rouages de l’économie, et les graphistes traduisent ce formidable «progrès social» par un style industriel. Les graphismes ressemblent à des affiches d’usine, à des modes d’emploi de machines. Ils plongent le lecteur de l’époque dans la satisfaction identitaire de faire partie du monde qui avance. Les ouvriers ont fui les campagnes et s’entassent dans les faubourgs, les usines fument et la voiture pétaradante et polluante va devenir le symbole du nec plus des classes laborieuses.

Je souligne, je surligne, j’aligne, je superpose les lettres, ou les fais se toucher au maximum. Une sorte de musique faite de touches noires et blanches. A propos de musique, Strawinski commence à révolutionner les formes d’expression et des compositeurs comme Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton Webern, deviennent les précurseurs de la musique contemporaine, ils introduisent l’atonalité et le dodécaphonisme et arrive aussi la musique sérielle – tout un programme. Tout concorde, l’époque ampoulée de la renaissance est bien derrière, le monde moderne avance à pas de géant.

Et nous sommes maintenant au beau milieu des années 80. Voici quelques créations de Neville Brody qui datent de ces années.

et encore ces créations magnifiques d’alphabets qu’il a appelé, tiens… l’Industria :

Il n’est point besoin d’être un expert en art pour voir des similitudes de style, une même façon d’organiser les espaces, une même façon d’utiliser les éléments graphiques, lettres, filets, habillages en cercle, couuleurs vives (la gouache se propage) etc.

Neville Brody est un immense artiste, de plus c’est un travailleur boulimique, il produit en quelques années ce que d’autres n’arrivent pas à faire pendant une vie entière.

S’agit-il pour nous d’entamer une polémique sur les aspects plagiaires de l’oeuvre de Neville ou plutôt de nous poser la bonne question, que s’est-il passé dans l’histoire du graphisme pour qu’il en soit revenu à l’expression picturale des années 20.

Après la deuxième guerre, la publicité et le design modernes sont nés outre-Atlantique avec des pionniers comme David Ogilvy ou Raymond Loewy. On découvre le consommateur-client (consumérisme) et le marketing. Les investissements pubicitaires grossissent jusqu’à fonder un véritable secteur économique qui bientôt «montera» en bourse. Les artistes d’avant la guerre qui ont en France par exemple, marqué toute une époque de la douce propagande, Paul Colin, Villemot, Capiello, Carlu, Savignac et bien d’autres ne font plus recette. Désormais cela se passe chez les Directeurs Artistiques des agences. Et ils sortent des écoles d’art comme Estienne, Arts Déco, Penninghen etc.

En face d’eux ils trouvent d’autres acteurs qui vont prendre une importance grandissante, les chefs de publicité, les directeurs marketing, les directeurs financiers bien sûr. La publicité se spécialise, se crée ses codes, son vocabulaire, et pour finir produit une quantité de pages et de pages, qui, toutes sont marquées du sceau de l’efficacité commerciale. La photo publicitaire est née au milieu des années 50, après que le NewLook de Christian Dior aient aussi révolutionné la mode. Désormais on ne dessine plus, ou de moins en moins.

Les agences n’achètent plus d’illustrations mais font faire des photos. La typo s’est propagée comme technique d’expression mais pas comme un art majeure (en France particulièrement). Il faut la sagacité et la force de persuasion de grands typographes comme Hollenstein pour faire adopter en France un caractère baton comme le Hass Helvetica (le dessin original de l’Arial plagié par Microsoft qui n’a pas voulu payer des droits à la fonderie Linotype). Et j’ai connu des dizaines de Directeurs Artistiques à cette époque qui utilisaient invariablement 10 ou 20 polices de caractères alors que les catalogues des compositeurs fourmillaient de choix de dessins à l’infini. Les trente glorieuses n’ont pas toujours été en France un moment très marquant sur le plan de la créationf graphique.

C’est dans la grisaille d’un style uniforme et consumérisé que Brody va nous faire re-découvrir la pugnacité d’un graphisme construit, formaliste et symbolique. Il réivente les titres logotypés dans des magazines comme Remarque : nous devons cependant rendre un hommage appuyé à la presse magazine dans son ensemble qui a été à l’avant garde de toutes les expérimentations. Des ELLE, Vogue, Nouvel Obs, ou Actuel, sans parler de tous les magazines undergrounds ou musicaux (Rock surtout) qui à l’instar d’un Rollingstone cherchaient à nous faire partager une scénographie de la lecture débarassée des conventions publicitaires, ils ont été les derniers remparts contre l’uniformisation de la communication visuelle.

Dans l’Angleterre de Brody l’hisoire se reproduit de même, avec cependant une caractéristique plus marquante concerant le glacis typographique. Les Anglais, américains, sont des gens très sensibles à la typographie et la calligraphie. Est-ce parce que dans les cultures protestantes on attache plus d’imortance au texte qu’à l’image? De fait la tradition publicitaire anglosaxonne est beaucoup plus consommatrice de typos, de recherches typographiques, et les 26 lettres de l’alphabet sont pour eux des acteurs visuels aussi importants que l’image photographique ou dessinée.

Il sufit de voir les créations du Push Pin Studio à New York ou de Saul Bass le créateur de logotypes aussi célèbres que UNITED ou CONINENTAL ou encore de la WARNER (j’ai un faible particulièrement pour son affiche de film pour EXODUS). Sans oublier sans doute le plus prolifique et le plus marquant de ces trente années 1950-1980, Herb Lubalin ‘et nous y reviendrons). Mais, grisaille anglosaxonne il y a tout de même. Parce que les agences londoniennes sont à cette époque encore plus conservatrices et font respecter l’ordre Gutenbergien. La calligraphie, le Baskerville Old Face, le Cheltenham ou le Caslon donnent la réplique à nos Franklin Gothic ou News Gothic ou encore l’Imprinta, unique caractère que les DA de l’agence IMPACT avaient le droit d’utiliser. Ces caractères Transitionnels, dont les formes oscillent entre nos Garaldes et les Didots donnent naissance à Londres vers 1935 au célèbre Times de Stanley Morison.

Brody finit ses études d’Art vers la fin des années 70. Il dessine plutôt bien, et a un sens aigu de la dramaturgie. Ses illustrations en témoignent.

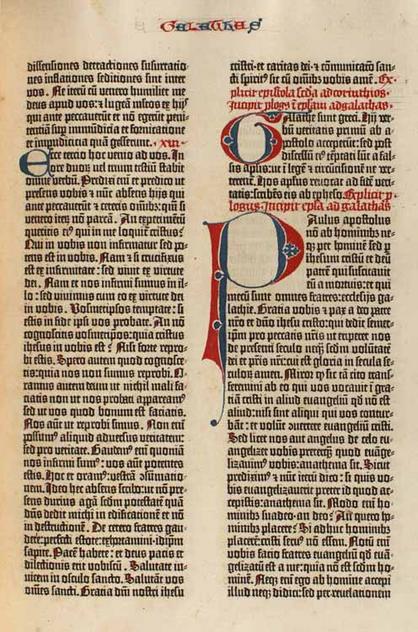

D’abord Gutenberg, la composition de témoigne de sa rigueur et de sens de la décoration. Pricipal traits de cette composition : la mise en page en deux colonnes composés dans un fraktur (gothique) des plus lisibles et l’utilisation de relances de lecture par des initiales en couleurs (lettrines), ou voire de débuts de chapitres par des grandes initiales monumentales qui attirent l’attention comme un puctum de R. Barthes. Ses gris typos étaient parfaits (nous sommes bien là en composition avec des caractères en plomb et antimoine). Pas de lézardes ni rivières dans les textes et il se permettait le luxe de rajouter les tirets de sécables en fin de lignes en dehors de la justification. C’est aujourd’hui encore un tour de force pour beaucoup d’arriver à une telle perfection de la compo. Mais on y arrive si l’on veut bien se donner la peine de régler ses préférences dans des logiciels comme Quark X-Press ou InDesign, voire même Photoshop et Illustrator.

L’influence de Gutenberg est frappant chez beaucoup de graphistes, il a fixé à jamais certaines règles de composition. Et nous reviendrons sur les aspects phonétiques de ce style de mise en page, que nous avons commencé à traiter dans la note relative à l’oeuvre de Zapf (archives 28 septembre 2005).

Ensuite il me semble que celui qui a le plus influencé Brody c’est justement Herb Lubalin. Parce qu’il utilise la typo à la fois comme un décor de théatre (metteur en scène de la page) mais aussi parce qu’il a ce génie du texte logotypé, en n’oubliant pas ce sens aigu de l’architecture de la page que l’esprit rigoureux et exigeant de Brody va reprendre brillament à son compte.

Mais Brody ne pouvait se permettre d’être un sous-Lubalin, personne d’ailleurs, mais en essayant de remonter le désarroi de Neville j’ai cherché à comprendre le fonctionnement du personnage. Il me semble qu’après quelques décennies de typographie très DCBG, très Didot ou Caslon ou Baskerville ou Garamond comme il faut, il avait le besoin de revenir aux fondamentaux de ces formes, les Linéales (caractères bâtons). Fondamentaux, parce qu’on les trouvait déjà 700 avant JC sur les côtes féniciennes, que les grecs ont repris bien évidemment, et qu’il a fallu l’art lapidaire romain pour venir avec l’outil du tailleur de pierre assoir la lettre sur des patins (Incises).

Par ailleurs c’est un metteur en page et un homme de culture, il ne lui pas fallu des années pour comprendre le vide qui séparait les expressions conventionnelles de la fin des années 60-70 et la forme neo-révolutionnaire des années 20-30.

Autrement dit il a fait son casting parmi tous les styles qui avaient existé auparavent et c’est celui des constructivistes des années 20 qui fonctionnait le mieux avec ses projets, et surtout sa sensibilité. Il y a ajouté du génie. Pas un génie inventif, mais un génie de la rigueur.

Là où les Russes faisaient de l’à peu près, lui réglait les espaces, les rythmes, les textes au dixième de millimètre près (cher à Lubalin). Là où les Russes se servait de ce style pour inciter les gens à fumer, ou à travailler pour la cause juste, lui habillait des pages de mode où la futilité le dispute à la beauté plastique ou encore des pochettes de disques, qui d’un seul coup sont sorti de la pagaille des bacs à images et à typos mal réglés.